LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

LES BEAUX-ARTS. — III. - LA PEINTURE

|

LES PROCÉDÉS. - LES PEINTRES. - LES PEINTURES ANTIQUES. - LA CARICATURE. - LA MOSAÏQUE. LES PROCÉDÉS. — La peinture parait n’avoir été à l’origine qu’un simple coloriage, soit des statues et des monuments, soit de figures ou d’ornements dessinés sur une muraille à l’aide d’un simple trait, sur lequel on étalait à plat une teinte uniforme. C’est sous cet aspect que nous apparaît la peinture égyptienne. Les personnages sont, il est vrai, d’un ton différent qui sert à exprimer la race à laquelle ils appartiennent, mais ils ne présentent jamais ni ombre ni lumière, et le relief n’est exprimé nulle part par le jeu des demi-teintes. Il en est de même des animaux, des fleurs, des arbres et des objets divers représentés sur les peintures égyptiennes ; ils sont coloriés, mais non modelés avec la couleur, et le relief n’est pas exprimé.

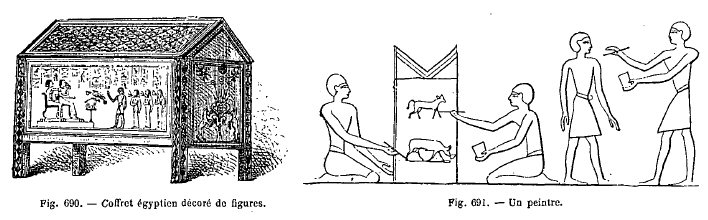

Outre la peinture qui recouvrait les statues et les monuments, les Égyptiens l’employaient pour la décoration des meubles portatifs (fig. 690). La figure 691 nous montre un peintre occupé à tracer des animaux sur une surface plane. On peut remarquer que les peintres égyptiens ne se servent pas d’une palette comme la nôtre, mais ils tiennent à la main un petit pot de couleur. Cet outillage serait tout à fait insuffisant pour faire des tableaux à effet comme les comprend l’art moderne ; mais les Égyptiens se contentaient de dessiner un contour dans lequel ils couchaient à plat une coloration uniforme, sans se préoccuper en aucune façon des demi-teintes et des transformations incessantes que la couleur subit sous l’action de la lumière. Quand ils avaient fini d’appliquer une teinte à un endroit déterminé, ils prenaient un autre pot contenant une couleur différente, et s’en servaient pour colorier une autre partie. On doit supposer que les Assyriens employaient pour la peinture des procédés analogues à ceux des Égyptiens, mais on manque de documents sur ce sujet. Les rares peintures que l’on connaît d’eux consistent en briques émaillées, et la céramique entrait comme partie essentielle dans leur architecture.

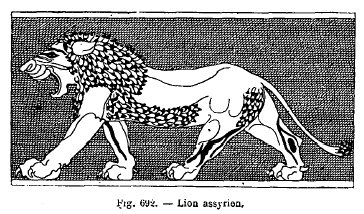

C’est en effet à l’aide de brigues émaillées qu’ils obtenaient ces grands effets décoratifs qui donnaient aux édifices un aspect à la fois riche et imposant. Le beau lion en brique émaillée qui est reproduit sur la figure 692 était placé au-dessus de la grande porte d’un palais de Ninive : il était d’un jaune tirant sur le roux et se détachait sur un fond bleu intense. Les taureaux à tète humaine qu’on voit au Louvre étaient placés de chaque côté de cette porte dont l’effet devait être vraiment merveilleux.

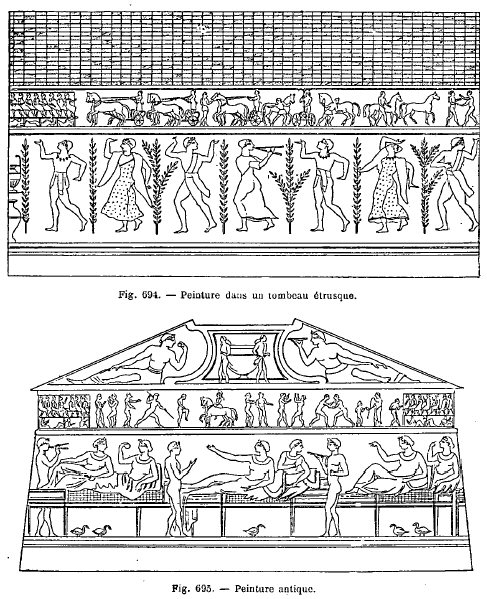

Il ne nous est rien resté de la peinture murale des Grecs antérieurement aux guerres médiques, mais les peintures qui décorent quelques tombeaux de l’Étrurie peuvent nous en donner une idée. La figure 694 représente une danse : une course de char, dont les figures sont beaucoup plus petites, est figurée sur le registre supérieur. On remarquera que dans la danse, toutes les figures sont séparées les unes des autres et peintes isolément sans aucune recherche du groupement tel que le comprennent les peintres modernes. Elles consistent en de simples traits sur lesquels on a couché un ton à plat, en indiquant des plis ou des ornements dans les draperies, mais nulle part on ne voit trace d’une préoccupation quelconque de l’ombre ou de la lumière.

Quoique la disposition des personnages dans la figure 695 montre des intentions pittoresques un peu plus prononcées, puisque les figures sont moins isolées les unes des autres, le mode de peinture est exactement le même. Dans le banquet funèbre aussi bien que dans les luttes gymnastiques qui figurent dans le registre supérieur, la peinture est couchée à plat dans le contour qui la cercle et ne présente aucune velléité de modelé. Les hommes sont généralement peints en rouge et les femmes sont d’une teinte plus pâle ; mais pour obtenir ces différentes, l’artiste n’a eu qu’à puiser dans un pot où la couleur d’homme et la couleur de femme étaient préparées à l’avance. On peut en dire autant des peintures étrusques que nous avons déjà eu l’occasion de montrer (tome I, fig. 506 et 509).

On remarquera que les procédés employés pour les peintures murales sont exactement les mêmes que ceux des poteries, c’est-à-dire que ce sont toujours de simples traits qui accusent les contours aussi bien que les parties internes. C’est ce que nous montrent les figures 696 et 697 dans lesquelles tous les plis du vêtement sont indiqués par des délinéations dépourvues de tout modelé. Ces figures sont d’un vase peint qui représente les noces de Thétis et de Pélée et elles auraient été traitées de la même manière dans une peinture murale. Il est présumable que les fameuses peintures de Polygnote qui décoraient le Pœcile d’Athènes devaient présenter une certaine ressemblance avec celles des tombeaux étrusques. C’est avec quatre couleurs seulement, savoir le blanc de Mélos, la sinople de Pont, le jaune d’Athènes et le noir de fumée, que, suivant Pline l’Ancien, ces artistes fameux, Apelle, Echion, Mélânthe, Nicomaque, ont produit leurs chefs-d’œuvre ; et cependant les richesses des villes entières suffisaient à peine pour payer un seul de leurs tableaux. Aujourd’hui, ajoute Pline, que la pourpre est prodiguée sur les murailles, que l’Inde nous envoie le limon de ses fleuves, le sang des dragons et des éléphants, nous n’avons pas un seul ouvrage qui soit, cité. Tout était donc meilleur lorsque les moyens étaient moins abondants. La raison en est, comme je l’ai déjà dit, qu’on prise plus la matière que le talent.

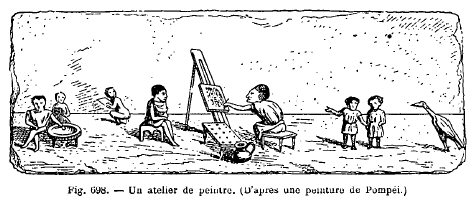

Une curieuse peinture de Pompéi, découverte en 1813 dans

la maison d’Adonis, représentait

l’atelier d’un peintre (fig. 698). Cette scène, composée de figures de nains,

représente l’artiste devant un chevalet, occupé à peindre un portrait. Près

de

Les peintres se servaient de chevalets exactement pareils aux nôtres : on en voit la représentation sur un bas-relief romain (fig. 699). Ce chevalet n’est pas à crémaillères comme ceux dont se

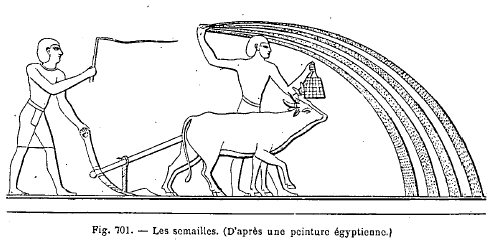

servent le Dans une peinture de Pompéi, représentant une femme occupée à peindre, on voit, sur une colonne renversée, une boîte à couleur assez semblable à celles que nous employons aujourd’hui (fig. 700). Les divers procédés de la peinture des anciens nous sont connus, dit Barre dans Herculanum et Pompéi. Leurs pinceaux étaient faits des poils de la queue de certains animaux ; c’est même, à ce que croit Cicéron, de l’ancien mot penis, queue, qu’est dérivé le mot penicellus, pinceau. On employait au même usage des éponges, comme l’établissent plusieurs passages d’auteurs anciens, et entre autres de Pline, qui nous parle d’une espèce particulière d’éponges dont on fait des pinceaux. Le même auteur, dans un autre passage, raconte le trait assez célèbre de Protogène, qui, rencontrant un jour de grandes difficultés dans une de ses peintures, appliqua fortement et avec dépit son pinceau contre l’endroit du tableau sur lequel il s’évertuait depuis longtemps et aperçut, à son grand étonnement, que ce mouvement d’impatience avait produit ce qu’il avait cherché avec tant d’efforts ; le pinceau est nommé dans ce récit éponge. On délayait les couleurs dans l’eau, la gomme, ou la colle fondue dans l’eau ; on les étendait ensuite avec le pinceau. Une autre manière fort en usage était l’encaustique. Nous savons qu’on y employait de la cire et des burins, dont la pointe était rougie au feu, et à l’aide desquels on traçait, peut-être sûr le bois, les contours des figures. On suppose que dans les lignes ainsi creusées, on coulait de la cire colorée et fondue, et qu’ensuite on terminait avec le pinceau et des couleurs délayées d’après l’autre procédé. LES PEINTRES. — Le peintre grec Polygnote ouvre la série des peintres fameux dont parlent les auteurs anciens. C’était un novateur, qui paraît avoir eu dans l’histoire de la peinture en Grèce une importance analogue à celle de Giotto dans la renaissance italienne. Il fut le premier, dit Pline, qui peignit les femmes avec des vêtements brillants, qui leur donna pour coiffure des mitres de différentes couleurs, qui sut peindre des figures avec la bouche ouverte, dont on voyait les dents, et qui en un mot n’avaient pas la raideur des figures plus anciennes. La description que Pausanias nous a donnée des peintures du Pœcile d’Athènes, dont Polygnote n’a fait qu’une partie, mais qui dataient toutes de là même époque, montre aussi que les peintres savaient déjà composer de grandes scènes historiques et se préoccupaient de la ressemblance dans les portraits. En allant au Pœcile, dit Pausanias, portique ainsi nommé à cause des peintures dont il est orné, on trouve un Mercure Agoræus en bronze. Quand vous entrez dans le portique même, vous voyez d’abord un tableau représentant les Athéniens rangés en bataille en présence des Lacédémoniens à Œnoé, dans l’Argolide. On n’en est point encore au fort de la mêlée, et il ne s’est encore fait aucune action éclatante : le combat ne fait que de commencer et l’on vient seulement d’en venir aux mains. Sur le mur du milieu, on voit le combat de Thésée et des Athéniens contre les Amazones. Après les Amazones se présentent les Grecs qui viennent de prendre Troie. Les chefs sont assemblés pour délibérer sur l’attentat d’Ajax contre Cassandre. On aperçoit dans le tableau Ajax lui-même, Cassandre et d’autres captives. Plus loin, la bataille de Marathon : les Béotiens de Platée et des autres villes alliées en sont aux mains avec les barbares, et de ce côté l’avantage est à peu près égal des deux partis. Hors du champ de bataille, les barbares sont en fuite et se poussent les uns les autres dans le marais. A l’extrémité se distinguent les vaisseaux phéniciens : les Grecs tuent les Perses qui cherchent à y monter. Vous distinguez dans ce tableau le héros de Marathon de qui ce bourg a pris le nom ; Thésée qui paraît sortir de la terre, et Minerve et Hercule. Les plus remarquables parmi les combattants sont Callimaque, qui était alors polémarque ; Miltiade, l’un des généraux, et le héros Echetlus. Les peintures de Polygnote montraient un art encore bien imparfait, si on le compare à l’état de la sculpture, qui, à cette époque, était bien près d’atteindre son apogée. On est étonné de voir que le peintre Apollodore, un contemporain de Phidias, ait le premier tenté de colorer différemment les ombres et les lumières : il est considéré comme l’inventeur du clair obscur, et son élève Zeuxis marque le second âge de la peinture en Grèce. On doit croire que la recherche de la réalité était à cette époque la grande préoccupation des artistes grecs ; du moins c’est ce que semblerait prouver le concours qui s’établit entre Zeuxis et Parrhasius. Zeuxis avait peint des raisins avec une telle vérité que des oiseaux s’en approchèrent pour les becqueter. I1 se croyait pleinement vainqueur, mais quand il voulut voir le tableau de son rival, que celui-ci lui avait dit être derrière un rideau, il s’approcha et, voulant tirer le rideau, s’aperçut qu’il était peint. Je n’ai rapporté cette anecdote si connue et d’ailleurs parfaitement apocryphe, que pour en chercher la signification. Il est certain que si les oiseaux des Grecs prenaient des fruits imités pour de véritables fruits, c’est que les oiseaux des Grecs : n’étaient pas conformés comme les oiseaux de notre pays, et il est certain aussi que si les peintres de l’antiquité ne reconnaissaient pas un rideau peint d’un rideau véritable, c’est qu’ils n’avaient pas une aussi grande expérience de la peinture que les peintres d’aujourd’hui. Mais on pourrait tirer de cette histoire, en écartant ce qu’elle a de légendaire, une conclusion bien fausse, si on pensait que les peintres grecs attachaient une si grande importance à faire des trompe-l’œil. Il est évident que ces deux maîtres n’avaient en vue que d’essayer leur force et qu’il ne s’agissait là que d’une étude. Au surplus, l’histoire de la figure d’Hélène, peinte par Zeuxis, montre clairement là théorie des. Grecs sur la nature de ce beau de choix, que nous nommons beau idéal. L’artiste avait réuni cinq belles jeunes filles à l’effet de composer la figure d’après les contours les plus parfaits de chacune d’elles. Timanthe, qui vint ensuite, se fit surtout connaître par des tableaux de petite dimension, mais il fit aussi des tableaux d’histoire, car il avait représenté le meurtre de Palamède, tableau qu’on avait placé à Éphèse et qui fit une grande impression sur Alexandre le Grand. Son œuvre la plus fameuse est le Sacrifice d’Iphigénie ; dans ce tableau il avait voilé la tète d’Agamemnon. Beaucoup d’écrivains ont présenté cette idée comme un expédient de peintre pour éviter de rendre une expression très difficile. D’autres, au contraire, voient dans ce fait la preuve évidente que les Grecs étaient peu soucieux de l’expression, parce qu’ils n’estimaient que la beauté et la régularité des traits. La raison qui a guidé Timanthe me paraît beaucoup plus simple. L’idée du manteau cachant la tête d’Agamemnon n’était rien moins que nouvelle du temps de Timanthe, soit dans le costume, soit dans les mœurs, soit même dans l’art. Dans un moment d’extrême affliction, les Grecs se voilaient toujours la face, et un artiste qui n’aurait pas fait cela aurait manqué à la vérité. Eupompe fut le fondateur de l’école de Sicyone, d’où sortirent une foule d’artistes illustres, entre autres Pamphile, qui fut le professeur d’Apelle et passait pour un homme très savant ; son enseignement, très célèbre dans l’antiquité, était basé sur les applications de la géométrie à la peinture. Avec Apelle et Protogène, la peinture arriva en Grèce au point le plus élevé où elle soit parvenue dans l’antiquité. Pline a raconté, sur la rivalité de ces deux artistes, plusieurs anecdotes un peu puériles, qu’il faut néanmoins rapporter, parce qu’elles donnent l’idée des récits qui circulaient de son temps sur les artistes de l’époque antérieure. Protogène, dit Pline, vivait à Rhodes. Apelle fit le voyage, curieux de voir les ouvrages de cet artiste, qui ne lui était connu que par sa réputation. A peine débarqué, il court à son atelier. Protogène était absent. Une vieille femme gardait un très grand tableau, monté sur un chevalet et disposé pour le travail. Elle lui dit que son maître est sorti et lui demande son nom. Le voici, dit Apelle, et prenant un pinceau, il trace un dessin d’une extrême délicatesse. Protogène à son retour fut instruit de ce qui s’était passé. On rapporte qu’ayant considéré la finesse de ces traits, il s’écria C’est Apelle ! nul autre n’est en état de rien faire d’équivalent. Lui-même, avec une autre couleur, conduit sur ce même dessin un dessin encore plus délicat. En sortant, il recommande à la vieille femme de le montrer à l’étranger, s’il revient, et de lui dire que c’est là celui qu’il cherche. En effet, Apelle se présenta une seconde fois. Mais, honteux d’être surpassé, il refendit les deux dessins avec une troisième couleur, ne laissant plus rien à faire à la subtilité. Protogène, se confessant vaincu, courut au port chercher son hôte. Ils jugèrent à propos de laisser le tableau tel qu’il était, objet éternel d’admiration pour tous, mais particulièrement pour les artistes. J’entends dire qu’il a péri dans le premier embrasement du palais d’Auguste, au mont Palatin. Les yeux s’attachaient sur ce tableau qui, dans un si grand espace, ne contenait que des traits qui échappaient à la vue. Il semblait vide au milieu de tant de chefs-d’œuvre ; mais par cela même il attirait tous les regards et tous les autres étaient moins renommés. Tel est l’étrange récit que fait Pline sur la rivalité de ces deux artistes. Apelle de Cos s’est élevé au-dessus de tous les peintres qui l’ont précédé et qui devaient le suivre. Lui seul a fait plus pour la peinture que tous les autres ensembles, ayant même publié des livres qui contiennent les principes de l’art. Le caractère éminent de ses productions est la grâce. Trois grands peintres étaient considérés comme ses rivaux ; il rendait hommage à leur talent, mais, après leur avoir prodigué les éloges, il disait qu’ils manquaient de ce charmé que les Grecs appellent la Gràce ; qu’ils réunissaient tous les genres de mérite, mais qu’en cette partie lui-même n’avait point d’égal. Un jour qu’il admirait un tableau de Protogène, d’un travail infini et d’une exactitude minutieuse, il se décerna un autre genre de gloire. Protogène, dit-il, m’égale dans tout le reste et même il me surpasse ; mais j’ai sur lui un avantage, c’est qu’il ne sait pas quitter un tableau. Importante leçon, dit Pline, qui nous apprend que bien souvent on fait mal en voulant faire trop bien. Sa franchise égalait son talent. Il reconnaissait la supériorité de Mélanthe sur lui pour l’ordonnance, et celle d’Asclépiodore pour les mesures, c’est-à-dire pour les distances relatives des objets, ou la perspective. Apelle, dit encore Pline, avait été mal avec Ptolémée, lorsque tous deux étaient à la suite d’Alexandre ; Ptolémée régnant en Égypte, Apelle fut jeté à Alexandrie par une violente tempête ; des rivaux engagèrent par fraude un bouffon du roi à l’inviter. Apelle vint sans méfiance au dîner royal ; Ptolémée, irrité de ce manque de convenance, lui montra ses officiers chargés, de faire les invitations et lui demanda lequel d’entre eux l’avait invité. L’artiste prit au foyer un charbon éteint, et traça sur la muraille une image que le roi reconnut pour celle du bouffon dès les premiers traits. Après Apelle et Protogène, les auteurs anciens signalent encore Aristide de Thèbes, Antiphile d’Égypte et plusieurs autres qui s’illustrèrent durant la période macédonienne, mais il parait certain que la peinture cessa de progresser. La conquête romaine fit passer en Italie la plupart des chefs-d’œuvre dont les Grecs étaient si fiers, et la peinture, quoique toujours exercée par des artistes grecs, déclina rapidement, quand elle fut obligée de se plier aux goûts emphatiques des Romains. L’art romain, à son origine, se confond absolument avec l’art étrusque. Les anciennes peintures trouvées à Cœré, à Ardée, à Lanuvium, la décoration des tombeaux découverts dans plusieurs villes étrusques, notamment à Corneto, attestent l’influence grecque sous laquelle elles ont été produites. Le Corinthien Démarate était venu s’établir à Tarquinies avec toute une colonie d’artistes grecs, et Cære, ville qu’on croit d’origine grecque, avait un trésor à Delphes qui atteste les rapports d’art et de religion qui liaient l’Italie à la Grèce. Ce sont des ouvrages du même genre qui ont dû être exécutés à Rome dans les premiers temps. Ces peintures n’étaient que des figures dessinées au trait et coloriées à teintes plates. On peut croire pourtant, d’après le témoignage de Plutarque et de Varron, que dans les deux premiers siècles de l’existence de Rome, les temples étaient d’une extrême pauvreté comme peinture sacrée. Ce fut Fabius Pictor qui, en décorant les murs du temple du Salut sur le Quirinal, mit à la mode ce genre de décoration. Pline ne nomme qu’un très petit nombre de peintres romains : les principaux sont Ludius et Piræicus. Ludius, dit-il, ne doit pas être frustré de l’éloge qui lui est dû. Cet artiste, qui vécut du temps d’Auguste, commença le premier à décorer les murs des appartements de peintures très agréables. Il y représentait des maisons de campagne, des portiques, des arbrisseaux taillés de diverses manières, des bois, des bosquets, des coteaux, des viviers, des canaux, des rivières, des rivages, suivant le désir de chacun. Il y a placé des personnages qui se promènent, qui vont en bateau, qui arrivent à la maison sur des ânes, ou en voiture ; d’autres pêchent, chassent, tendent des filets aux oiseaux ou même font la vendange. Dans le nombre de ses tableaux, on distingue des maisons de campagne où l’on n’arrive qu’à travers un marais. Des hommes qui ont fait prix pour transporter des femmes les ont chargées sur leurs épaules et s’avancent en chancelant et craignant de tomber. On y voit encore beaucoup d’autres scènes très plaisantes. Ludius a imaginé de peindre, dans des promenades découvertes, des villes maritimes qui forment un coup d’œil très agréable et ces peintures ne coûtent pas cher. Piræicus, que peu de peintres ont surpassé en talent, s’est fait tort à lui-même par le choix de ses sujets, puisque, n’ayant traité que de petits objets, il s’est pourtant acquis la plus grande gloire par la perfection de ce genre. II a peint des boutiques de barbier et de cordonnier, des ânes, des provisions de cuisine et d’autres choses pareilles ; ce qui le fit nommer rhyparegraphos (peintre de choses viles) ; mais ses ouvrages sont délicieux et ils se sont vendus à plus haut prix que de très grands tableaux de plusieurs autres. Il ne nous reste aucune œuvre authentique des peintres dont les auteurs anciens ont parlé. Parmi les peintures que nous connaissons, quelques-unes sont peut-être des reproductions d’ouvrages qui ont eu de la célébrité, maison ne peut faire à cet égard que des suppositions. Ces peintures sont les seuls documents d’après lesquels nous puissions nous faire une idée, très incomplète assurément, de l’art de peindre chez les anciens. LES PEINTURES ANTIQUES. — Nous avons fait reproduire déjà dans le cours de cet ouvrage un très grand nombre de peintures égyptiennes. Ces peintures, qui décorent les tombeaux, sont extrêmement variées par le sujet, qui tantôt montre des compositions symboliques, tantôt traduit des scènes intimes ou guerrières. Très mouvementé par l’intention générale, le dessin des peintres égyptiens prend au contraire une grande raideur par la manière sommaire dont le contour est tracé. A force de supprimer tout ce qui est accidentel, pour ne laisser subsister que la ligne générale, la vie finit par disparaître. Si l’artiste supprime de parti pris les détails qui donneraient aux formés la souplesse, il souligne au contraire, avec une précision qui va jusqu’à la sécheresse, tous ceux qui peuvent accentuer sa pensée en la rendant plus nette. Ainsi dans les semailles que nous montre la figure 701, les grains qui sont lancés par la main du semeur décrivent une ligne très ferme, et dans laquelle le peintre n’a tenu aucun compte des modifications que l’air et le vent devraient apporter à cette ligne qui, dans la nature, serait noyée, et aurait même complètement disparu, à l’endroit où les grains sont près de toucher à terre.

Nous ne connaissons pas de peinture assyrienne, en dehors de quelques briques émaillées, en sorte qu’il est difficile d’en préciser les caractères, quant à l’allure générale du dessin ; mais le style oriental est très nettement affirmé dans les bandes d’animaux qui décorent les vases de la Grèce primitive et de l’Étrurie (fig. 683 et 684). Dans la construction des formes, ce qui distingue ces animaux, c’est la longueur démesurée de leur corps qui, par suite de cet allongement, paraît extrêmement mince. En outre le dessin des parties internes est toujours indiqué par un trait nettement accentué. Le manque absolu de proportion et l’incorrection flagrante du dessin n’empêchent pas ces animaux d’avoir souvent une assez belle tournure décorative (fig. 685, 686, 687, 688). C’est là un secret des époques barbares, que la grande civilisation des Grecs et des Romains avait complètement perdu, mais que les artistes du moyen âge ont bien su retrouver dans les animaux héraldiques du blason. C’est surtout dans les monuments céramiques que la transition est facile à suivre. Ainsi le lion et la lionne représentés sur la figure 702 ont un caractère oriental bien déterminé, tandis que le taureau représenté sur la figure 703 est bien plus rapproché du style des époques suivantes et le héros qui lui saisit la corne et va le frapper de son épée a une allure complètement grecque. Le cerf étrusque représenté sur la figure 704 se rattache aux mêmes traditions que les figures précédentes. Nous ne connaissons guère la peinture antique que par les fouilles de Pompéi et d’Herculanum. Aussi le musée, de Naples est-il sous ce rapport le plus intéressant à visiter ; il n’a pas d’équivalent en Europe, puisque le chiffre des spécimens qu’il contient de la peinture antique dépasse le chiffre énorme de 1.600 ouvrages. Ces peintures ne sont pas des tableaux, mais de simples décorations murales, exécutées dans une petite ville par des peintres provinciaux. Ces peintres exécutaient, de pratique et sans consulter aucunement la nature, une foule de petites compositions, qui pour la plupart étaient des réminiscences d’ouvrages connus dont ils avaient vu l’original dans une ville plus importante. Le grand intérêt qui s’attache aux peintures de Pompéi vient donc bien moins de leur valeur comme exécution que du charme de la conception. L’exécution, extrêmement lâchée la plupart du temps, est pourtant curieuse à étudier, parce qu’elle nous fait connaître les procédés employés dans l’antiquité. La couleur est généralement fort empâtée, et le modelé, très sommaire, est obtenu dans les carnations par des hachures dirigées dans le mouvement du corps. Les couleurs employées ont été délayées avec de la cire, et peut-être recouvertes d’un vernis à la cire : dans quelques-unes cependant on voit le trait du dessin, creusé dans l’enduit et cernant les figures ; celles-là sont de véritables fresques. Au point de vue de l’invention, les peintures de Pompéi peuvent se diviser en plusieurs catégories : les sujets mythologiques, les sujets intimes ; les paysages et les arabesques. Ces peintures, qui ont été exécutées au moment où commence l’ère chrétienne et dans un espace de temps qui n’excède pas soixante ans, présentent entre elles une assez grande analogie et ne peuvent en aucune façon se classer par écoles, comme on le fait dans nos musées pour les ouvrages modernes. Un fait remarquable et qui déroute un peu nos habitudes c’est qu’on n’y trouve aucun sujet se rapportant aux événements contemporains ou même à l’histoire proprement dite. Ce sont les poètes et non les historiens dont les peintres s’inspirent. Ainsi, il n’est aucunement question de César ou d’Auguste, mais Hercule et les héros de la guerre de Troie apparaissent fréquemment.

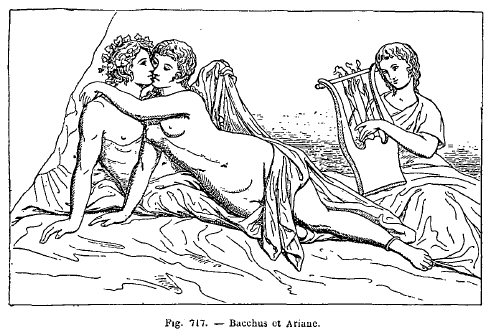

Dans cette catégorie nous signalerons, parmi les ouvrages les plus célèbres, l’Hercule ayant près de lui Télèphe que nourrit une biche, une des plus grandes peintures découvertes à Herculanum ; Narcisse contemplant son image (fig. 705) ; Hylas ravi par les nymphes, peinture très curieuse, parce que c’est l’unique exemple d’une scène se passant dans un bois feuillu ; Thésée vainqueur du minotaure ; l’Ariane abandonnée, jolie composition où l’on voit l’Amour pleurant à côté de la pauvre délaissée ; Léda caressée par son cygne (fig. 706) ; Médée méditant le meurtre de ses enfants ; le Sacrifice d’Iphigénie, l’Enlèvement de Briséis, compositions assez froides et qui font présumer que le sentiment dramatique était peu développé chez les peintres, surtout si, comme on le croit généralement, ce sont des reproductions d’ouvrages célèbres. Mais dans les compositions qui demandent du goût plutôt que de la passion et de l’entraînement, l’art antique reprend toute sa supériorité. Il est difficile de rien voir de plus exquis que l’Éducation d’Achille par le centaure Chiron, que reproduit la figure 707, l’Apollon citharède, les Muses, les Trois Grâces, et les sujets décoratifs se rapportant au mythe de Bacchus, tels que les satyres (fig. 708) et les nymphes. Les nymphes, quelquefois entièrement nues, mais dont le bas du corps est plus souvent ceint d’une légère draperie volante, dansent avec les faunes couronnés de lierre. Ces figures dansantes, bien que presque toujours pourvues d’attributs mythologiques, ne se rattachent à aucun symbole et ne se rapportent à aucune fable connue. Les centaures ont également fourni aux peintres anciens de charmants motifs de décoration. Ici (fig. 709), on voit un centaure emportant dans sa course rapide la bacchante qui vient de le subjuguer. Plus loin (fig. 710), c’est une bacchante montée sur la croupe d’une centauresse. La bacchante est vêtue d’une tunique jaune que recouvre une draperie verte jetée sur son épaule et qui repasse sur ses reins. Dans d’autres peintures, on voit un centaure instruisant un jeune garçon à pincer de la lyre et une centauresse montrant à une autre à jouer des cymbales. Presque toujours ces sujets sont accompagnés d’emblèmes bachiques comme le thyrse ou le tympanon. La nymphe représentée sur la figure 711 est une des plus exquises peintures que nous ait laissées l’antiquité. On la désigne généralement sous le nom de Flore, et cette appellation est assez juste. La déesse, vêtue d’une draperie jaune bordée de pourpre, se détache sur un fond vert. Elle est vue de. dos et découvre seulement une partie de la joue droite. Ses cheveux blonds sont retenus par un diadème. Elle va nu-pieds, tenant de la main droite une fleur qu’elle vient de cueillir à une tige et portant une corne d’abondance sur le bras gauche.

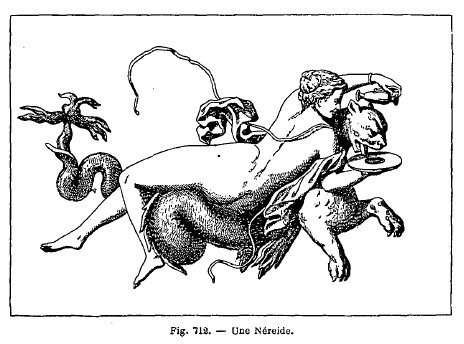

Les Néréides et toutes les nymphes qui font partie du cortège habituel de Neptune ont fourni aussi de gracieux motifs pour la décoration des appartements. La figure 712 en donne un exemple : une panthère marine, couleur eau de mer et tachetée de marques rondes, porte mollement une Néréide qui, d’un vase d’or, verse dans une patère la liqueur que le monstre lèche savoureusement. Une autre Néréide, qui fait pendant à celle-ci, est portée sur un hippocampe, ou cheval marin, dont la couleur est également celle de l’eau de mer. Ces peintures se détachent sur un fond rouge. Les sujets relatifs à l’amour sont également très nombreux ; on voit le fils de Vénus qui dompte les bêtes féroces, qui conduit un char traîné par des biches (fig. 713) ou des cygnes blancs (fig. 714). Rien n’est plus gracieux que ces attelages de bêtes sauvages se pliant avec docilité aux volontés de leur gracieux conducteur, qui tient en main les rênes. Ailleurs les Amours traversent les eaux, montés sur des hippocampes ou des dauphins (fig. 715). Enfin la fameuse Marchande d’amours (fig. 716), dont le sujet n’a pas besoin d’explications, est un modèle exquis de peinture fantaisiste, que l’art moderne a souvent imité.

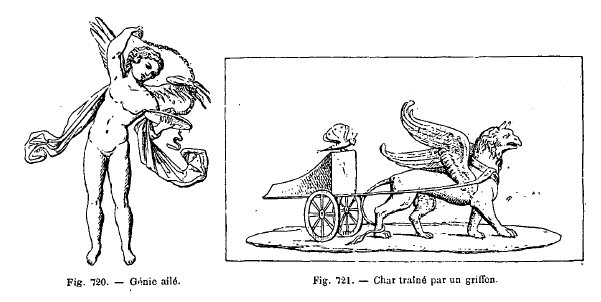

Les danses sont très fréquemment représentées sur les peintures de Pompéi, seulement ce ne sont jamais des danses d’ensemble. Une seule danseuse occupe habituellement un panneau, comme dans la figure 718, du bien il y en a deux ensemble comme dans les fameuses danseuses d’Herculanum. Toutes ces danseuses, au surplus, sont en l’air, et ne surgissent jamais du sol, ce qui prouve bien le caractère purement décoratif de ces peintures. Voici, par exemple, une danseuse qui, lasse sans doute de sa course aérienne, est allée se reposer sur une fleur, comme un papillon (fig. 719). Aucune des peintures qui composent cette série n’a pour objectif une réalité quelconque, et les figures, aussi bien que les animaux et les plantes qui forment la composition, ont une valeur toute ornementale. Outre les danseuses, il y a les petits génies qui sont également fort nombreux. Un charmant petit génie ailé, qui se détache sur un fond blanc, forme le sujet de la figure 720. Il tient d’une main un plat ou un disque, et de l’autre il fait voltiger un ruban sur sa tête.

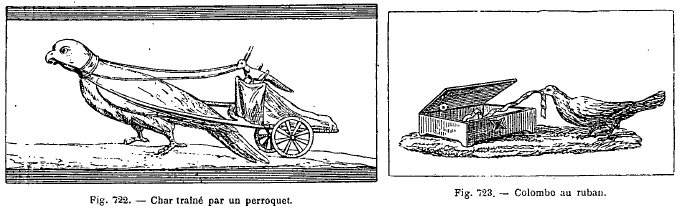

Voici une peinture décorative charmante de fantaisie et d’imprévu elle représente un petit char extrêmement léger dans lequel est une sauterelle et que conduit un perroquet vert à collier rouge (fig. 722). Ce genre de composition n’est d’ailleurs pas rare dans la décoration pompéienne et répondait probablement à une mode qui avait cours en ce temps-là. Ainsi, dans la figure 721, ce n’est plus un perroquet mais un griffon qui traîne le char, et le personnage qui se fait ainsi voiturer est un papillon. La figure 723 montre une colombe qui, avec son bec, tire un ruban d’une boite à ouvrage assez semblable à celles que nous employons.

Une autre série de peintures, qui n’a pas moins de valeur au point de vue de l’art, mais qui est bien plus prisée des archéologues, montre des scènes intimes qui fournissent de précieux renseignements sur les mœurs des anciens. Ici c’est une taverne où sont attablés des buveurs, une boutique de comestibles avec une jeune fille qui fait ses emplettes, des marchands occupés à leur .vente, une école avec un écolier qu’on fustige. Plus loin nous trouvons les industries, généralement personnifiées par des petits génies ailés occupés de leur travail, génies cordonniers, génies menuisiers, génies meuniers. Ailleurs nous voyons les jeux enfantins, le jeu de cache-cache, le jeu de Croquemitaine, s’il est permis d’employer ce mot moderne pour désigner ce masque terrible qu’un enfant présente à son camarade épouvanté. Puis nous sommes transportés dans les coulisses d’un théâtre, nous voyons le régisseur au milieu des acteurs qui font la répétition, le poète relisant son ouvrage, des scènes assez nombreuses de tragédie et de comédie, etc.

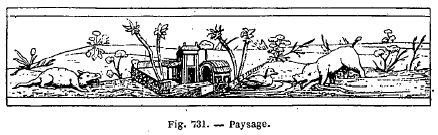

Les paysages sont traités d’une manière assez faible : la perspective et les effets de la lumière y font absolument défaut. Mais de quel puissant secours ils sont pour nous faire comprendre la physionomie des campagnes antiques, et surtout de ce golfe de Naples, où tous les oisifs de Rome se donnaient rendez-vous, comme aujourd’hui les Parisiens dans les villes d’eaux, mais avec bien plus de luxe et sur une bien plus grande échelle (fig. 724). D’abord voici les villas qui s’avancent jusque dans la mer, ou s’élèvent parmi des touffes d’arbres et des bosquets de verdure. Tous les champs sont couverts de chapelles, d’arbres sacrés entourés d’une margelle, de statues de divinités sur leur piédestal ; les eaux sont couvertes de barques dont la forme élégante fait un si heureux effet ; les fermes, les villages se perdent dans la verdure, ou du moins on le soupçonne, car la perspective est tellement absente que, dans la peinture, les objets sont souvent placés les uns au-dessus des autres comme dans les paravents chinois, et non les uns derrière les autres, comme cela se passe dans la nature. Vous avez lu dans, les auteurs que les Romains prisaient fort l’Égypte et tout ce qui en provenait ; les peintures confirment cette donnée. On a eu raison de dire que l’Égypte était la Chine ou le Japon de l’antiquité. Voyez-vous ces jardins dans le goût égyptien, avec des petits kiosques à l’égyptienne et des plantes exotiques. Le peintre a eu soin d’y mettre des ibis et ceci n’a rien d’improbable. Mais, pour rendre l’illusion plus complète, il place des crocodiles et des hippopotames dans les petits ruisseaux qui coulent dans les parcs. Ici le doute est permis, car aucun auteur n’a dit que les riches Romains qui allaient en villégiature comptaient ces animaux parmi les bêtes d’agrément qu’ils entretenaient à grands frais pour égayer leurs jardins. Je dois signaler un autre point sur lequel les peintres sont en désaccord complet avec les écrivains. Les pères de l’Église affirment que les païens avaient les mœurs les plus dissolues, que les orgies succédaient aux orgies, et qu’un plaisir ne méritait ce nom parmi eux que s’il avait quelque chose d’infâme. Eh bien, si nous en croyons les peintres pompéiens, le plus grand plaisir des anciens était la pêche à la ligne. Dans leurs paysages, au bord de la mer, le long des ruisseaux, sur les bateaux, et jusque sur les marches des chapelles ou sur le socle des statues, ils placent des petites figures qui ont en main une ligne à pêcher. Le sentiment de vague rêverie que la vue d’une campagne solitaire fait naître en nous existait également dans l’antiquité ; mais avec la tournure d’esprit qu’avaient les Grecs et les Romains, il semblait appartenir au domaine de la poésie plutôt qu’à celui des arts plastiques.

Aussi le peu de peintures qu’ils nous ont laissées dans ce genre sont-elles traitées dans un mode très différent des idées modernes (fig. 725). Le désir de plaire aux yeux par la variété des sites et des constructions, par la multiplicité des figures, préoccupait par-dessus tout les artistes qui tenaient assez peu à traduire d’une manière saisissante les impressions calmes et agrestes de la nature. Un intérieur de forêt, une grève par un temps d’orage, un effet de lune ou de soleil couchant, un torrent bondissant sur les rochers, étaient des sujets absolument inconnus à l’antiquité. Pas plus que les paysages, les animaux ne sont traités d’une façon bien réelle dans les peintures de Pompéi. On y voit, il est vrai, d’assez nombreuses scènes de chasses, mais ce sont des scènes où la fantaisie tient beaucoup plus de place que la réalité, comme dans la figure 726, où l’on voit un lion poursuivant deux taureaux ; quelquefois aussi, comme dans les figures 727 et 728, dans lesquelles on voit simplement des oiseaux en train de becqueter ou de barboter dans l’eau. Ce genre de peinture est très commun à Pompéi, où il occupe en général des petits compartiments qui encadrent ou font valoir des ouvrages plus importants. L’Égypte avait pour les anciens le même attrait qu’a pour nous l’extrême Orient, et les récits qu’on faisait du haut Nil exerçaient sur les peintres décorateurs une véritable fascination. Ils se plaisaient à représenter les animaux parmi les plantes des marécages ; mais leurs représentations, exquises au point de vue décoratif, satisferaient difficilement un naturaliste, ainsi qu’on en peut juger par les crocodiles des figures 729 et 730. L’hippopotame avait surtout pour eux un attrait tout particulier et ils en placent volontiers dans le voisinage de jardins dont la végétation est d’ailleurs absolument fantastique et dont les plantes ne pourraient trouver leur place dans aucune classification moderne. La figure 731 nous en offre un curieux exemple. On voit clairement que les peintres qui décoraient de leurs ouvrages les maisons de Pompéi travaillaient absolument de pratique et sans se soucier en aucune façon de la naïveté de l’interprétation et de l’exactitude des formes.

Au reste le pays qu’ils aiment à représenter n’est pas l’Égypte proprement dite, qui était alors une contrée aussi connue qu’elle peut l’être aujourd’hui, mais l’imagination des peintres les poussait à retracer sans cesse ces mystérieuses sources du Nil, où la mythologie a placé les pygmées. L’un d’eux (fig. 732I_2235) est gravement assis sur un crocodile qui le transporte à la surface des eaux, tandis que, plus loin, on voit des hippopotames s’ébattre parmi les herbes du marécage. Une singulière décoration peinte de Pompéi montre tous les animaux du Nil, réunis ensemble sans aucun ordre apparent, et se jouant au milieu des plantes. Ici (fig. 733), on voit un hippopotame, un serpent, des oiseaux ; plus loin (fig. 734), c’est un crocodile avec des ibis ou bien des canards qui barbotent dans l’eau. On voit ici l’influence d’une mode égyptienne, dont Pompéi nous offre de nombreux exemples ; mais, en peignant les animaux du Nil, l’artiste ne s’est nullement préoccupé d’imiter les procédés d’exécution des Égyptiens.

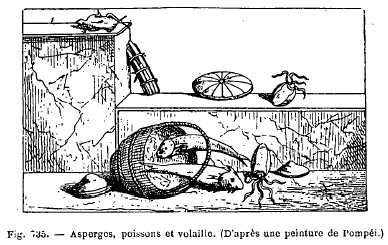

Nous avons déjà parlé des décorations d’architecture (tome III, page 458). Nous avons vu aussi que les anciens prisaient fort le genre de peinture que nous appelons si improprement les natures mortes et nous en avons montré plusieurs exemples (tome II, fig. 259 à 266). La figure 735 montre un panier contenant des poissons ; on y voit aussi un pain, une botte d’asperges, et une volaille. Un fait assez remarquable, c’est que les anciens ne paraissent pas avoir pratiqué la peinture de fleurs. Il est vrai qu’on voit souvent des fleurs dans leurs motifs de décoration, mais on n’a rien découvert jusqu’à ce jour qui rappelle, même de loin, ces beaux bouquets que Van Huysum et les peintres hollandais aimaient tant à représenter. En dehors des fouilles exécutées dans les villes du Vésuve, on a découvert bien peu de peintures antiques. Il faut signaler pourtant, au musée du Vatican, le fameux tableau des noces aldobrandines, découvert à Rome, en 1806, dans les décombres d’une maison antique et cédé au pape Pie VI par le cardinal Aldobrandini. Cette peinture, très curieuse par son exécution toute en hachures, ne l’est pas moins par le sujet qui retrace une scène de mariage dans l’antiquité. Nous l’avons reproduite dans le tome II de cet ouvrage (fig. 216, 217, et 218).

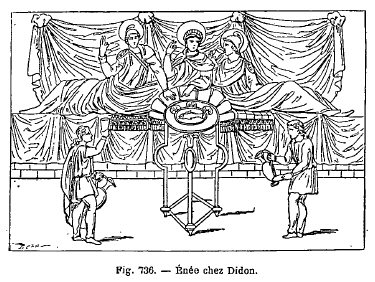

Pour les ouvrages de la décadence, on peut citer, outre les peintures des catacombes chrétiennes, qui ont été décrites ailleurs (tome I, page 492), les curieuses miniatures du Virgile du Vatican, dont la figure 736 nous montre un spécimen représentant Énée chez Didon. Les personnages sont tous nimbés, et la composition, qui présente une allure symétrique, est remarquable par l’absence complète de toute notion de perspective. LA CARICATURE. — La raideur que nous avons signalée dans le dessin des Égyptiens ne se rencontre que dans la peinture monumentale, ce qui ferait penser que les traditions d’école et la nécessité de se plier à des formules admises peuvent y avoir autant de part que le tempérament propre des artistes égyptiens. Ce qui le ferait croire aussi, c’est que lorsqu’ils sont libres de toute entrave, lorsqu’ils font une caricature par exemple, leur dessin change absolument de caractère. Voici par exemple une représentation de concert traitée en charge et qui n’a certes absolument rien du hiératisme tant reproché aux Égyptiens (fig. 737). Nous voyons un âne, un lion, un crocodile et un singe, qui jouent des principaux instruments de musique en usage parmi les anciens Égyptiens. Ce ne sont pas là assurément les animaux des hiéroglyphes, et ce sont moins encore ceux des monuments, mais on pourrait bien y voir les ancêtres des animaux qu’a dessinés Grandville.

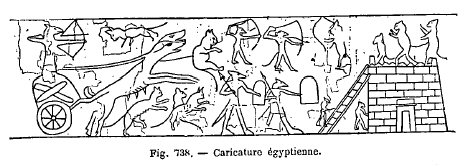

Une autre caricature égyptienne bien curieuse (fig. 738) nous montre l’attaque par les rats d’une citadelle défendue par des chats. Les rats seront victorieux, on n’en peut douter, le pharaon est parmi eux ; on le voit sous la forme d’un rat, dans sa pose traditionnelle, debout sur son char et décochant contre les ennemis ses invincibles flèches. Les rats portent d’ailleurs le bouclier égyptien ; l’un d’eux vient de poser une échelle pour monter à l’assaut de la forteresse, au haut de laquelle les malheureux chats paraissent demander grâce. Il y a dans toutes ces petites figures une grande connaissance du dessin au point de vue de la tournure. Mais voici maintenant une caricature sur laquelle on voit une partie engagée entre un lion et un âne. Ici l’artiste était certainement moins expérimenté, et on pourrait trouver beaucoup à redire dans le dessin des animaux, mais l’intention comique est très évidente et en somme l’artiste a dit tout ce qu’il voulait dire (fig. 739). Les vases grecs nous montrent fréquemment des caricatures qui se rapportent presque toujours à des scènes de théâtre représentant une parodie de l’histoire des dieux. La mythologie a fourni de nombreux sujets aux comédies satiriques, les masques comiques eux-mêmes peuvent être considérés comme de véritables caricatures sculptées. La caricature joue aussi un certain rôle dans la décoration pompéienne et c’est la lutte des pygmées contre les grues qui en fait presque tous les frais (fig. 740, 741, 742). La grosse tête sur un petit corps forme surtout l’élément comique de ces caricatures, dans lesquelles le désir d’être burlesque tient beaucoup plus de place que l’observation d’un type ou d’un ridicule. Ces figures au surplus paraissent être une imitation de celles qui sont représentées sur les vases. Les Pygmées sont les Lilliputiens de l’antiquité. D’après la fable, ils n’avaient qu’une coudée de haut ; leurs femmes étaient mères à trois ans, et vieilles à huit ans. Leurs maisons étaient faites de coquilles d’œufs et ils coupaient le blé avec des haches. Pline dit que ces petits hommes sont armés de flèches ; il les fait porter par des béliers et descendre au printemps des montagnes de l’Inde, où ils habitent, sous un ciel pur, pour venir cers la mer orientale, soutenir trois mois durant, la guerre contre les grues, briser leurs œufs, enlever leurs petits ; sans quoi, dit-il, ils ne pourraient résister aux troupes plus nombreuses de ces oiseaux, Buffon dit que les singes sont très friands des œufs d’oiseaux, et qu’ils recherchent particulièrement ceux des grues. Les grues s’opposent naturellement à ce larcin, et ce serait là l’origine des fables concernant la lutte des pygmées contres les grues.

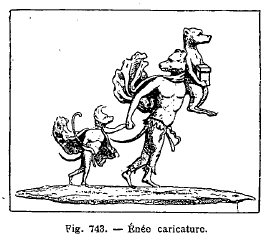

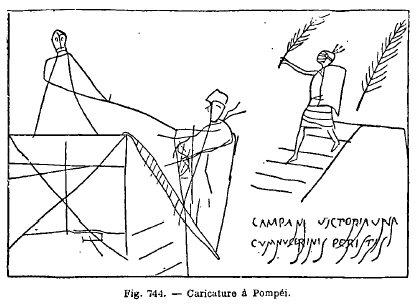

Il existe très peu de caricatures romaines. Parmi les rares spécimens que l’on connaît nous citerons le groupe d’Énée portant son père Anchise et donnant la main à son jeune fils Ascagne (fig. 743). Les trois personnages sont représentés par des animaux à tournure humaine, qui forment d’ailleurs le seul élément comique de la composition. Une autre caricature, très souvent citée, a été découverte à Pompéi ; elle représente un soldat ou plutôt un gladiateur qui agite une palme en signe de victoire (fig. 744). Ce n’est pas à vrai dire une caricature, mais un simple trait tracé sur la muraille à l’aide d’une pointe et par un homme ignorant le dessin. La caricature d’un crucifié, tracée à la pointe par un soldat dans le palais des Césars, et dont nous avons donné la représentation (tome I, figure 544), est un dessin du même genre, mais où l’intention comique est plus prononcée.

LA MOSAÏQUE. — Du moment que, pour donner de la sécheresse et de la planimétrie au sol de leur habitation, les hommes réunirent des pierres qu’ils tentèrent de relier en les enfonçant dans une terre détrempée et battue, la mosaïque exista en principe et il ne s’agissait plus que d’en faire un art en la perfectionnant. Les pierres étant de diverses couleurs, il parut naturel de les assortir par compartiments d’abord fort simples, comme les carreaux d’un échiquier. Il est très probable que ces premiers pavages ne présentaient guère que deux ou trois couleurs ; mais quand on commença à en diversifier la forme, que les pierres furent taillées en carrés, en losanges, en triangles, en hexagones, on éprouva aussi le besoin d’assortir et de varier les teintes. Toutefois ces premiers essais constituent plutôt un pavage qu’une véritable mosaïque. Une charmante mosaïque de Pompéi montre le mélange de la figure avec les ornements. Une figure de tritonide, moitié femme, moitié poisson, occupe le centre de la mosaïque ; elle est entourée d’un encadrement de palmettes autour desquelles court une double rangée de grecques de la forme la plus gracieuse. Cette mosaïque est extrêmement intéressante parce qu’elle nous montre la transition du pavage avec la véritable mosaïque (fig. 745). I_2246.jpg Quand, au lieu de losanges, d’entrelacs et d’ornements géométriques, on voulut reproduire dans le pavage des ornements naturels, des fleurs, des fruits, des animaux, des emblèmes et exécuter au besoin des sujets analogues à ceux de la peinture, il fallut trouver des procédés nouveaux et modifier même les matériaux. On imagina alors d’amollir une pâte, capable de se couler en gâteaux d’ana certaine étendue, qu’on fendait ensuite pour en former des dés. On obtint ainsi les nuances les plus variées, les dégradations les plus insensibles ; la matière dut obéir absolument aux inspirations de l’artiste et la mosaïque atteignit toute la perfection dont elle est susceptible. I_2247.jpg La figure 746 reproduit une mosaïque représentant la mer. C’est la mer prise dans ses profondeurs et considérée sous un point de vue exclusivement décoratif. Les poissons de toutes formes et de toutes couleurs affluent dans cette mer, avec les mollusques et toutes les bêtes qui vivent sous l’eau. Des rinceaux de feuillages portant quelques grandes fleurs s’échappent des angles et forment à cette fantaisie maritime un riche encadrement. Les anciens étaient très habiles dans ce genre de décoration dont la figure 747 nous offre encore un modèle nouveau. Ici deux grands masques tragiques, renversés en arrière, sont mêlés à une grosse guirlande de fruits et de feuillages que des couronnes relient à trois places différentes. Les masques tragiques ou comiques sont très fréquents dans les peintures décoratives. On les retrouve sur la figure 748. dans l’encadrement d’une belle mosaïque représentant Acratus, génie bachique que l’artiste a présenté pourvu de grandes ailes et monté sur un lion fantastique.

Souvent la mosaïque se compose d’un assemblage de petits morceaux de verre, de pierre, de bois ou de matières de différentes couleurs, fixées sur une surface au moyen d’un mastic. Un des grands avantages de cette sorte de peinture c’est sa résistance à tout ce qui altère communément la beauté des peintures et la facilité avec laquelle on peut la nettoyer en lui donnant un nouveau poli, sans risquer d’en détruire le coloris. Lorsqu’on veut faire un ouvrage de mosaïque, dit Millin, on construit en pierres plates un fond cerclé avec des bandes de fer et entouré d’un bord solide en pierres. Ce fond est couvert d’un mastic épais dans lequel on implante, conformément au dessin tracé sur le fond, des cubes colorés. Ce mastic prend la dureté d’une pierre ; lorsque l’ensemble a assez de consistance, on le polit comme une glace. Cependant, comme le poli que les mosaïques acquièrent alors empêche d’en très bien distinguer le dessin, on ne polit plus les grands morceaux qui doivent être vus de loin, tels que ceux placés dans les coupoles des plafonds, etc. On ne peut distinguer, dans l’éloignement, l’inégalité de la surface, ni les interstices des cubes dont la mosaïque est composée. On a trouvé l’art de donner à la couleur du vert tant de nuances différentes, qu’on peut s’en servir peur exécuter tous les ouvrages de peinture. L’artiste en mosaïque a, pendant son travail, les cubes rangés dans des cases, selon les différentes nuances, de même que l’imprimeur a ses caractères rangés dans les siennes. On a encore imaginé de scier les mosaïques transversalement pour les multiplier. Il paraît que chez les anciens les pavés exécutés en mosaïque grossière n’étaient pas faits en même temps que ceux d’un travail délicat. On laissait dans les premiers la place qu’il fallait pour y implanter des mosaïques plus délicatement terminées. C’est ainsi qu’à Herculanum, on a trouvé au milieu d’un pavé en mosaïque grossière une portion de mosaïque d’un travail plus fin, qui ne tenait pas au reste et qui n’était que rapportée.

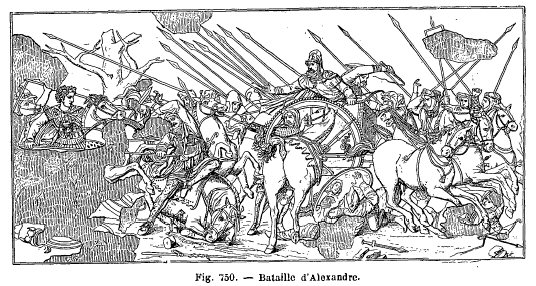

La grande et fameuse mosaïque de la bataille d’Issus, une des rares compositions historiques que nous ait laissées l’antiquité, paraît la reproduction d’un ouvrage fameux dont l’exécution remonterait sans doute au temps des successeurs d’Alexandre. Chose bizarre ! il y a ici un cheval en raccourci, fort bien dessiné du reste ; mais un raccourci est une rareté dans l’art antique, car les peintures anciennes que nous connaissons sont toujours composées en manière de bas-reliefs. En outre elles sont la plupart du temps conçues dans une donnée très calme et la bataille d’Issus est au contraire pleine de mouvement. Faut-il en conclure qu’il a existé dans l’antiquité une école de peinture vivante et passionnée, dont nous aurions ici l’unique échantillon connu ? C’est ce qu’il est impossible d’affirmer, mais il est difficile d’admettre qu’une œuvre d’un caractère aussi déterminé soit complètement isolée et ne se rattache pas à un groupe. Ajoutons que cette mosaïque, fort endommagée aujourd’hui, devait, lorsqu’elle était entière, compter 1.380.000 petits morceaux de pierre de couleur (fig. 750).

L’usage des mosaïques parait avoir pris naissance en Orient : on imita les tapis dans des compositions de pierres dures diversement colorées que l’on exécutait sur les pavés ou sur les murailles. On suppose donc que les Grecs ont pu emprunter aux Phéniciens la manière d’assembler les petits cubes, mais ce sont eux qui en ont fait un art qu’ils ont porté à la perfection et qu’ils ont ensuite enseigné aux Romains. Ceux-ci, après la conquête de la Grèce, transportèrent à Rome les beaux pavés en mosaïque trouvés dans les villes grecques dont ils s’étaient rendus maîtres. Sylla fut le premier parmi eux qui rit exécuter dans le temple de la Fortune à Préneste, aujourd’hui Palestrina, une mosaïque qui subsiste encore. D’après Pline, l’art de la mosaïque se serait surtout développé à la cour d’Attale, roi de Pergame. Les Romains en ont fait un grand usage sous l’empire. Au milieu de la décadence générale des arts, la mosaïque subit naturellement de grandes altérations sous le rapport du style et de la pureté des formes, mais elle ne cessa jamais d’être pratiquée, même à l’époque désastreuse des invasions barbares, et elle est demeurée sous les byzantins la forme la plus haute et la plus complète de la peinture. |

Au reste, la

très grande réputation qu’avaient dans l’antiquité les tapisseries

babyloniennes a fait conjecturer que les appartements étaient souvent décorés

de tapisseries à sujets. On doit présumer que l’art de la tapisserie avait

également une grande importance parmi les Grecs de l’âge héroïque, et

quelques antiquaires ont émis l’opinion que ce genre de peinture était le

plus répandu dans l’antiquité primitive. La figure 693, tirée d’un vase grec,

montre une femme faisant de la tapisserie. Nous n’avons pas à revenir sur ce

genre de peinture dont nous avons déjà indiqué les procédés

Au reste, la

très grande réputation qu’avaient dans l’antiquité les tapisseries

babyloniennes a fait conjecturer que les appartements étaient souvent décorés

de tapisseries à sujets. On doit présumer que l’art de la tapisserie avait

également une grande importance parmi les Grecs de l’âge héroïque, et

quelques antiquaires ont émis l’opinion que ce genre de peinture était le

plus répandu dans l’antiquité primitive. La figure 693, tirée d’un vase grec,

montre une femme faisant de la tapisserie. Nous n’avons pas à revenir sur ce

genre de peinture dont nous avons déjà indiqué les procédés

lui est une table sur laquelle sont étalées les couleurs, ainsi qu’un pot

contenant un liquide destiné à les délayer. Un broyeur dans un coin est

occupé à préparer les couleurs : il a près de lui une sorte de bassine. Un

personnage drapé dans sa toge pose pendant qu’on fait son portrait, et deux

amateurs causent sur l’œuvre du peintre, qu’une cigogne admire en tendant le

cou.

lui est une table sur laquelle sont étalées les couleurs, ainsi qu’un pot

contenant un liquide destiné à les délayer. Un broyeur dans un coin est

occupé à préparer les couleurs : il a près de lui une sorte de bassine. Un

personnage drapé dans sa toge pose pendant qu’on fait son portrait, et deux

amateurs causent sur l’œuvre du peintre, qu’une cigogne admire en tendant le

cou. s peintres lorsqu’ils travaillent dans leur atelier, mais il est

pareil à ceux qu’on emploie dans nos écoles, c’est-à-dire que les trois

morceaux de bois qui le composent sont percés de petits trous dans lesquels

on met, à la hauteur qu’on veut, des petites fiches, qui sont chargées de

supporter le tableau.

s peintres lorsqu’ils travaillent dans leur atelier, mais il est

pareil à ceux qu’on emploie dans nos écoles, c’est-à-dire que les trois

morceaux de bois qui le composent sont percés de petits trous dans lesquels

on met, à la hauteur qu’on veut, des petites fiches, qui sont chargées de

supporter le tableau.

.jpg

.jpg

Les procédés

matériels de la mosaïque sont parfaitement visibles sur la figure 749, qui

représente la tète d’un guerrier perse, dans la mosaïque de la bataille

d’Issus ; on y voit distinctement tous les petits cubes que l’artiste a dû

placer les uns à côté des autres.

Les procédés

matériels de la mosaïque sont parfaitement visibles sur la figure 749, qui

représente la tète d’un guerrier perse, dans la mosaïque de la bataille

d’Issus ; on y voit distinctement tous les petits cubes que l’artiste a dû

placer les uns à côté des autres.