LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

L’INDUSTRIE. — VI. - LES PETITES INDUSTRIES

|

FLEURS ARTIFICIELLES. - VANNIERS. - CORROYEURS. - CORDONNIERS. - SELLIERS, CHARRONS, CARROSSIERS. - SALTIMBANQUES ET FAISEURS DE TOURS. FLEURS ARTIFICIELLES. — Les fleurs étaient considérées chez les anciens comme un objet de première nécessité : il n’y a guère d’actes dans la vie antique où il n’y ait des guirlandes et des couronnes. L’industrie des bouquetières avait une grande importance à Athènes, et dans les usages romains les fleurs artificielles accompagnent ou remplacent quelquefois les fleurs naturelles. On distinguait deux sortes de couronnes, celles qui étaient tressées, faites de fleurs et de branches entières, et les couronnes cousues à l’aiguille, pour lesquelles on n’employait que des feuilles détachées de leurs calices. On les rangeait à la manière des écailles et on les attachait à des bandelettes d’écorce de tilleul. Nous trouvons, dit Pline, dans les sacrifices des Saliens, les couronnes travaillées à l’aiguille ; ils en faisaient usage dans leurs festins. La préférence fut donnée ensuite aux rosiers ; et grâce aux progrès du luxe, on n’attacha plus aucun prix à celles qui n’étaient pas toutes en feuilles de roses cousues. Bientôt on en fit venir de l’Inde et de pays encore plus éloignés. Car aujourd’hui, on regardé comme le comble de la magnificence de distribuer des couronnes faites de feuilles de nard ou d’étoffes de soie de différentes couleurs et humectées de parfums ; c’est le dernier terme où se soit encore arrêté le luxe des femmes. En effet, l’usage des couronnes de fleurs artificielles n’a pas tardé à s’introduire, par suite de la difficulté ou l’on était de trouver des fleurs en toutes saisons, même lorsqu’on en faisait venir des pays chauds. Quand la végétation était éteinte on faisait venir d’abord des amarantes d’Égypte ; c’est une espèce de plante qui, lorsqu’elle avait été desséchée, avait la propriété de reprendre sa fraîcheur première si on l’humectait d’eau. Mais cette plante étant insuffisante pour la consommation considérable à laquelle entraînait l’usage universel des couronnes, on fit des fleurs avec des écorces de corne, ou avec des étoffes de soie de diverses couleurs, et on les imprégnait ensuite du parfum des fleurs qu’elles représentaient. Car les médecins tenaient essentiellement aux parfums pendant les festins et les considéraient comme absolument hygiéniques. Sous l’empire romain, le luxe effréné qui envahit tout ne pouvait manquer de se retrouver dans les couronnes, et Pline nous raconte comment a commencé l’usage des métaux précieux. Le riche Crassus, dit-il, est le premier qui, dans ses jeux, ait donné des couronnes dont les feuilles fussent d’or et d’argent. On y ajouta des rubans qui en relevaient encore le mérite, mais ils furent longtemps unis et sans gravures. Claudius Pulcher les fit ciseler le premier et même il plaça des bas-reliefs sur l’écorce tendre du tilleul.

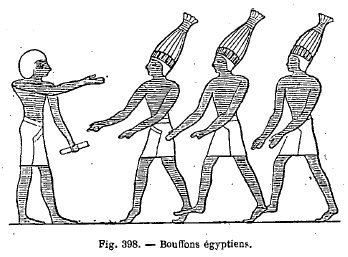

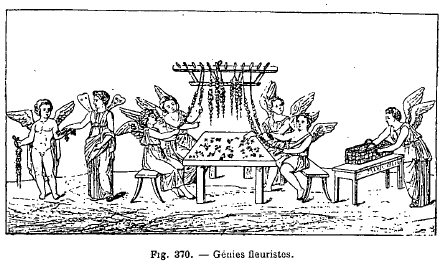

Une fabrique de fleurs artificielles est représentée sur la figure 370, tirée d’une peinture de Pompéi. Au centre de la composition, on voit une grande table, et quatre petits génies, assis sur deux bancs, sont occupés à attacher des fleurs après des fils pour en former des guirlandes. Ces fils partent d’un châssis, placé au-dessus de la table. Un -des petits génies puise dans un panier les fleurs qu’il va donner aux ouvriers, et une jeune fille, aux ailes de papillon, remet à un petit amour un bouquet et une guirlande. VANNIERS. — Les Égyptiens étaient extrêmement habiles dans l’art du vannier. Leurs ouvrages en ce genre se faisaient avec divers joncs, des fibres de papyrus ou des feuilles de palmier. Le musée du Louvre en possède plusieurs échantillons. Dans les appartements, le sol était généralement recouvert de nattes en jonc.

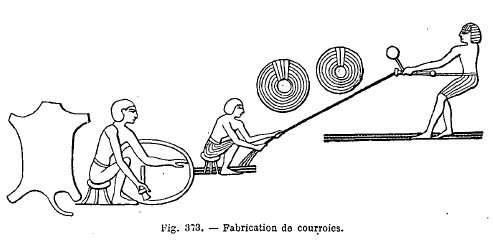

La sparterie était également pratiquée dans l’antiquité grecque et romaine. L’usage du sparte, dit Pline le Naturaliste, est postérieur de plusieurs siècles à celui du lin. Il date de la première guerre que les Carthaginois firent en Espagne. Le sparte croît de lui-même sans qu’on puisse le semer. C’est proprement le jonc d’un sol aride. Un seul pays a le malheur de le produire, car il est le fléau de la terre qui le porte ; elle est stérile pour tout le reste. Celui d’Afrique est petit et ne sert à rien. La province de Carthagène, dans l’Espagne citérieure, le produit, mais non dans toute son étendue. Partout où il vient, les montagnes mêmes en sont couvertes. Les habitants des campagnes se servent, du sparte pour se Chauffer et s’éclairer. Ils en font des lits, des chaussures et des vêtements pour les bergers. Cette plante est nuisible aux animaux, excepté la partie tendre qui est à la sommité. Il faut le battre pour le mettre en œuvre. Il se conserve surtout dans l’eau et dans la mer. Sur terre, on préfère les cordes de chanvre. Le sparte se nourrit même dans l’eau. Il semble se dédommager de la soif qu’il a éprouvée dans l’état de végétation. Cette sorte de cordage se répare aisément. Quelque vieux qu’il soit, il se renoue avec le neuf. Au surplus, l’imagination s’effraie quand on calcule à combien d’usages on l’emploie en tous lieux, soit pour les agrès des vaisseaux, soit pour la construction des édifices, ou pour les autres besoins de la vie. Le terrain qui suffit pour tant d’usages n’a pas trente milles de largeur, à partir du rivage de Carthagène ; il a moins de cent milles de longueur. Les frais empêchent que le sparte ne se transporte à des distances éloignées. Le nom que les Grecs donnent au jonc induit à croire qu’ils se servirent de cette plante pour faire des cordes. Il est démontré que, dans la suite, ils firent usage de la feuille de palmier et de l’écorce intérieure du tilleul. C’est là probablement ce qui donna aux Carthaginois l’idée d’employer le sparte. CORROYEURS. — Une peinture de Thèbes (fig. 373), remontant à l’époque de Thoutmès III, nous montre des corroyeurs tortillant des lanières de cuir dont les quatre languettes entrelacées passent à travers un tube, que tient un homme qui marche à reculons. Une bande tourne autour du corps de l’ouvrier qui est chargé d’entrelacer ces lanières, et il semble s’appuyer sur elle en marchant à reculons. Cette bande est fixée au tube par un anneau tournant sur un écrou, qui l’empêche elle-même d’être entortillée comme le reste : sans cette précaution l’ouvrier finirait par être complètement serré par la lanière qu’il tient.

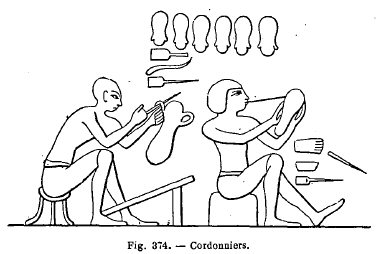

Le tube dans lequel s’opère le tortillement, et que l’ouvrier fait continuellement tourner à cet effet dans sa main, est pourvu d’une barre surmontée d’une grosse boule pesante qui accélère le mouvement et empêche le déroulement si l’ouvrier s’arrêtait un moment. Un autre ouvrier, assis plus bas et sur un tabouret à trois pieds, tient en main les lanières qu’il prend sur le tas, en les faisant passer à son camarade, et en les empêchant de s’embrouiller irrégulièrement. Derrière celui-ci, on voit encore un autre ouvrier qui, à l’aide d’un couteau, coupe la peau en bandes minces et circulaires. Quand cette opération préparatoire était terminée, on commençait à entrelacer les bandes entre elles, pour les faire converger vers le tube creux au travers duquel on faisait passer l’extrémité. Une peau de bête, servant d’enseigne, qu’on voit près de l’ouvrier qui découpe ; se mettait probablement à l’entrée de la boutique, tandis que les bandes déjà préparées et enroulées étaient accrochées dans l’intérieur. CORDONNIERS. — Une peinture de Thèbes nous montre la fabrication des sandales. Un cordonnier, assis sur un petit tabouret bas à trois pieds, fait avec son alêne un trou dans une sandale pour y adapter les cordons qui la fixeront aux pieds : Un autre est en train d’attacher à une sandale une petite lanière de cuir qu’il tire avec ses dents (fig. 374) Des sandales préparées sont figurées sur le mur de la boutique, avec les principaux outils se rattachant à la profession de cordonnier. Dans une autre peinture on voit un cordonnier coupant une longue lanière de cuir dont il maintient le bout avec son pied.

Une fabrique de chaussures est représentée sur une peinture de Pompéi (fig. 375). Un petit génie, assis sur un tabouret devant un établi, semble polir une couture, et son camarade, placé devant lui, s’efforce de plier une peau pour l’assouplir. Des chaussures terminées sont posées sur une planche et dans une armoire, dont chacun des battants se replié en deux parties, disposition- importante à signaler, parce qu’elle est de la plus extrême rareté dans le mobilier antique. Au bas de l’armoire, on voit plusieurs pots, dont le plus grand contenait probablement de l’eau et l’autre de la colle de pâte.

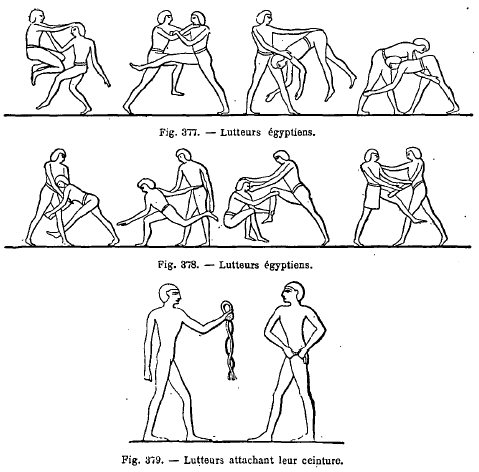

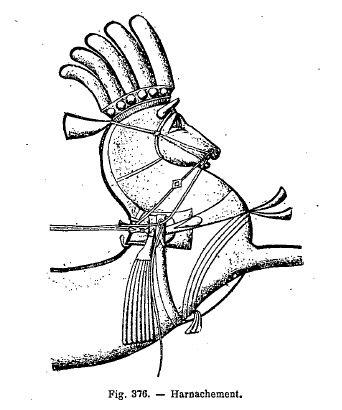

Le tranchet est le seul instrument relatif à cette profession que nous possédions d’une manière authentique. Il paraît qu’à Rome le métier de cordonnier enrichissait plus que celui d’homme de lettres : c’est du moins ce qu’on pourrait conclure d’une épigramme de Martial : Toi qui as passé ta vie à allonger de vieux cuirs avec tes dents, et à mordre des semelles usées et pourries par la boue, tu possèdes aujourd’hui, grâce à tes extorsions, le domaine de Préneste, qui appartenait à ton patron, domaine dont le moindre recoin est trop beau pour toi. Exalté par les brillantes vapeurs du Falerne, tu brises les cristaux. Et moi, mes sots parents m’ont fait étudier les lettres ! Qu’avais-je besoin des grammairiens et des rhéteurs ? Brise ta plume légère, déchire tes livres, ô ma muse ! puisqu’un soulier peut donner tout cela à un savetier. SELLIERS, CHARRONS, CARROSSIERS. - La fabrication des roues et des timons employés pour les chariots est figurée sur les peintures de Thèbes. On y voit des ouvriers occupés à couper du cuir pour faire les harnais ou border les chars. Le joug reposait sur une petite selle bien rembourrée et d’où partaient des bandelettes qui venaient se croisant sur le poitrail du cheval, où elles aboutissaient à une espèce de nœud ornemental. Les roues, attachées avec un cercle de métal, étaient en outre renforcées aux jointures des raies par de petites bandes de bronze. Dans les chars égyptien La housse est souvent fort grande et enveloppe tout le corps du cheval jusqu’au sommet de la tête, mais en laissant le mouvement des jambes absolument libre. Cette housse est généralement une grande étoffe à larges raies et elle est quelquefois bordée par une broderie assez riche. Des courroies servent à attacher au-dessous du ventre la housse, qui est en outre retenue par une autre courroie fort large passant par-dessus le cou. Cette courroie se termine par une plaque circulaire en métal qui était peut-être destinée à en cacher les nœuds. Une autre plaque se voit également sur les côtés à l’endroit où passe la courroie qui fixe la housse au corps du cheval. Quelquefois aussi on voit une selle posée près du garrot et maintenue par des courroies, qui passent sous le ventre et en avant du poitrail. La tête des chevaux est empanachée de plumes d’autruche et couverte d’ornements parmi lesquels on remarque quelquefois une fleur de lotus renversée (fig. 376). SALTIMBANQUES ET FAISEURS DE TOURS. — Les riches Égyptiens prenaient quelquefois à leur service des nains et autres personnages difformes dont l’aspect grotesque faisait rire leurs convives. Un avait aussi des bateleurs et des escamoteurs dont les tours sont représentés sur les peintures qui décorent les hypogées de Beni-Hassan. La gymnastique n’était pas comme en Grèce une partie importante de l’éducation de la jeunesse, et les hommes que nous voyons sur les monuments se livrer à l’exercice de la lutte sont très probablement des acrobates de profession (fig. 377 et 378). Les athlètes de Beni-Hassan sont d’ailleurs nus comme les athlètes grecs et n’ont pour tout vêtement qu’une ceinture. La série des exercices auxquels ils se livrent est figurée tout entière et dans un ordre méthodique sur une autre peinture. La première figure montre un personnage tenant en main sa ceinture, tandis que son adversaire se la passe autour des reins (fig. 379).

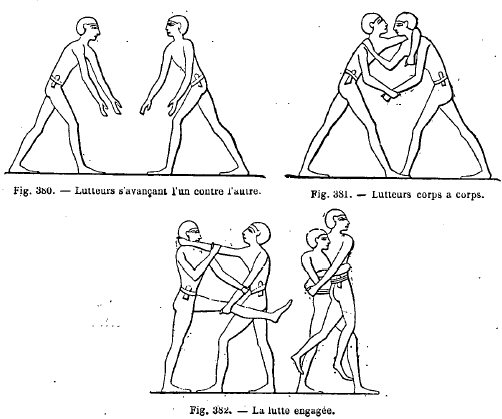

Ensuite nous voyons les deux lutteurs s’avancer l’un contre l’autre dans une posture identique. Chacun d’eux penche légèrement le corps en avant et tend les bras pour saisir son adversaire (fig. 380). Ensuite ils se saisissent, en passant un bras autour du cou tandis que l’autre main saisit le poignet (fig. 381).

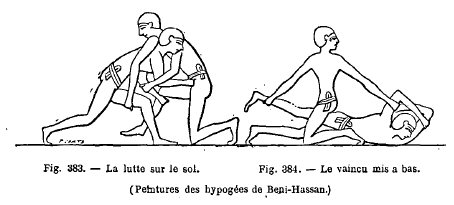

Voici maintenant nos lutteurs dans le moment décisif de leur exercice : l’un d’eux a saisi par une jambe son adversaire qui cherche à se dégager pour ne pas perdre l’équilibre. Dans la même figure, un des deux lutteurs, saisi par le milieu du corps, vient d’être enlevé en l’air par son antagoniste victorieux (fig. 382). 298L’INDUSTRIE. La scène suivante montre un autre genre de lutte. Ici il s’agit non plus d’enlever son adversaire, mais de le coucher sur le sol. Chacun des deux lutteurs a saisi la jambe de son antagoniste, et ils s’avancent tête baissée l’un contre l’autre. Mais l’un des deux a déjà plié un genou qui touche à terre, et son autre jambe, vigoureusement saisie, ne peut déjà plus prendre son point d’appui sur le sol. Enfin la victoire est décidée un peu plus loin : le vaincu est décidément étendu par terre, et le vainqueur le tient à la fois par le bras et par la jambe (fig. 383 et 384).

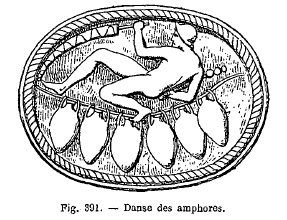

En Grèce, pendant les repas, on faisait souvent venir des mimes ou des acrobates dont les exercices amusaient les convives. De petits nains difformes, dont la statuaire a rarement reproduit l’image, venaient égayer aussi ces repas par leurs contorsions bizarres. Les Éthiopiens, qui étaient renommés pour leur souplesse et qui venaient en foule à Rome et dans les grandes villes pour y exercer le métier de saltimbanques, étaient particulièrement recherchés. Lucien décrit un petit homme difforme, dansant, se contournant de mille façons bizarres, récitant des vers avec des gestes ridicules, et affectant la prononciation égyptienne. Un petit bronze du musée de Naples reproduit une figure qui répond assez bien à sa description. On peut voir également sur une lampe antique un mime, avec une grosse tête coiffée d’un bonnet pointu : il est armé. d’un bouclier et d’un bâton fendu, propre à faire du bruit, et semble se livrer à une danse extravagante, sans doute pour amuser les spectateurs. Sur un autre monument, on voit un danseur qui se trémousse sur une corde à laquelle sont suspendues des amphores.

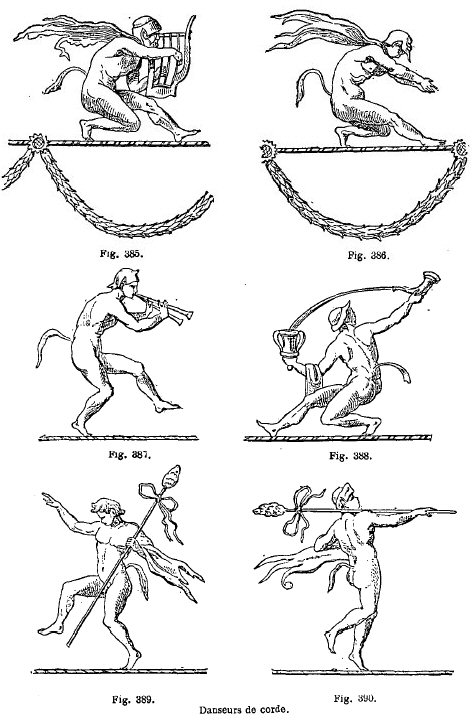

Les danseurs de corde étaient particulièrement recherchés pour égayer les convives. On en voit représentés dans toutes les postures sur les peintures de Pompéi et sur divers monuments (fig. 385 à 391).

La figure 392 représente un bouffon qui danse en tenant deux flambeaux. Son costume est celui des acteurs ou mimes qui ne jouaient pas précisément la comédie, mais avaient pour mission d’amuser les sociétés où ils étaient appelés. Il est accompagné d’une femme qui joue de la double flûte en même temps qu’elle danse. Sur une peinture de Pompéi (fig. 393) on voit également un petit génie qui danse en même temps qu’il joue d’une double flûte garnie de clefs pour en varier les modulations. Un autre petit génie, placé en face de lui, danse en tenant un bâton, ou peut-être un balancier placé sur son épaule.

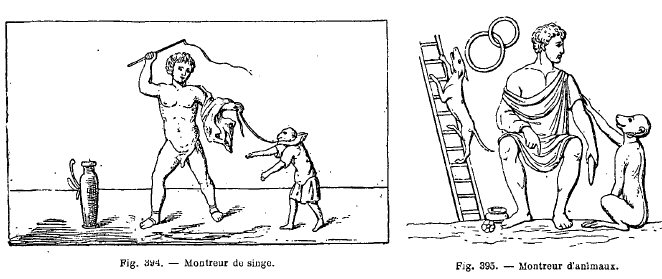

Les montreurs d’animaux formaient aussi une catégorie de gens qu’on appelait dans les maisons pour s’y livrer à leurs exercices. Une peinture de Pompéi nous montre un singe habillé d’une espèce de manteau à capuchon, qu’un jeune garçon muni d’un fouet tient en laisse pour le faire danser (fig. 394). Un fait assez remarquable, c’est que ce singe n’a pas de queue.

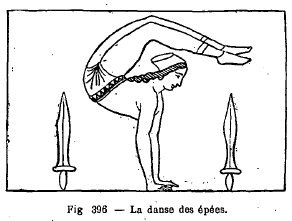

La figure 395, tirée d’une lampe en terre cuite, représente un jongleur occupé à montrer certains exercices à des animaux savants. On voit à côté de lui un chien qui monte à une échelle et un singe auquel il est en train d’enseigner quelque tour. Ces jongleurs allaient ainsi de ville en ville, transportant avec eux leurs instruments et leur ménagerie. Un bas-relief d’une belle conservation nous montre aussi un de ces psylles, montreurs de serpents, qui venaient des plaines brûlantes de la Cyrénaïque et étonnaient les populations par les reptiles dont ils ne redoutaient pas le venin et dont ils se nourrissaient, disait-on. Ils allaient de ville en ville, et toujours nus, faisaient des tours avec leurs serpents, récoltant ainsi l’argent des passants. Les pays chauds regorgent encore de charlatans de cette espèce et on en voit souvent dans nos foires. Seulement la plupart ne sont pas originaires des pays où vivent les serpents qu’ils montrent, tandis que dans l’antiquité, c’étaient de véritables Africains, qui allaient offrir leurs services de maison en maison et exploitaient la crédulité populaire en faisant mordre leur peau bronzée par des serpents apprivoisés, ou dont ils avaient arraché les dents. Il y avait aussi des montreurs de crocodiles, qui faisaient, pour amuser le public, des tours de souplesse. Leur agilité les mettait facilement à l’abri des morsures d’un animal qui, sur la terre, est naturellement assez raide et ne se retourne pas facilement. C’est un de ces tours que nous montre une statue du musée britannique où l’on voit un Éthiopien, bien reconnaissable à son nez écrasé, à ses grosses lèvres, à ses cheveux crépus, arrangés en tresses. Il se dresse sur le crocodile, la tête en bas et les pieds élevés perpendiculairement : mais le sculpteur était évidemment peu familiarisé avec l’histoire naturelle, car son crocodile laisse tout à désirer sous le rapport de la construction anatomique. Les faiseurs de tours de force étaient encore plus recherchés que les montreurs d’animaux, et un fait remarquable, c’est qu’en Grèce, ce métier était fréquemment exercé par des femmes. Xénophon décrit ainsi les tours que fait une femme appelée dans un banquet. Dès qu’on a retiré les tables, fait les libations et chanté le pæan, il entre, comme divertissement, un Syracusain, suivi d’une excellente joueuse de flûte, d’une danseuse merveilleuse par ses tours, d’un garçon fort joli, jouant de la cithare et dansant à ravir. La musicienne fait entendre sa flûte, et quelqu’un placé près de la danseuse lui donne des cerceaux, jusqu’à douze. Elle les prend : aussitôt elle danse et les jette en l’air, en calculant à quelle hauteur elle doit les jeter pour les recevoir en cadence. On apporte ensuite un cerceau garni d’épées, la pointe en haut ; la danseuse y entre par une culbute et en sort par une autre, de manière à faire craindre aux spectateurs qu’elle ne se blesse, mais elle achève ses tours avec assurance et sans accident. Alors Socrate s’adressant directement à Antisthène : Pour cette fois, dit-il, les spectateurs ne nieront pas, je crois, qu’on ne puisse donner des leçons de courage, puisque cette danseuse, toute femme qu’elle est, passe si hardiment à travers les épées.

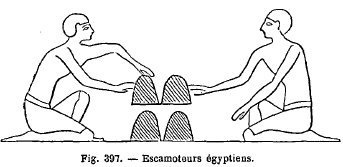

Une peinture de vase, du musée de Naples, nous montre une femme faisant des exercices du même genre au milieu des épées dont la pointe est tournée en haut (fig. 396). Ces exercices ou d’autres équivalents amusaient beaucoup les Grecs. Cependant, comme ils sont en somme fort disgracieux, ils ne pouvaient manquer de trouver des détracteurs dans une ville comme Athènes. Ainsi Socrate montre un véritable tempérament d’artiste, lorsque après le tour des cerceaux, il dit au Syracusain : Je trouve que faire la culbute à travers un cercle d’épées est un tour dangereux et qui ne convient pas à un banquet ; je ne vois pas quel plaisir peut donner un pareil spectacle. Il n’est pas plus agréable de voir de frais et jolis enfants se démener ainsi le corps que de les regarder tranquilles. Les tours d’escamotage qu’on faisait dans l’ancienne Égypte paraissent être les mêmes que font encore aujourd’hui les saltimbanques qui parcourent nos villages. Il serait peut-être téméraire d’affirmer que le bagou quelquefois pittoresque dont se servent nos escamoteurs était déjà en usage parmi les Égyptiens, mais le tour qui consiste à poser sur le sol un vase vide et à trouver en le relevant un objet qu’on est censé ne pas y avoir mis est représenté sur les monuments (fig. 397).

Des bouffons étaient souvent appelés dans les sociétés qu’ils étaient chargés d’amuser par mille facéties. Ces bouffons portaient en général un bonnet d’une forme assez étrange, que nous voyons représenté sur la figure 398.

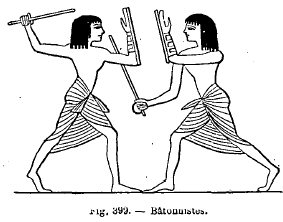

L’exercice du bâton est également représenté sur les monuments. Les bâtons dont se servaient ces lutteurs sont pourvus d’une poignée, destinée à garantir la main droite qui tient le bâton. Le bras gauche, avec lequel on pare les coups portés par l’adversaire, est muni d’une espèce de petit bouclier, consistant en une plaquette assez mince qui s’étend du coude à l’extrémité de la main, et relié au bras par des courroies. L’adresse consistait donc à recevoir les coups sur cette plaquette, tandis qu’avec le bâton on s’efforçait de vaincre ou de désarmer son adversaire. Hais la plaquette était purement défensive et ne servait pas, comme le ceste des Grecs, à frapper plus fort. On ne voit pas non plus, comme dans les peintures grecques, un geste significatif par lequel un des adversaires se reconnaît vaincu et demande la fin de la lutte (fig. 399).

On sait que les Japonais sont extrêmement adroits dans l’exercice qui consiste à lancer un couteau dont la pointe va se piquer sur un point déterminé. Les peintures de Beni-Hassan nous montrent que cet exercice était déjà pratiqué par les anciens Égyptiens. Des billots en bois étaient posés sur le sol. Ils sont probablement pourvus sur leur face supérieure d’une marque indiquant le but, car deux hommes semblent se pencher pour vérifier s’il a été exactement atteint, tandis qu’un autre s’apprête à lancer un couteau à la place indiquée. L’exercice qui consiste à soulever des poids pour montrer la force de son bras doit avoir existé dès la plus haute antiquité. Les poids dont se servent les Égyptiens n’ont pas la forme de nos haltères : ils ressembleraient plutôt aux massues de bois dont on se sert dans quelques gymnases. Ces poids, d’une forme ovoïde assez allongée, se terminent par un manche recourbé, que le lutteur saisit de la main droite pour se livrer à ses exercices. Les exercices des acrobates, les sottes plaisanteries des bouffons, ou les danses lascives des courtisanes devaient plaire médiocrement aux lettrés, qui se piquaient en général de sagesse et de philosophie. Le savoir-vivre leur faisait une loi de supporter ces amusements grossiers dans les maisons où ils étaient invités, mais ils n’étaient pas sans s’en plaindre quelquefois, comme nous le montre une curieuse lettre de Pline le Jeune à un de ses amis. Pline à Génitor. J’ai reçu la lettre où vous vous plaignez de l’ennui que vous ont causé dans un festin, d’ailleurs somptueux, des bouffons, des débauchés et des fous qui voltigeaient autour des tables. Ne voulez-vous donc jamais vous dérider le front ? Je n’ai pas de ces sortes de gens à mon service ; mais je tolère ceux qui en ont. Pourquoi donc n’en ai-je point ? C’est que, s’il échappe à un débauché quelque parole obscène, à un bouffon quelque impertinence, à un fou quelque ineptie, cela ne me fait aucun plaisir parce que cela ne me cause aucune surprise. Je vous allègue mon goût, mais ce n’est pas une raison. Aussi combien n’y a-t-il pas de gens qui regardent comme sottes et insupportables beaucoup de choses qui nous plaisent et nous enchantent ? Combien ne s’en trouve-t-il pas qui, dès qu’un lecteur, un joueur de lyre ou un comédien paraît, prennent congé de la compagnie ; ou qui, s’ils demeurent à table, n’ont pas moins d’ennui que vous en ont fait souffrir ces monstres (car c’est le nom que vous leur donnez) ? Ayons donc de l’indulgence pour les plaisirs d’autrui, si nous voulons en obtenir pour les nôtres. |

Le musée de

Boulaq possède un panier en jonc tressé teint de couleurs diverses et trouvé

dans une tombe de la XIe dynastie. Dès cette époque, les Égyptiens ont fait

des travaux de sparterie remarquables. Le musée en possède de nombreux

échantillons. Les paniers qu’on fabrique encore aujourd’hui à Éléphantine ont

les mêmes couleurs et quelques-uns affectent les mêmes formes. La figure 371

nous montre la forme habituelle des paniers au temps de Ramsès le Grand.

Le musée de

Boulaq possède un panier en jonc tressé teint de couleurs diverses et trouvé

dans une tombe de la XIe dynastie. Dès cette époque, les Égyptiens ont fait

des travaux de sparterie remarquables. Le musée en possède de nombreux

échantillons. Les paniers qu’on fabrique encore aujourd’hui à Éléphantine ont

les mêmes couleurs et quelques-uns affectent les mêmes formes. La figure 371

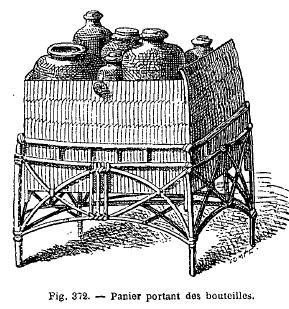

nous montre la forme habituelle des paniers au temps de Ramsès le Grand. Le meuble

représenté figure 372 est une espèce de panier portant sur une armature en

jonc et contenant des bouteilles et poteries d’un usage domestique. Il y a

ici une disposition qui semble d’un goût presque moderne, et on ne serait pas

trop surpris si l’on rencontrait dans nos bazars un meuble ressemblant à

celui-ci pour l’aspect. Le panier qui contient les bouteilles est posé sur

une espèce de support à quatre pieds fort minces qui l’emboîte jusqu’au

milieu de sa hauteur.

Le meuble

représenté figure 372 est une espèce de panier portant sur une armature en

jonc et contenant des bouteilles et poteries d’un usage domestique. Il y a

ici une disposition qui semble d’un goût presque moderne, et on ne serait pas

trop surpris si l’on rencontrait dans nos bazars un meuble ressemblant à

celui-ci pour l’aspect. Le panier qui contient les bouteilles est posé sur

une espèce de support à quatre pieds fort minces qui l’emboîte jusqu’au

milieu de sa hauteur.

s, les rênes que tient le cocher

traversent des anneaux fixés sur la housse du cheval et vont aboutir au mors.

La bride se compose de courroies qui viennent s’attacher par-dessus la tête

de l’animal. A la hauteur des yeux on voit souvent des plaques de métal ou

des bandes d’étoffe, qui étaient sans doute destinées à diriger la vue du

cheval, en fixant son regard sur un point déterminé.

s, les rênes que tient le cocher

traversent des anneaux fixés sur la housse du cheval et vont aboutir au mors.

La bride se compose de courroies qui viennent s’attacher par-dessus la tête

de l’animal. A la hauteur des yeux on voit souvent des plaques de métal ou

des bandes d’étoffe, qui étaient sans doute destinées à diriger la vue du

cheval, en fixant son regard sur un point déterminé.