LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

L’HABITATION. — VI. - LES MAISONS DE CAMPAGNE

|

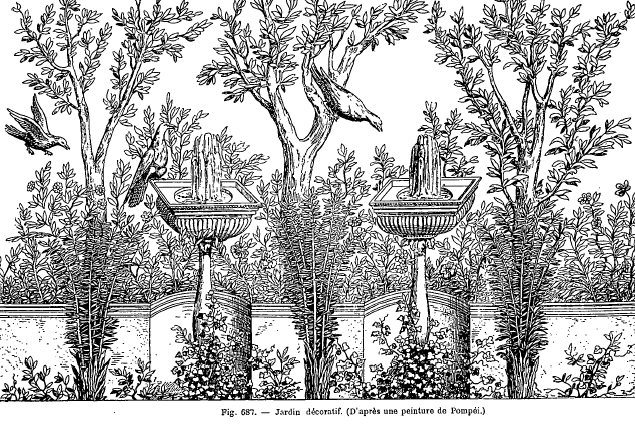

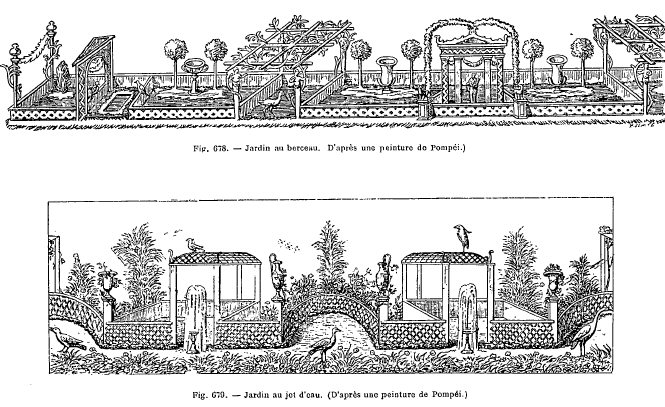

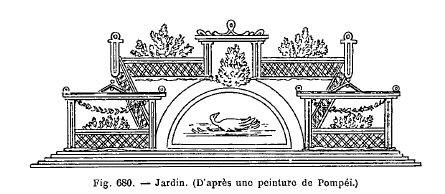

LES JARDINS. - LES VILLAS. - LES VOLIÈRES. LES JARDINS. — En Grèce, les temples étaient entourés de bois sacrés dans lesquels les arbres n’étaient jamais taillés et qui devaient présenter un peu l’aspect d’un coin de forêt. Ces arbres, livrés à eux-mêmes, devaient contraster par la liberté de leurs allures avec la rigueur inflexible des lignes architectoniques. Les jardins de l’Académie et ceux dans lesquels se promenaient les philosophes paraissent avoir consisté surtout en grandes avenues bien ombragées, mais on ignore si elles étaient accompagnées de bosquets de feuillages ou de parterres de fleurs. Le sol des petits États de la Grèce, dit Quatremère de Quincy, toujours trop étroit pour leur population, les mœurs républicaines et d’autres causes encore, donnent à penser que l’on ne vit pas dans ce pays le luxe des jardins, surtout quant à l’étendue, poussé au degré où il fut à Rome. Les gymnases, où l’on se réunissait, avaient des xystes ou plantations d’arbres que les exercices et le climat rendaient nécessaires. Une partie du gymnase de Sparte portait le nom de plataniste, parce qu’elle était entièrement plantée de platanes. Il faut encore mettre au nombre ; des jardins d’agrément ces espaces plantés d’arbres, ou ce qu’on appelait bois sacrés dans les enceintes des temples. On connaît assez bien la disposition des jardins romains, qui étaient souvent fort étendus. Un jardin ou pare romain comprend plusieurs parties essentielles. — 1° Une allée de ceinture qui faisait le tour de l’enceinte. Elle formait une vaste avenue qui, étant toujours entourée d’endroits ombragés, dissimulait les limites de la propriété. C’est clans ces avenues qu’on se faisait promener en litière. — 2° L’hippodrome, endroit spécialement destiné aux promenades à cheval et aux exercices équestres. — 3° Le jardin proprement dit ou xyste ; il est divisé en plates-bandes chargées de fleurs et d’arbustes taillés d’une façon souvent bizarre, qui atteste l’habileté des jardiniers plus que leur bon goût. Outre ces trois parties distinctes, le jardin d’une villa romaine un peu étendue comprend des espaces coupés par des ruisseaux, des pièces d’eau et des viviers ; des buissons et des futaies alternent avec les prairies et partout on s’efforce de ménager de belles échappées. Il y avait en outre de petites chapelles, des fontaines, des grottes, des vases, des statues et une multitude d’œuvres d’art placées çà et là aux endroits convenables. La grande importance que les Romains donnèrent à leurs jardins date de Lucullus. Jules César en avait de très beaux qu’il légua au peuple par son testament. Ce qui domine dans un jardin romain, c’est le caractère absolument artificiel de sa décoration. Les allées étaient bordées de buis et de romarin grisâtre que taillaient avec grand soin les tondeurs d’arbrisseaux ; on figurait avec le buis mille dessins,’produisant des lettres entrelacées, des ornements ou même des objets réels. Nos jardins français du XVIIIe siècle, avec leurs buis taillés et leurs ifs, ne sont qu’un souvenir lointain et affaibli des jardins romains. Cette espèce de sculpture en buisson, qui plaisait singulièrement aux Romains, a eu pour inventeur un chevalier nommé Caius Alatius, qui était un ami d’Auguste. Outre cela, on voyait partout des kiosques, des petits pavillons, des berceaux, des treillages, des charmilles, des vases, des jets d’eau ; les figures 678 et 679, qui représentent un jardin d’après des peintures de Pompéi, nous montrent à peu prés la physionomie que devaient présenter ces jardins. Ou peut aussi constater dans ces deux représentations de jardins l’habitude où on était de laisser des oiseaux de prix errer librement sur les pelouses. Pline le Jeune est l’écrivain qui a donné le plus de renseignements sur les villas et les jardins. Dans une lettre à Apollinaire, il donne la description d’un parterre : En avant du portique est un parterre entrecoupé de plusieurs allées et bordures de buis ; il se termine par un talus en pente douce, où sont représentées et taillées en buis différentes figures d’animaux opposées les unes aux autres. Entre ces compartiments règnent et serpentent des plans d’acanthe. Autour est une allée bordée d’une baie de verdure diversement taillée. De là, on passe à la promenade couverte faite en forme de cirque, dont le milieu est occupé par des buis et des arbustes taillés et façonnés en cent figures différentes ; le tout est enclos de murs, revêtus par étages et par intervalles d’une palissade de buis. Il faut voir ensuite le tapis vert, aussi beau par la nature que le reste l’est par l’art, les champs, les vergers et les campagnes adjacentes. (Pline à Apollinaire.)

En dehors des parterres et des jardins à fleurs, les Romains opulents avaient un parc destiné aux promenades équestres ; ce lieu, qu’on appelait l’hippodrome, avait la forme d’un parallélogramme, dont un bout était coupé à angle droit, tandis que l’autre extrémité se terminait en hémicycle. Pline le Jeune, dans sa lettre à Apollinaire, décrit ainsi l’hippodrome de sa villa : C’est en face de cette charmante façade que se présente et se développe au loin l’hippodrome. Il est ouvert par le mi-lieu ; en y entrant, l’œil en découvre du premier coup toute l’étendue. Son enceinte est formée de platanes dont les troncs, revêtus de lierre, étalent une verdure empruntée qui se marie avec celle que l’arbre fournit à ses rameaux les plus élevés. Du tronc, le lierre s’étend encore et monte le long des branches ; il passe d’un arbre à l’autre et semble les lier tous par le haut, tandis que dans le bas, le buis qui les environne l’est aussi lui-même par des lauriers qui mêlent leur ombre à celle des platanes. Tout le long de l’hippodrome, vous trouvez des ruisseaux dont l’eau, docile à la main qui la conduit, serpente en murmurant dans des rigoles qui la reçoivent, et sert à entretenir la verdure par des irrigations, soit d’un côté, soit de l’autre, soit partout à la fois.

L’hippodrome est en ligne droite ; mais à son extrémité il change de forme et s’arrondit en demi-cercle. Des cyprès plantés dans le pourtour y produisent un ombrage épais et noir ; mais d’autres allées circulaires (car il y en a plusieurs) reçoivent dans leur intérieur plus d’air et un jour plus pur ; aussi les rosiers y fleurissent et l’on y jouit tout à la fois de la fraîcheur de l’ombre et de la clarté du soleil. Toutes ces allées circulaires viennent aboutir à l’allée droite de l’hippodrome, ainsi qu’aux autres allées parallèles interceptées et coupées par des palissades de buis : ici c’est du gazon ; là des compartiments de buis, découpés de cent façons, représentent et font lire, par des figures de lettres, tantôt le nom du maître de la maison, tantôt celui de l’ouvrier. Des arbustes en forme de bornes et des arbres fruitiers, alternativement rangés, environnent les plates-bandes. Cette régularité de plantation se trouve ainsi interrompue par des arbres venus comme naturellement et au hasard, et dont l’heureuse négligence corrige la monotonie de l’art. Viennent ensuite des plans d’acanthe et d’autres dessins de figures et de lettres. (Pline à Apollinaire.)

Quand le luxe et les goûts de l’Orient se répandirent chez les Romains, les objets de fabrication égyptienne acquirent une très grande vogue. En même temps que le culte d’Isis se répandait avec une rapidité telle que, dès le règne de Tibère, la plupart des villes de l’empire avaient un temple consacré à cette déesse, on commença à employer dans la décoration les ornements égyptiens, et il fut de bon goût, dans les villas, d’avoir un jardin conçu dans le style réputé égyptien, ou tout au moins de peindre ces jardins sur les murs des appartements. Nous en avons plusieurs exemples dans les peintures de Pompéi (fig. 682). Ces jardins diffèrent essentiellement des grands parcs romains, toujours tracés avec des lignes régulières, percés de grandes avenues et enrichis de statues, de portiques et de colonnades. Ils s’éloignent également des jardins qui accompagnaient les habitations des riches Égyptiens et dont nous avons donné plus haut la configuration. Ils se distinguent par une sorte de rusticité d’apprêt, répondant à peu près à la partie du jardin de Trianon que nous appelons le hameau. On y voit un certain désordre dans les plantations, au milieu desquelles s’élève une petite ferme ou un kiosque dit égyptien. L’engouement pour l’Égypte n’était pas moins grand, à Rome, que ne l’a été chez nous l’engouement pour la Chine à la fin du XVIIIe siècle ; et l’imitation peut bien n’être pas rigoureusement exacte ; cependant ce pays, qui semble traversé par un grand fleuve et où la terre ferme est coupée de canaux, a bien certainement l’intention de rappeler l’Égypte, et pour qu’on ne s’y trompe pas l’artiste a eu soin d’y placer un crocodile et des ibis.

Les anciens avaient des serres chaudes dont ils se servaient à peu près comme nous. C’est ce que prouve une épigramme de Martial à Entellus : Celui qui a vu les vergers du roi de Corcyre leur préférerait, Entellus, ta maison de campagne. Pour que tes raisins ne soient point brûlés par les frimas jaloux, pour que le froid et ses glaces ne détruisent pas les dons de Bacchus, les grappes y sont abritées sous une pierre transparente et le fruit en est à couvert, sans être pour cela caché aux regards. Ainsi les cailloux peuvent être comptés au fond d’une eau limpide. Que ne permet pas la nature au génie ! L’hiver, malgré sa stérilité, est contraint de donner les produits de l’automne. Presque tous les jardins romains étaient pourvus d’une treille. Mais Mine le Jeune en décrit une qui mérite d’être notée, parce qu’elle donne bien l’idée des raffinements de la société romaine à cette époque : Une treille soutenue par quatre colonnes en marbre de Caryste ombrage une salle de festin champêtre, dont la table et les lits sont de marbre blanc. De dessous les lits, l’eau s’échappe en différents jets, comme pressée par le poids des convives ; elle est reçue dans un bassin de marbre poli qu’elle remplit, sans jamais déborder, au moyen d’un tuyau de décharge invisible. Quand on mange en ce lieu, les plats les plus forts et le principal service se rangent sur les bords du bassin ; les mets les plus légers se servent sur l’eau et voguent autour sur des plats faits en forme de barques ou d’oiseaux. En face jaillit une fontaine qui reçoit et renvoie sans cesse de l’eau ; après s’être élevée, cette eau retombe sur elle-même et, parvenue à des issues pratiquées, elle se précipite pour s’élancer de nouveau dans les airs. (Pline à Apollinaire.) LES VILLAS. — La vie antique se passait sur la place publique, au centre de la cité. Le tumulte qui résulte de cette existence toute extérieure devait être extrêmement fatigant pour les esprits enclins à la rêverie, ou amoureux d’un travail qui exige le silence et la tranquillité. De- là vient le goût qu’ont toujours montré pour la campagne, non seulement les hommes de la classe opulente, mais encore les jurisconsultes, les philosophes, les lettrés. Tu demandes, écrit Martial, pourquoi je vais si souvent à ma modeste villa, cette humble campagne de l’aride pays de Momentanum. C’est qu’à Rome, Sparcus, l’homme pauvre ne peut ni penser ni dormir. Comment vivre, dis-moi, avec les maîtres d’école le matin, les boulangers la nuit et le marteau des chaudronniers pendant le jour ? ]ci, c’est un changeur qui s’amuse à faire sonner sur son sale comptoir des pièces marquées au coin de Néron ; là, un batteur de chanvre dont le fléau luisant brise à coups redoublés sur la pierre le lin que nous fournit l’Espagne. A chaque instant du jour vous entendez crier, ou les prêtres fanatiques de Bellone, ou le naufragé babillard qui porte avec lui sa tirelire, ou le juif instruit par sa mère à mendier, ou le chassieux débitant d’allumettes... Quand le dégoût me prend et que je veux dormir, je cours à la campagne. Les Romains étaient passionnés pour la vie champêtre, et les plus illustres d’entre eux tenaient à s’occuper d’agriculture, par goût autant que par intérêt. Ceux même qui ne s’occupaient pas directement du travail des champs aimaient à se retirer dans leurs villas pour se consacrer à l’étude de la philosophie et des belles-lettres. Sous la république, les maisons de campagne se ressentaient de la simplicité des mœurs, et ce ne fut qu’aux approches de l’empire que le luxe s’y introduisit comme partout. Les Romains, qui, à l’origine, étaient tous laboureurs, avaient clans leurs terres une maison d’habitation où ils allaient, soit pour se reposer pendant la belle saison, soit pour surveiller le travail de leurs métayers. Une villa n’était donc, à l’origine, qu’une maison de maître annexée aux bâtiments d’exploitation. Les habitudes toujours croissantes du luxe transformèrent peu à peu les maisons de campagne en somptueuses résidences, et, comme leurs opulents propriétaires avaient tous des biens dans les provinces, ils négligèrent peu à peu le côté agricole de leurs villas, qui ne furent plus pour eux que des séjours de plaisir. Une épigramme de Martial nous montre que de son temps il y avait encore quelques maisons de campagne cultivées au point de vue du rapport : Bassus, la maison de campagne de notre ami Faustinus, à Baies, n’embrasse point un vaste espace de terrain sans produits, symétriquement planté de myrtes inutiles, de stériles platanes et de buis régulièrement tondus. C’est une vraie et joyeuse campagne, qu’on peut à bon droit appeler rustique. Là, les greniers regorgent des dons de Cérès, jusque dans leurs derniers recoins ; là, des vases nombreux exhalent les parfums d’un vin vieux de plusieurs automnes. Sous l’empire, l’Italie entière semble être un immense parc cultivé uniquement au point de vue de l’agrément. L’abandon de la culture est un fait signalé par une foule d’écrivains latins. Horace se plaint qu’on consacre à faire d’immenses jardins d’agrément des terrains qui autrefois appartenaient à l’agriculture. La villa d’un riche Romain, et il était de bon goût d’en avoir plusieurs, devait offrir toutes les commodités nécessaires aux jouissances de la vie : il y avait des appartements somptueux pour chaque saison, des stades, des portiques, etc. Auprès de la villa urbana, qui comprenait les édifices consacrés à l’habitation, il y avait la villa rustica et la villa fructuaria, destinées aux usages économiques, étables, écuries, granges, greniers, pressoirs, etc. Les villas de Lucullus ont eu les premières une grande célébrité par leur magnificence. Il y avait des constructions qui s’avançaient jusque dans la mer, et dans l’intérieur des parcs on voyait des viviers immenses contenant toutes les variétés de poissons. Un jour que Pompée visitait sa villa de Tusculanum, il remarquait que tout était combiné pour avoir de la fraîcheur, et fit observer à Lucullus qu’elle devait être un peu froide l’hiver. — Crois-tu donc, répondit celui-ci, que je sois moins sage que les cigognes et les grues, et que je ne change pas de demeure suivant la saison ? Les différents édifices d’une villa ne formaient pas un carré régulier. Les anciens auteurs ne le disent pas expressément, nais on peut le conclure des descriptions qu’ils nous ont laissées, et surtout des peintures trouvées dans les ruines de Pompéi ou d’Herculanum, où l’on voit très fréquemment des représentations de villas. Tous ces petits édifices, placés les uns à côté des autres et souvent joints par des galeries, étaient mêlés à des bouquets de verdure qui devaient faire dans la campagne un effet vraiment ravissant. Quant à l’emplacement de la maison d’habitation dans la villa, il était toujours choisi de façon qu’on eût de toute part une vue étendue. On voit en outre que les riches Romains étaient passionnés pour les contrées pittoresques que les touristes vont encore visiter aujourd’hui. Ainsi les lacs de la haute Italie étaient bordés de charmantes habitations où tout était combiné à souhait pour le plaisir. Que devient Côme, tes délices et les miennes ? Que devient cette charmante maison du faubourg et ce portique où règne un printemps éternel ? et cet impénétrable ombrage de platanes ? et ce canal bordé de verdure et de fleurs ? et ce bassin destiné à en recevoir les eaux ? et cette promenade à la fois si douce et si fraîche ? et ces bains que le soleil inonde et enveloppe de ses rayons ? et ces salles à manger où tu reçois tant de monde ? et ces autres cabinets où tu en admets si peu ? et ces appartements de jour et de nuit ? Ces lieux enchanteurs te retiennent-ils et te possèdent-ils tour à tour ? Ou bien le soin de tes affaires domestiques te force-t-il, comme de coutume, à de fréquentes excursions ? Si tu jouis de tous ces biens, tu es le plus heureux des mortels, sinon tu n’es qu’un homme vulgaire. (Pline à Caninius Rufus.) Si le pied des montagnes et surtout le bord des lacs était embelli de somptueuses maisons de campagne, c’est le bord de la mer qui avait par-dessus tout autre endroit le don de captiver les riches Romains. Le golfe de Naples, les îles voisines et toute la côte d’Italie étaient couverts d’admirables villas dont les constructions s’avançaient jusque dans la mer. Non seulement ce fait est relate par les écrivains, mais nous voyons par les peintures de Pompéi comment les constructions étaient disposées. Il faut faire, bien entendu, abstraction de la perspective, qui est nulle, et même jusqu’à un certain point de l’architecture, dont les peintres qui ont fait ces décorations ignoraient souvent les notions les plus élémentaires. Mais si rien de ce que nous voyons représenté n’est absolument littéral, rien non plus n’est absolument inventé, et ces peintures, bien qu’exécutées de pratique, rien sont pas moins des réminiscences d’aspects qui se ressemblent trop entre eux pour ne pas nous donner une idée approximative de ce qui existait (fig. 683 à 686). La lettre de Pline à Gallus fera comprendre, mieux que nous ne saurions le faire, ce qu’était une villa opulente. Rappelons seulement que, comme tous les riches Romains, Pline en avait plusieurs. — Pline à Gallus. — Tu es surpris que je trouve tant de charme à ma villa du Laurentin, ou, si tu veux, de Laurente. Tu reviendras de ton étonnement quand tu connaîtras les agréments de cette demeure, les avantages de sa situation et sa distance de la mer. Elle n’est qu’à dix-sept milles de Rome et l’on peut s’y transporter après avoir achevé toutes ses affaires, sans rien prendre sur sa journée. Deux chemins y conduisent, celui de Laurente et celui d’Ostie ; mais on quitte le premier au quatorzième milliaire et le second au onzième. En sortant de l’un ou de l’autre, on entre dans une voie en partie sablonneuse, où les voitures roulent avec assez de difficulté et de lenteur. A cheval le trajet est plus court et plus doux. Ce n’est partout que paysages. Tantôt la route se resserre entre deux bois, tantôt elle s’ouvre et s’étend sur de vastes prairies. Là, de nombreux troupeaux de brebis, de bœufs et de chevaux, dès que l’hiver les a chassés des montagnes, s’engraissent, en paissant au sein d’une température printanière. La villa est commode sans être d’un entretien dispendieux. L’entrée, d’une élégante simplicité, fait face à un portique courbé en forme de à et qui entoure une petite cour charmante. C’est une retraite précieuse contre le mauvais temps, car on y est protégé par des vitres qui le ferment et surtout par les toits qui le couvrent. Ce portique conduit à une cotir intérieure fort gaie. De là on passe dans une assez belle salle à manger qui s’avance sur la mer, dont les vagues viennent mourir au pied du mur quand souffle le vent du midi. De tous les côtés cette salle est garnie de portes à deux battants et de fenêtres qui sont aussi grandes que les portes, de manière que, à droite, à gauche et en face, on découvre comme trois mers différentes. Derrière soi, on a pour horizon la cour intérieure, le portique, l’aire, puis encore le portique, enfin l’entrée, et dans le lointain les forêts et les montagnes. A la gauche de cette salle à manger est une grande pièce moins avancée vers la mer, et de là on entre dans une plus petite qui a deux fenêtres, l’une au levant, l’autre au couchant. Celle-ci donne aussi sur la rue, que l’on voit de plus loin, mais avec plus de charme. L’angle que forme la salle à manger avec le mur de la chambre semble fait pour rassembler, pour concentrer tous les rayons du soleil. C’est le refuge de mes gens en hiver, c’est le théâtre de leurs exercices. Là se taisent tous les vents, excepté ceux qui chargent le ciel de nuages, et nuisent plutôt à la clarté du lieu qu’aux agréments qu’il présente. A cet angle est annexée une rotonde dont les fenêtres reçoivent successivement tous les soleils. On a ménagé dans le mur une armoire qui me sert de bibliothèque et qui contient, non les livres qu’on lit une fois, mais ceux qu’on doit relire sans cesse. A côté sont les chambres à coucher, séparées de la bibliothèque par un conduit garni de tuyaux suspendus qui répandent et distribuent de tous côtés une chaleur salutaire. Le reste de cette aile est occupé par des affranchis ou par des valets, et cependant la plupart des pièces sont tenues si proprement qu’on pourrait y loger des maîtres. A l’autre aile est un cabinet fort élégant, ensuite une grande chambre ou une petite salle à manger que le soleil et la mer égaient à l’envi. Puis on passe dans une chambre à laquelle est jointe une antichambre. Cette salle est aussi fraîche en été par son élévation que chaude en hiver par les abris qui la préservent de tous les vents. A côté se trouve une autre pièce et son antichambre. De là on communique dans la salle des bains, où est un réservoir d’eau froide. L’emplacement est grand et spacieux. Des deux murs opposés sortent en hémicycle deux baignoires si profondes et si larges qu’on pourrait y nager. Près de là est un cabinet de toilette, une étuve et un fourneau nécessaires au service du bain. De plain-pied se succèdent deux pièces plus élégantes que magnifiques. Le bain d’eau chaude s’y rattache d’une manière si admirable qu’on aperçoit la mer en se baignant. Non loin de là est un jeu de paume qui, dans les jours les plus chauds, ne reçoit le soleil qu’à son déclin. D’un côté s’élève une tour, au bas de laquelle sont deux cabinets ; deux autres sont au-dessus avec une salle à manger d’où la vue embrasse une mer immense, de vastes côtés, de délicieuses villas. De l’autre côté est une autre tour où se trouve une chambre qui regarde le levant et le couchant. Derrière est une grande cave et un grenier. Au-dessus de ce grenier est une salle à manger ois, quand la mer est agitée, on n’entend que le bruit faible et presque amorti de ses vagues. Cette salle donne sur le jardin et sur l’allée destinée à la promenade qui règne à l’entour. L’allée est bordée de buis ou, à son grand défaut, de romarin, car, clans la partie où le bâtiment abrite le buis, il conserve toute la verdure. Mais, au grand air et en plein vent, l’eau de la mer le dessèche, quoiqu’elle n’y rejaillisse que fort loin. Près de l’allée croit, dans une enceinte, une vigne tendre et touffue dont le bois ploie mollement, même sous les pieds nus. Le jardin est couvert de figuiers et de mûriers auxquels le terrain est aussi favorable qu’il est contraire à tous les autres arbres. D’une salle à manger on jouit de cet aspect, qui n’est guère moins agréable que celui de la mer dont elle est éloignée. Derrière cette salle, il y a deux appartements dont les fenêtres dominent l’entrée de la maison, et un autre jardin moins élégant, mais mieux fourni. De là se prolonge une galerie voûtée qu’on prendrait pour un monument public. Elle est percée de fenêtres des deux côtés ; mais, du côté de la mer, le nombre en est double ; une seule sur le jardin répond à deux sur la mer. Quand le temps est calme et serein, on les ouvre toutes. Si le vent donne d’un côté, on ouvre, sans aucun risque, les fenêtres de l’autre. Devant cette galerie est un parterre parfumé de violettes. Le soleil, en frappant sur la galerie, en élève la température, et la galerie, en concentrant les ardeurs du soleil, repousse et chasse l’aquilon. Ainsi, d’une part, elle retient la chaleur, de l’autre elle garantit du froid. Elle vous défend aussi de l’autan, de sorte que de différents côtés elle offre un abri contre les vents opposés. L’agrément qu’elle offre en hiver augmente en été. Avant midi, l’ombre de la galerie s’étend sur le parterre ; après midi, sur la promenade et sur la partie du jardin qui en est voisine. Selon que les jours deviennent plus longs ou plus courts, l’ombre décroît, s’allonge soit d’un côté, soit de l’autre. La galerie elle-même ne ressent jamais moins les effets du soleil que quand ses rayons ardents tombent d’aplomb sur la voûte. Je dirai plus : par ses fenêtres ouvertes, elle reçoit et transmet les brises, et l’air qui se renouvelle n’y devient jamais épais ni malfaisant. A l’extrémité du parterre et de la galerie s’élève, dans le jardin, un pavillon que j’appelle mes délices, mes vrais délices. Je l’ai construit moi-même. Lis, j’ai une espèce de foyer solaire qui, d’un côté,- regarde le parterre, de l’autre la mer, et de tous les deux reçoit le soleil. Son entrée répond à une chambre voisine et une de ses fenêtres donne sur la galerie. Au milieu du côté qui a la mer pour horizon, j’ai ménagé un cabinet charmant qui, au moyen de vitres et de rideaux que l’on ouvre ou que l’on ferme, peut à volonté se joindre à la chambre ou en être séparé. Il y a place pour un lit et deux chaises. A ses pieds on voit la mer, derrière soi des villas, en face des forêts. Trois fenêtres réunissent ces paysages sans les confondre. De là on entre dans une chambre à coucher où la voix des valets, le bruit de la mer, le fracas des orages, les éclairs et le jour même ne peuvent pénétrer, à moins que l’on n’ouvre les fenêtres. Ce qui rend le calme de cette retraite si profond, c’est qu’entre le mur de la chambre et celui du jardin, il existe une place vide qui absorbe le bruit. A cette chambre tient une petite étuve dont l’étroite fenêtre retient ou dissipe la chaleur, selon le besoin. Plus loin on trouve une antichambre et une chambre que le soleil dore à son lever ; et qu’il frappe encore après midi de ses rayons obliques. Quand je suis retiré dans ce pavillon je crois être bien loin, même de ma villa, et je m’y plais singulièrement, surtout aux Saturnales, tandis que tout le reste de la maison retentit des cris de joie autorisés par la licence de ces jours de fête. Ainsi je ne nuis pas plus aux plaisirs de mes esclaves qu’à mes études. Ce qui manque à tant d’avantages, à tant d’agréments, ce sont des eaux courantes. A leur défaut nous avons des puits, ou plutôt des fontaines, car ils sont peu profonds. La nature du terrain est merveilleuse. En quelque endroit que vous creusiez, vous avez de l’eau à souhait, mais de l’eau pure et dont la douceur n’est nullement altérée par la proximité de la mer. Les forêts voisines fournissent du bois en abondance, et Ostie fournit toutes les autres choses nécessaires à la vie. Le village même peut suffire aux besoins d’un, homme frugal et une seule maison m’en sépare. On trouve en ce lieu jusqu’à trois bains publics, ressource précieuse lorsqu’une arrivée inattendue ou un départ précipité ne permet pas de se baigner chez soi. Tout le rivage est bordé de maisons contiguës ou séparées qui charment par leur diversité et qui, vues de la mer ou même de la côte, présentent l’aspect d’une multitude de villes. Le rivage, après un long calme, offre une promenade assez douce, mais l’agitation fréquente des flots le rend souvent impraticable. La mer n’abonde point en poissons délicats. On y prend pourtant des soles et des squilles excellentes. La terre fournit aussi des richesses à mon habitation. Nous avons surtout du lait en abondance, car c’est là que les troupeaux se rendent en quittant les pâturages, quand ils veulent se reposer à l’ombre ou se désaltérer. N’ai-je pas raison d’habiter, de chérir cette retraite et d’en faire mes délices ? En vérité, vous êtes trop citadin si elle ne vous fait pas envie. Venez, je vous en prie, venez ajouter à tous les charmes de ma villa le prix inestimable qu’elle emprunterait de votre présence. LES VOLIÈRES. — Une volière était l’accessoire obligé d’une villa romaine. Quand le luxe s’est introduit dans les habitudes romaines, on n’a plus voulu se contenter de la volaille ordinaire, mais on a voulu se procurer des oiseaux rares et de provenance étrangère. Pour les avoir toujours sous la main, on a construit des volières où l’on entretenait à grands frais des oiseaux, `soit pour l’agrément des yeux, soit pour le plaisir de la table. Varron, dans son livre sur l’Agriculture, nous donne sur cet usage de précieux renseignements : Nos ancêtres, dit-il, ne connaissaient d’autre volaille que des poulets et des pigeons ; ils n’avaient pas de volières. Les poules et les poulets se promenaient dans la basse-cour et on les engraissait. Quant aux pigeons, on les enfermait dans les greniers ou les étages les plus élevés de la villa. Aujourd’hui, on se sert de volières auxquelles on donne le nom grec de ornithon, et qui souvent sont plus grandes et plus spacieuses que des maisons de campagne. C’est là qu’on élève et qu’on nourrit des grives et d’autres oiseaux. Le même auteur nous apprend qu’il y avait deux espèces de volières, les volières utiles et les volières d’agrément. Les volières utiles étant une dépendance de la ferme, nous vous en avons parlé déjà ; mais nous devons parler ici des volières d’agrément, qui faisaient partie de la maison de campagne et se rattachent directement à l’habitation d’un riche Romain. Il y en avait de plusieurs espèces : quelques-unes contenaient exclusivement des oiseaux chanteurs, d’autres des oiseaux qu’on élevait pour la beauté de leur plumage, enfin le plus grand nombre renfermait des oiseaux de table, mais qui avaient surtout pour but d’amuser les convives, car quelques-unes de ces volières étaient de véritables salles à manger. Lucullus avait une volière de ce genre. Lucullus, dit Varron, a imaginé de se donner une volière à deux fins. Il a fait construire, à cet effet, dans l’intérieur de la sienne, à Tusculum, une espèce de salle à manger où il pouvait prendre le plaisir de la bonne chère et jouir doublement du spectacle de ses grives, ici rôties et étalées sur un plat, là voltigeant prisonnières autour des fenêtres, combinaison assez mal entendue, car les ébats de ces oiseaux ne réjouissent pas tant la vue que leur odeur désagréable n’offense l’odorat. (Varron, de l’Agriculture.) Les volières d’agrément formaient en général un pavillon contenant un salon autour duquel différentes espèces d’oiseaux étaient renfermés entre des filets. Lœnius Strabo est considéré comme l’inventeur de ce genre de construction. Mais la plus célèbre volière est celle qui faisait partie de la villa de Varron et dont cet auteur nous a laissé une description détaillée. J’ai dans ma villa de Casinum un ruisseau limpide et profond qui la traverse en deux quais en pierres. Sa largeur est de cinquante-sept pieds, et il faut passer sur des ponts pour communiquer d’une partie de ma propriété à l’autre. Ilion cabinet de travail est situé à .l’endroit où le ruisseau prend sa source, et de ce point jusqu’à une Ile formée par sa jonction avec un autre cours d’eau, il y a une distance de huit cent cinquante pieds. Le long de ses bords règne, sur une longueur de dix pieds, une promenade à ciel découvert ; entre cette promenade et la campagne se trouve l’emplacement de ma volière, fermée de gauche et de droite par des murs pleins et élevés. Les lignes extérieures de l’édifice lui donnent quelque ressemblance avec les tablettes à écrire, surmontées d’un chapiteau. Dans la partie rectangulaire, sa largeur est de quarante-huit pieds et sa longueur de soixante-douze, non compris le chapiteau demi-circulaire qui est d’un rayon de vingt-sept pieds. Entre la volière et la promenade qui figure la marge intérieure des tablettes s’ouvre un passage voûté aboutissant à une esplanade. De chaque côté un portique régulier, soutenu par des colonnes en pierre dont les intervalles sont occupés par des arbustes nains. Un filet de chanvre s’élève du haut du mur extérieur jusqu’à l’architrave, et un semblable filet joint l’architrave au stylobate. L’intérieur est rempli d’oiseaux de toute espèce, qui reçoivent la nourriture au travers des filets. Un petit ruisseau leur porte ses eaux. En deçà du stylobate règnent à gauche et à droite, le long des portiques, deux viviers assez étroits et qui, séparés par un petit sentier, s’étendent jusqu’à l’extrémité de l’esplanade. Ce sentier conduit à une espèce de salon en rotonde entouré de deux rangs de colonnes isolées. Il en existe un semblable dans la maison de Catulus, si ce n’est que des murs pleins remplacent la colonnade. Au delà est un bocage de haute futaie enfermé de murailles et dont l’épais couvert ne laisse pénétrer le jour que par en bas l’espace est de cinq pieds entre les colonnes extérieures qui sont de pierre et les colonnes intérieures, qui sont de sapin et très minces de fût. L’entrecolonnement intérieur est rempli, au lieu de murs, par un filet de cordes à boyau, espèce de clôture à jour qui laisse la vue du bocage, sans que les oiseaux puissent s’échapper. Un autre filet remplit également l’entre-deux des colonnes intérieures. L’espace intermédiaire des deux colonnades est garni de perchoirs formés par des bâtons enfoncés dans chaque colonne et régulièrement étagés comme les gradins d’un théâtre. Cette partie de la volière est principalement réservée aux oiseaux à voix harmonieuse, comme merles et rossignols. Un petit tuyau leur fournit de l’eau et on leur donne à manger par les mailles du filet. Au pied du stylobate règne une assise en pierres d’un pied neuf pouces d’élévation à partir de la base du socle. Le socle lui-même a deux pieds de hauteur au-dessus du niveau d’un bassin, et cinq pieds de largeur ; ce qui donne aux convives la faculté de circuler entre les colonnes et les lits. Le bassin est entouré d’une espèce de trottoir large d’un pieds une petite île en occupe le centre. On a creusé le socle dans tout son pourtour pour y faire des niches à canards. Au milieu de l’île s’élève une petite colonne dans laquelle est scellé un axe qui, au lieu de table, porte une roue avec ses raies ; mais ces raies soutiennent, en guise de jantes, une table creusée en tambour, large de deux pieds et demi et profonde d’une palme. Cette table n’est servie que par un jeune esclave qui, par un simple mouvement de rotation, fait passer successivement, à portée de chaque convive, les coupes et les plats. Les lits sont dressés sur le socle, du sein duquel sortent les canards pour nager dans le bassin, lequel communique par un petit ruisseau avec les deux viviers, de sorte qu’on voit les petits poissons passer librement de l’un à l’autre. J’oubliais de vous dire que de la table qui se trouve à l’extrémité des raies de la roue coule à la volonté de chaque convive de l’eau chaude ou de l’eau froide, selon le robinet qu’il veut ouvrir. On voit dans la coupole qui couvre ce salon l’étoile Lucifer pendant le jour et l’étoile Hespérus pendant la nuit ; elles en suivent le bord et marquent les heures. Dans le haut de cette coupole est peinte, autour d’un tourillon, la rose des huit vents, et une aiguille supportée par le tourillon se meut de façon à indiquer quel vent souffle au dehors. (Varron, de l’Agriculture.) Indépendamment des volières, on plaçait dans les jardins des oiseaux en liberty. Ces oiseaux, on les faisait souvent venir des contrées lointaines, et on recherchait surtout ceux dont le plumage était enrichi de couleurs éclatantes. Ces oiseaux faisaient en quelque sorte partie de la décoration des jardins, comme on peut le voir par la figure 687, qui reproduit un coin de jardin d’après une peinture.

On entretenait surtout des paons, et il parait même qu’à Rome on en mangeait ; mais c’était un mets de luxe, et Horace, le fin gastronome, n’a pas l’air de trouver cela bien délicieux. Une fatigue heureuse, dit-il, est le véritable assaisonnement du bon appétit. Vois-tu ce riche obèse et pâli par la gourmandise ? II touche à peine à ces huîtres, à ce sarget, à ce faisan. Mais, merci de moi et de ma déclamation ! Qu’on te serve un paon, diras-tu : Emportez cet oiseau, une poularde me suit ! Non, par caprice et par vanité, tu garderas le bel oiseau ; il est rare, il est cher, et sa queue étale aux yeux les plus riches couleurs ; voilà pourquoi ton palais le préfère à quelque volatile de basse-cour. Ce sont pourtant d’inutiles accessoires. Ce beau plumage, est-ce qu’on le mange ? est-ce qu’il résiste au feu du tournebroche ? et quelle différence, au bout du compte, entre l’un et l’autre rôti ? |

Le goût

des kiosques est venu d’Égypte et il a duré aussi longtemps que l’empire

d’Occident. Ces kiosques figuraient dans les jardins romains au même titre que

les pagodes chinoises dans les nôtres, et ils furent fréquemment employés au

temps d’Adrien, conformément aux goûts de ce prince pour tout ce qui tenait

aux usages égyptiens. Les terres cuites de cette époque en reproduisent les

modèles ; celle que nous montre la figure 681 a appartenu à Seroux

d’Agincourt. Une nymphe à demi nue est couchée à côté du kiosque dont le

toit, en forme de cône, est surmonté d’un oiseau.

Le goût

des kiosques est venu d’Égypte et il a duré aussi longtemps que l’empire

d’Occident. Ces kiosques figuraient dans les jardins romains au même titre que

les pagodes chinoises dans les nôtres, et ils furent fréquemment employés au

temps d’Adrien, conformément aux goûts de ce prince pour tout ce qui tenait

aux usages égyptiens. Les terres cuites de cette époque en reproduisent les

modèles ; celle que nous montre la figure 681 a appartenu à Seroux

d’Agincourt. Une nymphe à demi nue est couchée à côté du kiosque dont le

toit, en forme de cône, est surmonté d’un oiseau.