LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

LE VÊTEMENT. — VIII. - LA TOILETTE

|

LES MIROIRS. - LES PARFUMS. - LE FARD ET LA POMMADE. - LES ÉPINGLES. - LES PEIGNES. - LES ÉVENTAILS.

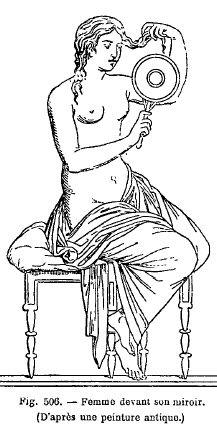

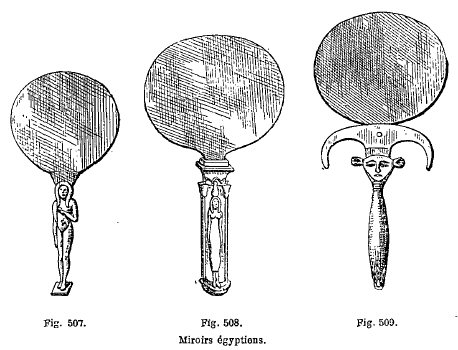

La figure 506 montre comment on se servait du miroir. Tous les miroirs qu’on a trouvés dans les fouilles sont à peu près pareils à celui qui est représenté ici : ils se composent d’un disque en métal poli, auquel adhère un manche en bois ou en métal. Le disque ne varie guère, mais la forme et la décoration du manche sont extrêmement variés. Nous avons, au musée du Louvre, plusieurs miroirs égyptiens (salle civile, vitrine U) ; l’un d’eux, le manche se compose d’une jeune fille nue, qui se coiffe de la main droite, tandis que la gauche tient un chat qui, selon M. de Rougé, est ici un emblème de la toilette. On sait que la propreté des chats est proverbiale dans tous les pays. Le monstrueux dieu Bès, dont l’image grimaçante apparaît dans tous les objets de toilette, se montre aussi dans les manches de miroir, et il paraît que cet emblème est fort ancien, car le catalogue du musée de Boulaq signale (n° 475) un miroir, présentant cette décoration, qui a été découvert dans une tombe de l’ancien empire. On en a trouvé dans les tombeaux de la dix-neuvième dynastie, où le disque est emboîté dans une tête d’Hathor, portant le visage d’une femme avec les oreilles de vache.

Un motif de décoration qu’on trouve quelquefois sur les miroirs égyptiens consiste en deux personnages agenouillés, dont l’un tient le sceptre divin et l’autre une sorte de masse d’arme appuyée sur l’épaule. On voit aussi, dans les peintures, des miroirs dont l’encadrement est enrichi de têtes d’animaux, tels que le cheval, le bouquetin ou les oies du Nil. Le manche des miroirs se compose assez souvent de la tige avec la fleur épanouie du papyrus ou bien encore d’une petite colonnette ornementée. (Fig. 507, 508 et 509.) Le disque est toujours d’une forme ronde ou ovoïde : il est quelquefois très pesant et était souvent revêtu d’un vernis d’or qui lui donnait la propriété de réfléchir les objets avec la plus grande netteté.

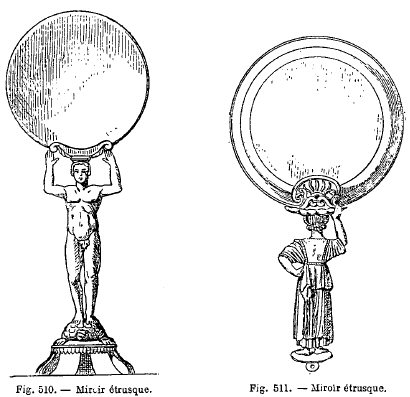

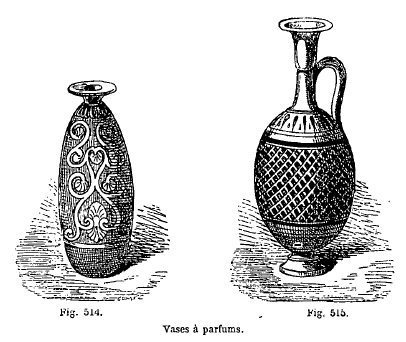

Le même principe décoratif se retrouve dans les miroirs grecs ou étrusques. Le manche ou support est très souvent caractérisé par une figure : ici, c’est un atlante nu, qui porte son fardeau (fig. 510) ; plus loin, c’est une femme, dont le vêtement fournit de curieux documents sur le costume étrusque (fig. 511). Le revers du disque poli dans lequel on se regardait était souvent décors de petites scènes gravées dans le métal et encadrées de gracieux ornements, comme le montrent les figures 512 et 513. Nous avons montré ailleurs un miroir dont le principe décoratif est emprunté aux Orientaux. Toutes les femmes avaient un miroir. Les courtisanes vieillies faisaient quelquefois hommage de leur miroir dans le temple de Vénus, qui avait été bienveillante pour elle. C’est ce qu’on voit par une épi-gramme votive de l’anthologie grecque : Moi, cette fière Laïs, dont la Grèce était le jouet, et qui avais à ma porte un essaim de jeunes amants, je consacre à Vénus ce miroir, parce que je ne veux pas me voir telle que je suis, et que je ne peux pas me voir telle que j’étais. LES PARFUMS. — Tous les peuples de l’antiquité ont usé des parfums ; les auteurs grecs et latins y font de fréquentes allusions, et nos collections publiques sont remplies d’objets s’y rattachant. Ce sont des petits vases destinés à contenir des odeurs, des boîtes pour les pommades, des cuillères dans lesquelles on mettait divers ingrédients colorants, et mille autres objets qui montrent que, sous ce rapport, les anciens étaient au moins aussi avancés que nous pouvons l’être aujourd’hui. Les vases qui avaient cette destination étaient généralement de forme allongée, avec un goulot fort étroit, dans lequel on trempait une aiguille ou un pinceau pour y prendre le suc colorant, ou bien qu’on versait goutte à goutte sur la chevelure ou la barbe si c’était un parfum. (Fig. 514 et 515.)

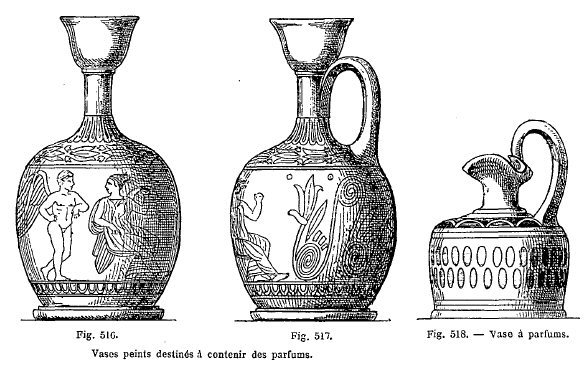

Beaucoup de ces petits vases étaient en verre et le musée du Louvre en possède une assez riche collection. Mais il y a aussi des vases à parfum en argile peinte, décorés de sujets ou d’ornements sur la panse. Nous donnons, figures 516 et 517, deux vases dont la forme répond au type le plus habituellement consacré à cet usage : la panse est assez enflée, le col étroit et le goulot s’épanouit à l’ouverture comme le calice d’une fleur. Quoique la forme de ces vases soit généralement allongée, on en trouve également d’une forme très différente, qui paraissent avoir servi également pour des usages de toilette (fig. 518).

Les parfums et les onguents que les Égyptiens employaient pour la toilette étaient habituellement renfermés dans des vases d’albâtre ou de porcelaine. Les pots à pommade affectent souvent chez eux la forme d’une colonne ou bien celle d’un nœud de roseau qu’on imitait avec de la terre émaillée. Le monstrueux dieu Bès qui, malgré sa laideur, paraît avoir eu de l’importance dans la toilette, apparaît fréquemment dans la décoration de ces petits vases. Nous avons au Louvre un pot en terre émaillée verte orné de lions alternant avec le dieu Bès qui est représenté dansant. Plusieurs de ces pots étaient également destinés à contenir des préparations pharmaceutiques. On peut aussi attribuer à cet usage des petites boites sur lesquelles on trouve des inscriptions de ce genre : Pour arrêter le sang, pour ôter la douleur, etc. Les parfums que les anciens employaient venaient généralement de l’Arabie et des contrées orientales. L’usage en était universel et on en employait pour toutes choses. Les Pères de l’Église se sont élevés avec une grande énergie contre cette parfumerie qu’ils signalent comme un agent de corruption. Les sévères réprimandes qu’ils adressent à la société de leur temps sont pleines de renseignements curieux. Il existe de nos jours une infinité de parfums dont la nature et les noms diffèrent : végétal, minéral, royal ; celui qu’on extrait de la cire, celui que donne un arbrisseau d’Égypte. Parmi ces parfums les plus estimés sont celui de Chypre et le nard. Viennent ensuite les essences de lys et de rose, et mille autres dont les femmes se servent, soit en pâte, soit secs, soit liquides ; elles s’arrosent et s’inondent de ceux-ci ; elles respirent l’odeur de ceux-là. Chaque jour on en invente de nouveaux, afin de satisfaire et rassasier cet insatiable désir qu’elles ont de paraître belles. Elles en arrosent leurs vêtements, leurs meubles, leurs lits ; elles les brûlent dans l’intérieur de leurs appartements. Il n’est point enfin jusqu’aux vases destinés aux plus vils besoins qu’elles ne forcent à en répandre les plus voluptueuses odeurs. Il n’est pas de moyens de tromper qu’elles n’imaginent et ne mettent en usage. Celles qui sont petites attachent et cousent sous leur chaussure d’épaisses semelles de liège ; celles qui sont grandes ont, au contraire, des semelles extrêmement légères et amincies, et quand elles sortent, elles ont grand soin de tenir leur tête abaissée autour de leur taille. Leurs hanches et leurs cuisses sont-elles plates et sans grâce, elles épaississent leurs vêtements par des pièces rapportées sur les parties de leur corps qui leur semblent défectueuses, afin que ceux qui viennent les visiter s’extasient sur l’élégance de leur forme et de leur tournure. Leur sein est-il flasque et tombant comme celui des nourrices que les poètes comiques introduisent sur le théâtre, elles ont des machines pour le relever ; est-il trop plat et trop enfoncé, elles se donnent, pour le faire avancer, une torture perpétuelle. Si leurs sourcils sont blonds, elles les noircissent avec de la suie ; s’ils sont noirs, elles les blanchissent avec du blanc de céruse ; enfin, s’ils sont trop blancs, une mixtion faite exprès efface et détruit cette blancheur. Ont-elles quelque partie du corps ou la peau soit plus blanche et plus fine, c’est celle-là qu’elles ont soin de montrer. Leurs dents sont-elles belles et bien rangées, elles rient sans cesse pour qu’on admire la beauté de leur bouche. Gaies ou tristes, il n’importe, il faut qu’elles rient tout le jour, et afin de n’y point manquer, elles placent entre leurs lèvres une petite branche de myrte qui les tient toujours entr’ouvertes. (Saint Clément d’Alexandrie.) LE FARD ET LA POMMADE. — L’Égypte est le pays de l’antiquité qui a le plus aimé le fart et la pommade. C’est du moins ce qu’il est permis de supposer d’après la quantité énorme de petits ustensiles de toilette qu’on a trouvés dans les tombeaux de l’Égypte. La poudre d’antimoine dont on se servait pour noircir les paupières était fort employée. Le musée de Boulaq renferme un curieux flacon de poudre d’antimoine dont la forme est celle d’un épervier mitré ; la mitre sert de bouchon. Il y en a un autre qui présente la figure monstrueuse du dieu Bès, et la coiffure du dieu sert de goulot. Ce dieu Bès, dont le culte paraît originaire d’Asie, apparaît le plus souvent comme une divinité présidant à la danse, à la musique et aux plaisirs. C’est à ce titre qu’on le voit si souvent figurer sur les petits objets à l’usage des femmes, tels que fioles à parfums, manches de miroir, etc.

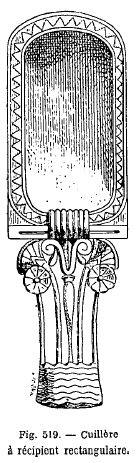

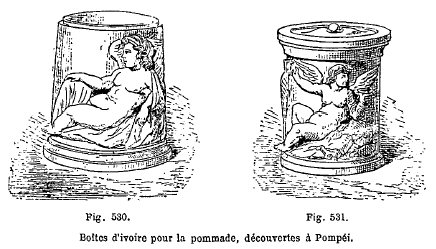

On en a retrouvé un très grand nombre dans les tombeaux égyptiens et le musée du Louvre en possède une riche collection. La forme du récipient est rectangulaire ou ovoïde, et le manche est généralement assez court, mais presque toujours richement décoré (fig. 519). Le plus souvent ce sont des fleurs ou des boutons de lotus, des gerbes de roseaux, ou des plantes ingénieusement agencées, qui forment l’ensemble de cette décoration (fig. 520, 521 et 522). Mais la figure humaine vient aussi quelquefois se mêler aux plantes et aux fleurs, et plusieurs de ces manches constituent de ravissants motifs (fig. 523). Nous en avons au musée égyptien du Louvre plusieurs charmants spécimens : tantôt c’est une Égyptienne portant de gros bouquets ou des oiseaux, tantôt c’est une femme occupée à couper des lotus. Ailleurs, une jeune fille joue du luth au milieu des lotus où les oiseaux se reposent, ou bien une autre jeune fille cette fois semble danser au son de l’instrument dont elle joue (fig. 524 à 527). Quelquefois la figure humaine forme le manche à elle toute seule, et c’est alors qu’on voit l’ingéniosité de l’ouvrier dans l’agencement de ces petits objets. Tantôt c’est un esclave qui porte une cruche sur son épaule, tantôt une gazelle aux pieds liés, tantôt c’est un nageur qui pousse devant lui un oiseau aquatique, dont le ventre ouvert sert de récipient, tandis que les ailes qui s’écartent ou se rapprochent à volonté forment le couvercle (fig. 528 et 529). Le catalogue du musée de Boulaq décrit ainsi un ustensile de ce genre : Un manche de boite à parfum ou de cuillère. II se terminait soit par une sorte de godet en forme de cartouche ou de fleur, soit par un oiseau dont le corps était creux et dont les ailes en s’ouvrant servaient de couvercle. Ce manche représente une femme nue, nageant, les bras étendus devant elle. Sa belle coiffure est relevée en tresse artistement arrangée. Elle a sur l’oreille droite la grosse tresse pendante qui caractérise les princesses. Les Grecs et les Romains ont mis moins de raffinement dans leurs petits pots à pommade, quelques-uns cependant sont assez remarquables. On a découvert à Pompéi une petite fiole en cristal qui gardait encore à l’intérieur des restes de pâte rougeâtre. C’était évidemment un cosmétique destiné à la toilette. Le fard et les pommades se mettaient également dans de petites boites d’ivoire, comme celles qu’on a retrouvées à Pompéi et qui font maintenant partie du musée de Naples (fig. 530-531).

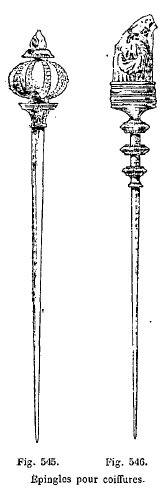

On employait pour le fard différents ingrédients dont les auteurs ont souvent parlé, et dont quelques-uns paraissent assez bizarres. C’est ainsi que pour blanchir la peau on se servait de crocodilée, liniment tiré des excréments du crocodile. On faisait aussi des cosmétiques pour les joues, pour les paupières, etc. Pline raconte que le lait d’ânesse passait pour avoir la propriété d’enlever les rides. Ce fut Poppée, la maîtresse de Néron, qui mit le lait d’ânesse à la mode ; elle s’en faisait même des bains, et pour cela elle avait des troupeaux d’ânesses qui la suivaient dans ses voyages. Les Pères de l’Église s’élevèrent avec leur véhémence ordinaire contre ces usages qu’ils qualifiaient d’impies. Ah ! celles qui doivent scandaliser des yeux chrétiens, je vais le dire, moi, s’écrie saint Jérôme, dans une lettre à Marcella : ce sont celles qui se barbouillent de toutes sortes de fards le visage et les paupières, et qui nous montrent, comme des idoles, des faces de plâtre plus blanches que nature, où, si elles venaient tout à coup à verser une larme, on en verrait le sillon tracé sur leurs joues ; celles à qui les années venues ne peuvent apprendre qu’elles sont vieilles ; qui élèvent sur leur tête un édifice de cheveux empruntés et se refont une jeunesse menteuse par-dessus leurs rides ; qui, toutes tremblantes par l’âge, se redonnent des airs de jeunes filles au milieu de la troupe de leurs petits-enfants ; voilà ce qui doit faire rougir une chrétienne. Cet amour frivole de la parure n’entraîne pas seulement les femmes, dit saint Clément d’Alexandrie, mais les hommes mêmes, tant le luxe a fait parmi nous de progrès affreux et rapides ! Ces vains ornements accusent hautement la corruption de leur cœur. Devenus femmes par leurs mœurs, ils le deviennent par leurs vêtements. Semblables par l’arrangement de leur chevelure à des esclaves ou à des courtisanes, à peine couverts de vêtements légers et transparents,-la bouche pleine de mastic, le corps inondé de parfums, errant tout le jour sur nos places publiques, ils s’y font gloire de leur détestable mollesse. C’est pour eux que nos cités regorgent de ces ouvriers inutiles incessamment occupés à masser, poisser, épiler ces misérables qui ne sont plus d’aucun sexe ; c’est pour eux que s’élèvent ces innombrables boutiques, ouvertes nuit et jour, où les artisans de ce commerce impur, spéculant sur la folie, s’enrichissent rapidement. C’est là que, sans honte d’eux-mêmes, ils s’enduisent de poix et livrent aux mains et aux instruments de mille esclaves les parties les plus secrètes de leur corps, se réjouissant de voir leur peau devenir lisse et douce comme celle des femmes sous l’action violente de la poix. Leur impudence ne peut sans doute aller plus loin ; mais, puisqu’il n’est rien qu’ils ne fassent, il n’est rien que je doive taire. (Saint Clément d’Alexandrie.) LES ÉPINGLES. — L’origine des épingles remonte aux temps préhistoriques : on en trouve dans les plus anciens tombeaux. Avant qu’on sût travailler les métaux, on faisait des épingles ou des aiguilles avec des arêtes de poissons ou le dard des arbustes épineux. Dès que le bronze apparaît, on en fait avec cette matière sans cesser pour cela d’en faire avec de l’ivoire ou des os travaillés. Tous les métaux ont été successivement employés pour la confection des épingles, et on leur a donné de bonne heure les formes les plus variées. Les aiguilles à coudre dont on se servait pour la confection des vêtements étaient fort petites et pointues comme les nôtres, mais leur exiguïté même fait qu’on en a retrouvé fort peu, la rouille les ayant rongées sous l’action du temps. En revanche, on a retrouvé à Pompéi et ailleurs un nombre considérable d’épingles à cheveux : on les reconnaît à ce qu’elles sont en général beaucoup plus grandes que les autres. Ces épingles avaient dans la toilette féminine un rôle extrêmement important. Le musée du Louvre possède une riche collection d’épingles antiques. Leur forme, dit la notice des bijoux, publiée par M. Ch. Clément, leurs dimensions, la matière dont elles se composaient, variaient suivant le rang, l’âge, le costume, les circonstances particulières du moment, le goût ou le caprice de celles qui les portaient, et les dames romaines en possédaient un nombre considérable. L’extrémité supérieure de ces épingles était quelquefois percée d’un trou où se passait le lacet destiné à séparer les cheveux de derrière arrangés en tresses, de ceux de devant, ordinairement frisés et relevés au moyen du fer chaud. D’autres fois, elles servaient à retenir sur le sommet de la tête l’échafaudage plus ou moins élevé de la coiffure ; plus rarement enfin, elles s’attachaient d’avant en arrière, de manière à séparer les cheveux en deux bandeaux semblables. La tête de ces épingles était formée tantôt par un simple bouton de métal estampé ou ciselé, tantôt par un gland, une grenade ou une fleur ; quelquefois par une tête d’animal ou par un buste humain ; souvent par un chapiteau supportant un génie, un amour, une figure quelconque, ou même un groupe complet (fig. 532 à 544). La tige des épingles à cheveux est souvent creuse, et, dans ce cas, elle renfermait des parfums et quelquefois du poison. Suivant Dion Cassius, Cléopâtre se serait donné la mort au moyen du poison qu’elle conservait dans une de ses épingles, et celui que l’on trouva dans les cheveux de Martina, la Brinvilliers du temps de Tibère, était peut-être aussi conservé dans la tige d’une épingle à cheveux.

Ce fut avec une de ces grandes épingles à cheveux que Fulvie, femme de Marc Antoine, perça la langue de Cicéron dont elle tenait sur ses genoux la tête sanglante. Dans la société romaine, l’échafaudage de la chevelure

d’une femme était une grosse affaire, et les épingles étaient de toute

nécessité pour le maintenir. De nombreuses servantes faisaient l’office de

coiffeuses près des dames opulentes qui, si nous en croyons les auteurs

satiriques, ne les traitaient pas toujours avec douceur. Par la faute d’une épingle mal attachée, dit

Martial, une seule boucle de cheveux dérangeait

l’édifice de la coiffure de Lalagé. Pour se venger d’un tel forfait, Lalagé

frappa sa suivante du miroir qui le lui avait révélé, et, lui arrachant les

cheveux, la renversa sous ses coups. Abstiens-toi désormais, Lalagé,

d’ajuster ta funeste chevelure. Qu’aucune des jeunes filles qui te servent ne

mette la main à ta tête insensée. Que la salamandre y laisse des traces de

son venin, ou qu’elle soit dépouillée par le rasoir impitoyable, afin que ton

image devienne digne de ton miroir. Juvénal est encore plus explicite

: ... Pourquoi cette boucle trop haute ? Aussitôt un

nerf de bœuf fait justice de l’attentat commis sur un cheveu. Est-ce la faute

de cette fille si ton nez te déplaît ? Une autre à gauche peigne, démêle sa

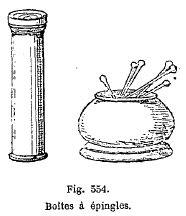

chevelure et la ro Les épingles se mettaient dans des petits étuis comme celui qui est représenté sur la figure 554, ou bien dans une espèce de boîte ronde comme celle que montre la même figure et qui a été découverte à Pompéi. On a également retrouvé dans les tombeaux égyptiens de

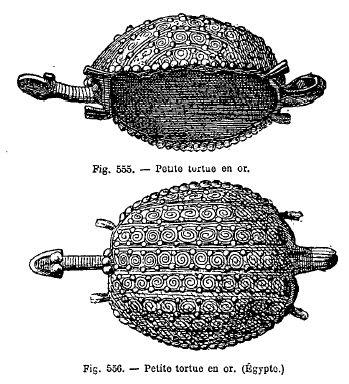

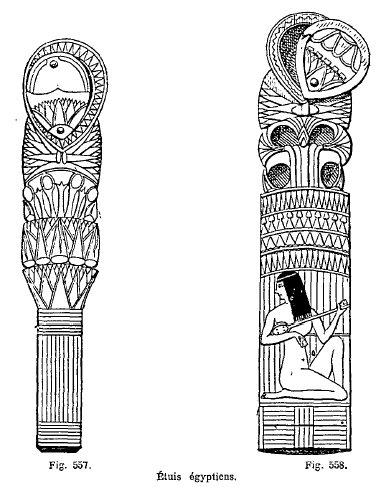

fin On a découvert en Égypte des petites tortues d’or qui se rattachent par leur destination au sujet qui nous occupe (fig. 555, 556). Le musée de Boulaq en possède une en bois, qui a été trouvée dans un tombeau de la onzième dynastie. Les trous pratiqués sur sors dos servaient, suivant le catalogue, à ficher des épingles en bois, dont quelques-unes se terminaient par des tètes de chiens. Les Égyptiens avaient des épingles en bois ou en ivoire, dont les femmes se servaient pour se teindre les cils et les paupières avec du noir d’antimoine. Ces aiguilles avaient la forme de petites massues légèrement arrondies du bout. On les resserrait avec des étuis faits avec ces bois précieux que leur fournissaient à titre de redevances les peuples qu’ils avaient vaincus. Ces étuis sont souvent très chargés d’ornements : il y en a qui affectent la forme d’un chapiteau de colonne (fig. 557) ; quelques-uns aussi sont enrichis de peintures (fig. 558).

LES PEIGNES. — Les Égyptiens se servaient de peignes en bois pourvus d’une double rangée de dents. La partie pleine était décorée d’ornements très variés. On peut voir au musée égyptien du Louvre (salle civile, armoire D), plusieurs peignes fort intéressants : l’un d’eux est orné d’un bouquetin qui met un genou en terre. On a retrouvé aussi dans les tombeaux un certain nombre de peignes avec une ornementation de style asiatique et qui paraissent postérieurs à l’invasion de Cambyse.

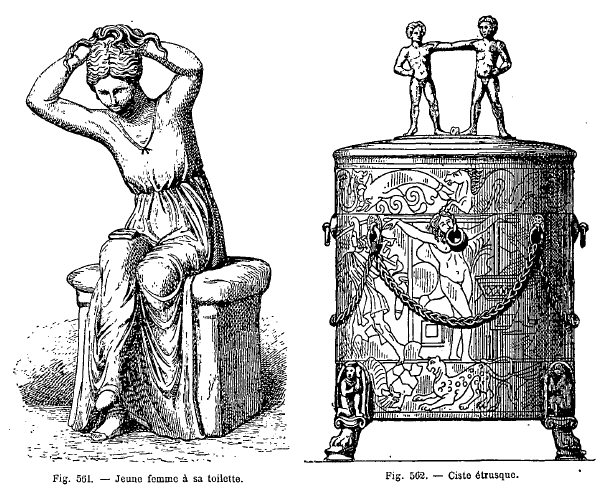

La figure 561 montre une jeune fille à sa toilette d’après une terre cuite antique. C’était encore le temps de la simplicité des mœurs, où une femme croyait pouvoir arranger elle-même sa chevelure. Il n’en fut plus de même sous l’empire romain. Une multitude d’esclaves, de l’un et de l’autre sexe, dit saint Clément d’Alexandrie, se presse autour des femmes pour servir à l’entretien de leur parure et de leur beauté. Il en est qui président à leurs miroirs, d’autres à leurs coiffures, d’autres enfin à leurs peignes et aux tresses de leurs cheveux.

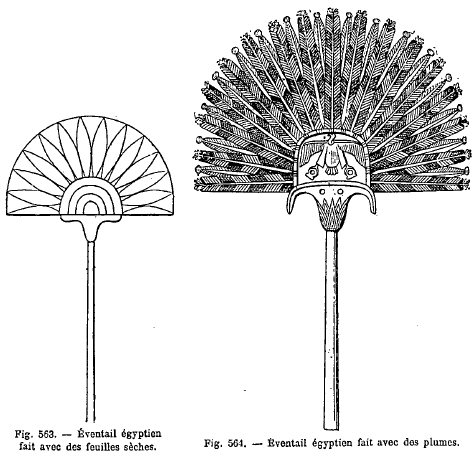

Les peignes, les étuis à épingles, les petites fioles destinées à contenir les pommades et les parfums, se resserraient dans des boites en bronze. Les cistes, auxquelles on a attribué longtemps un usage purement religieux et qu’on croyait avoir été employées uniquement dans les mystères, étaient destinées à contenir divers objets de toilette à l’usage des femmes (fig. 562). Ces soins excessifs donnés à la toilette contrastaient avec l’austérité que les Pères de l’Église prêchaient aux femmes chrétiennes. Notre jeune veuve, dit saint Jérôme dans une lettre à Marcella, passait autrefois de longues heures à sa toilette, et tout le jour cherchait devant son miroir ce qui manquait à sa parure... Autrefois ses esclaves arrangeaient sa chevelure avec art, et mettaient à la torture, sous des mitres de frisure, sa tête innocente ; elle dédaigne aujourd’hui tous ces soins, et sait qu’il suffit à une femme d’être voilée. Pour elle, la plume était une couche trop dure ; elle souffrait à dormir sur les lits somptueux ; maintenant, vigilante pour la prière, la première elle se lève... La robe est de couleur sombre ! elle la salira moins en se prosternant sur la terre nue. La chaussure est commune ! le prix des souliers dorés est donné aux pauvres. Aux ceintures ornées d’or et de pierreries a succédé une simple ceinture de laine blanche, moins pour ceindre sa taille que pour retenir son vêtement. LES ÉVENTAILS. — Aussi loin qu’on veuille remonter dans l’histoire des sociétés antiques, on trouve l’usage des éventails. Mais ces éventails n’étaient pas tout à fait conformés comme les nôtres. Ils no se fermaient pas et les dames ne les tenaient pas à la main : c’est toujours une servante qui est chargée d’agiter l’air autour du visage de leur maîtresse. Chéréa dit à Antiphon dans l’Eunuque de Térence : .... On vient prendre la jeune fille pour la conduire au bain. Elle y va, se baigne et revient ; après quoi elles (les servantes) la mettent au lit. Je me tiens debout, attendant les ordres qu’elles pourront me donner. Une d’elles s’approche : Çà, Dorus, me dit-elle, prends cet éventail, et rafraîchis l’air autour d’elle, en faisant comme ceci, pendant que nous nous baignerons. Lorsque nous aurons fini, tu pourras te mettre dans le bain à ton tour, si le cœur t’en dit. Ovide nous apprend que l’art de manier l’éventail était un des moyens de séduction des galants de Rome. Il constate que l’on a souvent obtenu les bonnes grâces des dames pour les avoir doucement rafraîchies à l’aide de l’éventail. Nous voyous, dans une scène de gynécée que reproduit la figure 132, une jeune fille entrain d’éventer sa maîtresse. Aussi l’éventail est presque toujours pourvu d’un long manche qui permettait à la personne chargée de porter l’éventail de se tenir à une certaine distance de celle à qui elle voulait donner de l’air et de la fraîcheur. Ce caractère est particulièrement remarquable dans l’ancienne Égypte. Nous reproduisons les deux types d’éventails qui se rencontrent le plus communément dans ce pays. Celui que montre la figure 563 est fait avec des feuilles sèches. On remarquera que le flabellum qu’on portait comme insigne royal autour des Pharaons (tome 1, fig. 41 et 42), n’est pas autre chose qu’un éventail de ce genre placé sur une tige extrêmement élevée.

La figure 564 montre un éventail fait de plumes d’oiseau placées sur une tige de bois en forme de lotus.

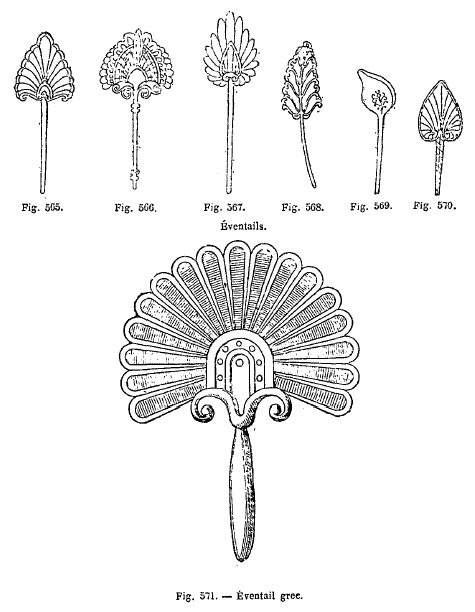

Cet éventail paraît avoir servi de type à ceux qui ont été adoptés plus tard par les Grecs. La disposition des plumes ou des feuilles desséchées dont on se servait pour faire les éventails est presque toujours la même ; elles partent d’un centre commun autour duquel elles rayonnent (fig. 565, 566 et 567). D’autres fois, l’éventail affecte plus directement la forme d’une feuille unique (fig. 568, 569, 570). Les peintures de vases, sur lesquelles les représentations d’éventails sont extrêmement fréquentes, montrent de très nombreuses variantes des types que nous avons donnés, mais ils sont toujours composés d’un manche et d’une partie plate, et ressemblent assez à ceux dont les Japonais se servent encore aujourd’hui. |

Quelquefois

c’est un petit animal ou une main qui forme la tête de l’épingle

Quelquefois

c’est un petit animal ou une main qui forme la tête de l’épingle

es aiguilles de bronze : elles sont assez longues et percées à leur

extrémité de trous imperceptibles. Les aiguilles de tête sont souvent ornées

d’un singe assis ; le petit prisonnier nègre dont les mains sont passées dans

des menottes était aussi un ornement assez fréquemment usité.

es aiguilles de bronze : elles sont assez longues et percées à leur

extrémité de trous imperceptibles. Les aiguilles de tête sont souvent ornées

d’un singe assis ; le petit prisonnier nègre dont les mains sont passées dans

des menottes était aussi un ornement assez fréquemment usité.

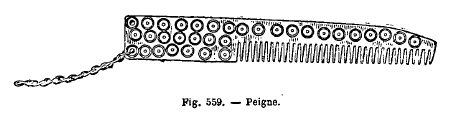

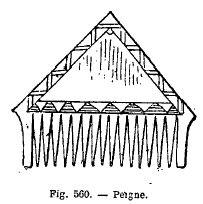

Les

peignes dont se servaient les Romains étaient généralement formés de deux

rangées de petites dents serrées et ne différaient guère de ceux qu’on

emploie aujourd’hui. On se servait aussi de démêloirs, dont la figure 559

nous montre un spécimen. Enfin les femmes se mettaient quelquefois dans les

cheveux des peignes concaves, comme ceux avec lesquels elles retiennent

aujourd’hui leurs nattes, mais en général l’usage des épingles était beaucoup

plus fréquent que celui des peignes pour maintenir les cheveux.

Les

peignes dont se servaient les Romains étaient généralement formés de deux

rangées de petites dents serrées et ne différaient guère de ceux qu’on

emploie aujourd’hui. On se servait aussi de démêloirs, dont la figure 559

nous montre un spécimen. Enfin les femmes se mettaient quelquefois dans les

cheveux des peignes concaves, comme ceux avec lesquels elles retiennent

aujourd’hui leurs nattes, mais en général l’usage des épingles était beaucoup

plus fréquent que celui des peignes pour maintenir les cheveux.