LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME PREMIER — LES PEUPLES DE L’ANTIQUITÉ

L’ASIE — V. - LA SYRIE ET LA PHÉNICIE

|

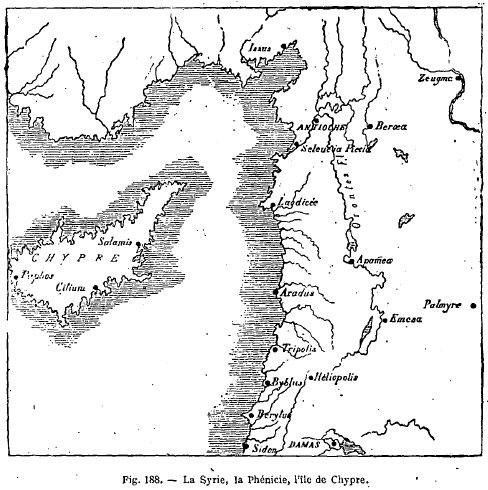

APERÇU GÉOGRAPHIQUE. - LA SYRIE PROPRE. - LA PHÉNICIE. - LES MONUMENTS FUNÈBRES.- LES VILLES PHÉNICIENNES. - L’ÎLE DE CHYPRE. APERÇU GÉOGRAPHIQUE. — La Syrie est une contrée de l’Asie, située au nord de la Palestine et de l’Arabie ; elle s’étend entre l’Euphrate et la mer Méditerranée. On peut difficilement fixer les divisions politiques de cette contrée parce qu’elles ont beaucoup varié ; néanmoins, on v distingue aisément deux parties inégales qui sont la Syrie propre et la Phénicie. Celle-ci n’est qu’une langue de terre prolongée le long des côtes méridionales et limitrophe de la Palestine. La Syrie est coupée par deux chaînes, de montagnes parallèles, le Liban et l’anti-Liban : la contrée comprise entre ces deux chaînes était connue sous le nom de Syrie creuse. Un seul fleuve, l’Oronte, coule en Syrie, nais le pays est en outre arrosé par un nombre considérable de petites rivières (fig. 188).

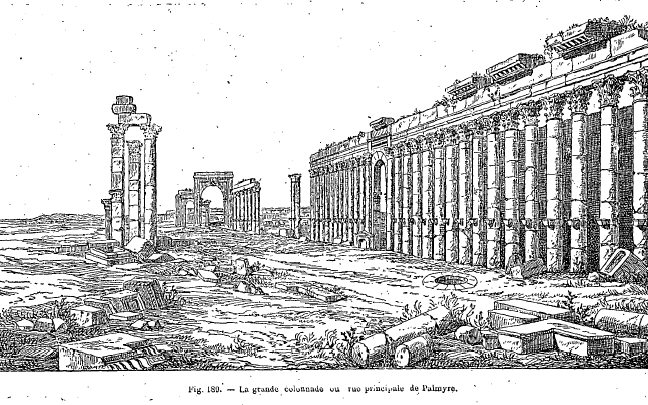

La Syrie portait chez les Hébreux le nom d’Aram. Dans l’origine, elle était gouvernée par ses propres lois, mais la richesse du pays attira la convoitise des nations voisines et la Syrie passa successivement sous la domination des Assyriens, des Perses, des, Macédoniens et des Romains. L’époque la plus brillante de son histoire est celle où les princes qui se partagèrent l’empire d’Alexandre la gouvernèrent sous le nom de Séleucides : Séleucus Nicator fut le fondateur de cette dynastie. Le royaume de Syrie comprenait alors la presque totalité des provinces qui avaient été conquises en Asie par Alexandre. La haute antiquité a laissé bien peu de traces eu Syrie, et à part les tombeaux phéniciens, qui ne brillent généralement pas par le côté décoratif, tous les monuments qu’on trouve dans la contrée appartiennent à l’époque romaine. En général, dit M. Renan, la lutte du citadin et du nomade (du Syrien et du Phénicien, d’une part, de l’Arabe de l’autre) est la clef de toute l’histoire de Syrie. Sous les Romains, le nomade est dompté ; Palmyre, le Hauran arrivent à une civilisation complète ; la Syrie cultivée est double en surface de ce qu’elle est aujourd’hui ; les routes sont entretenues et sûres. Avec le triomphe de l’Islam, commence la barbarie. La barbarie en ce pays est toujours le triomphe du Bédouin, de l’homme qui a peu de besoins, qui n’estime pas l’industrie, qui se passe de véhicules. La Syrie ancienne comprend la Syrie propre et la Phénicie. Mais nous joindrons à ce chapitre la description de file de Chypre, dont la population est d’origine phénicienne et dont toutes les traditions se rattachent à la même contrée. LA SYRIE PROPRE. — L’Euphrate, qui séparait la Syrie de la Mésopotamie, arrosait quelques villes syriennes. Parmi ces villes, il faut citer Samosate, la patrie de Lucien, Zeugma et Thapsaque, où était un grand pont sur le fleuve : c’était le passage le plus fréquenté pour se rendre en Mésopotamie. En se rapprochant de la mer Méditerranée, on trouvait l’ancienne Béroé (aujourd’hui Alep) ; cette ville n’a laissé aucune ruine. Mais il n’en est pas de même d’une autre ville, située beaucoup plus au sud et dans une position complètement isolée. Perdue dans l’immensité des déserts de sable, à une distance égale de l’Euphrate et du Liban, Palmyre couvre de ses ruines immenses une vaste étendue de terrain. Cette ville, qui fut fondée par Salomon, prit d’abord le nom de Tadmor. Sa situation en fit l’entrepôt naturel des marchandises qui venaient de l’Inde et de la Perse pour se répandre dans l’Asie Mineure et la Phénicie. Mais c’était une station commerciale sans aucune importance politique, et, pendant mille ans, il n’en est même pas fait mention dans l’histoire. Elle fut annexée à l’empire romain sous Hadrien, tout en conservant son autonomie, et ce fut à ce moment qu’elle commença à se couvrir des splendides constructions dont nous voyons aujourd’hui les restes. Zénobie, reine de Palmyre, avant pris le titre de reine d’Orient et porté les armes contre les Romains, ceux-ci s’emparèrent de la ville qu’ils détruisirent. À partir de ce moment, Palmyre n’exista plus qu’à l’état de souvenir et ce souvenir même ne tarda pas à s’effacer. L’emplacement de cette ville demeura complètement inconnu jusqu’en 1691. A cette époque, des négociants d’Alep, ayant entendu parler aux Arabes des grandes ruines qui existaient de ce côté, eurent la curiosité de les aller visiter. La description qu’ils donnèrent ne trouva d’abord que des incrédules, car on comprenait difficilement comment une ville aussi importante pouvait se trouver isolée au milieu des déserts ; il fallut pourtant se rendre à l’évidence, et, depuis ce temps, les descriptions et les dessins de Palmyre se sont tellement multipliés que l’antique cité est aujourd’hui très connue et visitée par de nombreux voyageurs. Ce qui rend les ruines de Palmyre extrêmement intéressantes, c’est que cette ville, ayant été détruite d’un seul coup et ne s’étant jamais relevée, n’a subi aucune modification ; en sorte que, par la conformation de d’ensemble aussi bien que par les détails, elle nous donne exactement l’idée de la physionomie que présentait une grande cité sous l’époque romaine. A en juger par les débris de son enceinte, Palmyre devait présenter la forme d’un ovale irrégulier, dont le diamètre était coupé- dans sa longueur par une rue, à laquelle les voyageurs ont donné le nom de Grande-Colonnade, et qui s’ouvrait par un arc de triomphe. Elle s’étendait, dit le Guide en Orient, sur une longueur de 1.200 mètres et avait quatre rangées de colonnes. Ces colonnes, au nombre d’environ 1.500, étaient d’ordre corinthien ; elles avaient 18 mètres de hauteur en comptant la base et le chapiteau. Aujourd’hui, il n’y en a guère plus de cent cinquante debout. Vers le milieu de cette splendide promenade et jusqu’au centre de la ville, la colonnade fait un coude ; on remarque en cet endroit quatre piliers qui semblent indiquer que la colonnade était coupée par une rue transversale. Au sud on remarque des colonnes disposées en forme de cirque. Notre figure 189 montre la grande colonnade, et peut ainsi donner l’idée de la rue principale de cette magnifique cité.

Au milieu des débris de toute espèce dont la plaine est jonchée, quelques monuments sont restés debout. Le plus important est le Temple du Soleil : il est placé au milieu d’une cour carrée, dont une triple porte, précédée d’un portique, formait l’accès. La cour, dont chacune des faces mesure 245 mètres, était entourée d’une double colonnade ; une centaine de colonnes dont quelques-unes ont conservé leurs architraves sont encore debout. Ce temple était d’ordre ionique. On trouve dans la plaine plusieurs autres temples, dont les ruines sont moins bien conservées que celles du temple du Soleil. On y voit aussi un grand nombre de tombeaux qui, la plupart du temps, affectent la forme dune tour. Comme ils sont d’ailleurs assez semblables, il suffira d’en décrire un pour avoir une idée des autres. Ce tombeau, dit le Guide en Orient, en parlant de l’un d’eux, a la forme d’une tour carrée haute d’environ 25 mètres et divisée en quatre étages ou chambres sépulcrales superposées. On pénètre dans la chambre intérieure par une porte richement sculptée et surmontée d’une fenêtre en plein cintre. Cette chambre a environ 6 mètres de haut sur 8 mètres de long et 5 de large. Elle est ornée de pilastres, entre lesquels se trouvent des fours à cercueils, et d’un enfoncement circulaire garni de cinq bustes. Le plafond, formé de grosses pierres, est sculpté en panneaux et peint ; on y remarque des fleurs et des bustes se détachant sur un fond bleu ; près de la porte se trouve un escalier conduisant aux chambres supérieures, qui sont la répétition de celles que nous venons de décrire. Au-dessous de l’escalier, on voit cinq bustes sur deux rangées ; au-dessous de ces bustes et de ceux de l’enfoncement circulaire, on distingue encore des inscriptions en langue palmyrène. Il est très probable que les Palmyriens embaumaient leurs morts. On trouve en effet dans les tombes des débris de bandelettes de momies. Si, maintenant, nous quittons les déserts pour nous rapprocher de la Méditerranée, nous trouvons vers le nord et sur les bords de l’Oronte la célèbre ville d’Antioche ; c’est aujourd’hui une bourgade assez misérable, mais c’était autrefois une des plus riches cités du monde. Antioche était formée par la réunion de quatre villes séparées par des murailles particulières, mais réunies ensemble dans une vaste enceinte. L’architecte Xénaüs construisit les deux premières sur la rive méridionale de l’Oronte, par ordre de Séleucus Ier. Séleucus II et Antiochus III en élevèrent une autre dans une île du fleuve. Celle-ci, qui devait être la résidence du roi, fut ornée d’un immense palais avec doubles galeries. Les rues, décorées de colonnes, se coupaient à angle droit sur un plan grandiose et régulier.

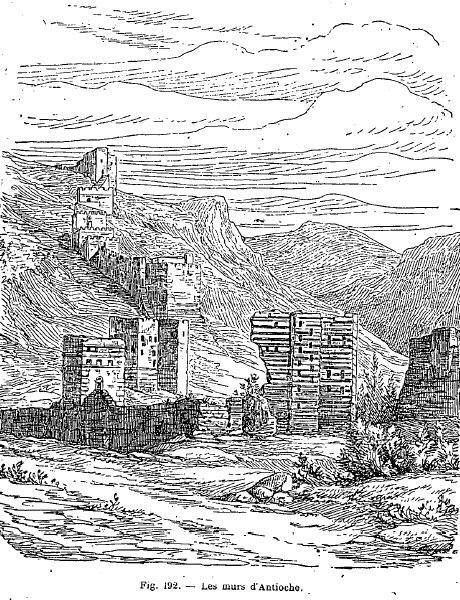

Il ne reste pas de trace des anciens monuments d’Antioche. La ville a été détruite de fond en comble par un tremblement de terre qui eut lieu sous Trajan, et fit périr, dit-on, deux cent soixante mille personnes. L’empereur, qui s’y trouvait, courut les plus grands dangers. La ville se rebâtit pourtant et retrouva son ancienne opulence. En 268, Sapor s’en empara pendant que les habitants étaient au théâtre. L’histoire de cette ville, célèbre par sa mollesse et ses mœurs voluptueuses, n’offre qu’une longue suite de massacres et de calamités de toutes sortes : un nouveau tremblement de terre survenu sous Justinien, en 583, la renversa de nouveau si complètement que les habitants qui survécurent ne pouvaient retrouver l’emplacement de leurs maisons. Antioche a joué un très grand rôle dans les commencements du christianisme : de 252 à 380, il y a été tenu dix conciles. Les empereurs chrétiens l’ont embellie de magnifiques églises qui n’ont pas plus subsisté que les monuments païens. De ses splendeurs d’autrefois, Antioche n’a conservé que les solides murailles qui la protégeaient. Ces fortifications, dit le Guide en Orient, sont un des plus beaux spécimens de la perfection à laquelle les Romains étaient parvenus dans ce genre de travail. Elles se composent d’une muraille qui, dans certains endroits, n’a pas moins de 70 pieds de hauteur, entourée d’un fossé et flanquée de cent trente tours, dont plus de cinquante subsistent encore. Ces tours, les unes carrées, les autres rondes, font une saillie de 10 mètres environ de chaque côté du mur. Quelques-unes des portes de la ville subsistent encore. Notre figure 192, ci-dessous, montre l’aspect des anciennes murailles d’Antioche.

Antioche était bâtie au bord de l’Oronte. A l’embouchure de cette rivière était Séleucie, qui servait de port à Antioche. Cette ville avait été fondée par Séleucus Nicator qui y fut enterré. Il y reste quelques vestiges d’antiquités.

Apamée fut fondée ou au moins agrandie par Séleucus Nicator, qui’ en fit une sorte d’entrepôt de la vallée de l’Oronte, où l’on gardait ses éléphants et ses chevaux. De vastes ruines, dit le Guide en Orient, couvrent un plateau élevé de 100 mètres au-dessus de l’Oronte. On y voit les restes d’une enceinte presque détruite ; la rue principale de la ville, longue d’environ 4.500 mètres, est bordée de chaque côté d’une colonnade corinthienne, dont les débris couchés à terre présentent cependant un bon état de conservation. Les fûts offrent une grande variété : les uns sont pleins, les autres cannelés, les autres ciselés en spirale : le tout, avec l’entablement et le piédestal, mesurait environ 10 mètres de hauteur. De distance en distance, la colonnade formait une petite cour rectangulaire. On retrouve, vers le milieu de cette avenue, une statue de Bacchus assez remarquable. Des deux côtés, on observe les emplacements de grands bâtiments ruinés et des rues qui coupaient la première perpendiculairement.

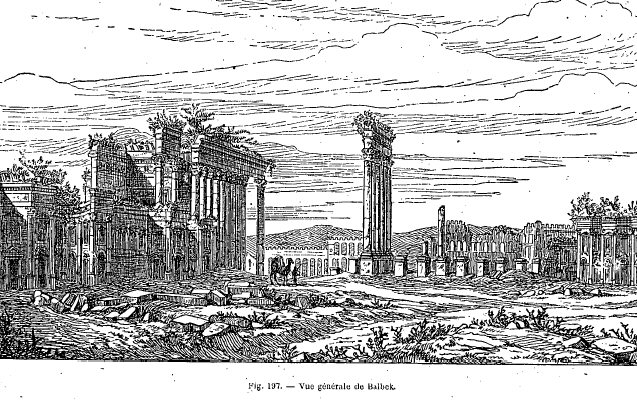

Damas, qui dans l’antiquité était après Antioche la première ville de la Syrie, et qui de nos jours est encore une ville florissante, est citée dans la Bible comme existant déjà au temps d’Abraham. Elle était même, sous les rois de Juda, considérée comme la capitale de la Syrie, dont les souverains sont qualifiés de rois de Damas par les prophètes. Un arc de triomphé est le seul monument qui subsiste aujourd’hui de l’ancienne cité les débris des constructions anciennes ont été, comme en maints autres lieux, employés à élever la ville moderne. Balbek ou Héliopolis, la ville du Soleil, est une des villes de l’antiquité qui ont conservé les ruines les plus imposantes. On ignore l’époque de sa fondation, qu’une tradition locale attribue naturellement à Salomon. Sa position entre Tyr et Palmyre en avait fait un entrepôt commercial important, et la magnificence de ses monuments atteste assez sa grandeur passée. Les principaux édifices sont contenus dans une antique enceinte formée de hautes murailles. Lamartine, dans son Voyage en Orient, dépeint ainsi ses impressions à son arrivée à Balbek L’acropole, ou la colline artificielle qui porte tous les grands monuments d’Héliopolis, nous apparaissait çà, et là, entre les rameaux et au-dessus de la tête cl es grands arbres ; enfin nous la découvrîmes en entier, et toute la caravane s’arrêta, comme par un instinct électrique. Aucune plume, aucun pinceau, ne pourraient décrire l’impression que ce seul regard donne à l’œil et à l’âme. Sous nos pas, dans le lit du torrent, au milieu des champs, autour de tous les troncs d’arbres, des blocs de granit rouge ou gris, de porphyre sanguin, de marbre blanc, de pierre jaune aussi éclatante que le marbre de Paros ; tronçons de colonnes, chapiteaux ciselés, architraves, volutes, corniches, entablements ; piédestaux ; membres épars et qui semblent palpitants des statues tombées la face contre terre ; tout cela confus, groupé en monceaux, disséminé et ruisselant de toutes parts, comme les laves d’un volcan qui vomirait les débris d’un grand empire ; à peine un sentier pour se glisser à travers ces balayures des arts qui couvrent toute la terre. L’enceinte de la ville peut se rattacher à plusieurs époques, et il y en a une partie extrêmement ancienne. Ce qui frappe tout d’abord, dit le Guide en Orient, c’est la muraille cyclopéenne ou phénicienne, composée de blocs énormes. On en compte trois principaux, monstres auprès desquels les autres ne sont rien. Ils mesurent environ 20 mètres de long sur 4 ou 5 de haut, et autant d’épaisseur. Ils occupent la base de la muraille et supportent six autres blocs de moindres dimensions. Au-dessus, la muraille est évidemment d’une époque postérieure et formée de fragments rapportés : bases de colonnes, morceaux de frises, mais le tout en pierres qui paraîtraient de grandes dimensions, si elles n’étaient à côté des monolithes de la base. Malgré l’antiquité de cette enceinte, les monuments intérieurs, dont les ruines sont encore debout, appartiennent tous à l’époque romaine. A l’entrée de la ville on trouve d’abord des propylées, puis on arrive au grand temple du Soleil dont il ne reste plus que les substructions et six colonnes immenses. La longueur du temple était de 89 mètres sur 48 de large ; il comptait dix colonnes de front et dix-neuf sûr chacun des côtés (fig. 197).

Le temple de Jupiter

domine l’enceinte de toute sa hauteur. La façade

latérale sud, la première qu’on aperçoive en entrant, est celle qui a le plus

souffert. Il ne reste plus que quatre colonnes du péristyle ; les autres ont

été renversées, et l’on admire leurs débris gigantesques au fond du fossé. On

observera les bases massives des colonnes enroulées et les murs de la cella,

remarquable par la puissance et la régularité de sa construction, ainsi que

par la belle frise sculptée qui occupe la galerie supérieure... Quand on pénètre par l’angle sud-ouest, en escaladant

d’énormes débris de colonnes, de frises et de corniches, on se trouve sur la

façade ouest du temple, c’est-à-dire sur la face postérieure de la cella.

Cette façade n’a gardé que deux colonnes entières debout, supportant une

belle frise et trois tronçons obliques et ébranlés. La façade nord est la

mieux conservée : elle présente encore neuf colonnes debout, non cannelées,

à, chapiteaux corinthiens, supportant une frise et une corniche de la plus

grande richesse. Le plafond qui reliait la colonnade à la cella est encore

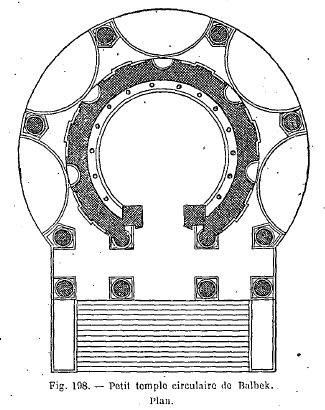

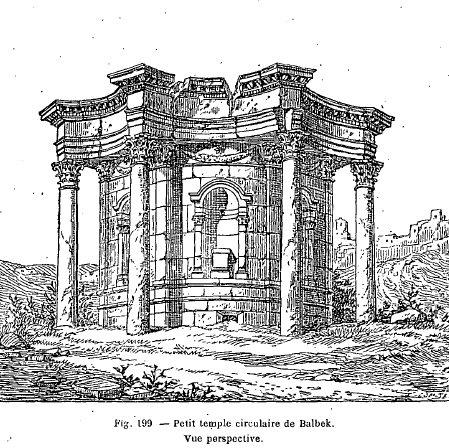

presque entièrement conservé ; il est admirableme Outre ces grands édifices, on voit à Balbek un petit temple circulaire d’une grande élégance et dont certaines parties sont remarquables par leur conservation. Extérieurement, la cella présente des niches de style corinthien, formées d’une voûte cintrée soutenue par deux pilastres à palme : il reste trois de ces niches. Dans l’une on a sculpté un aigle, dans les autres des espèces de coquilles. Les niches sont séparées l’une de l’autre par un pilastre corinthien qui répond à une des colonnes du péristyle. Au-dessus des niches règne une frise représentant des guirlandes sculptées, puis la corniche très riche qui relie les colonnes du péristyle. Cette corniche ne forme pas une bande circulaire, comme aux temples de Vesta et de la Sibylle à Rome et à Tivoli, mais elle formé des arcs de cercle rentrant avec une colonne à chaque brisure (fig. 198 et 199). Enfin, il ne faut pas quitter Balbek sans signaler les tombeaux et les fragments de tout genre, qui font de cette ruine un des restes les plus fameux de l’antiquité.

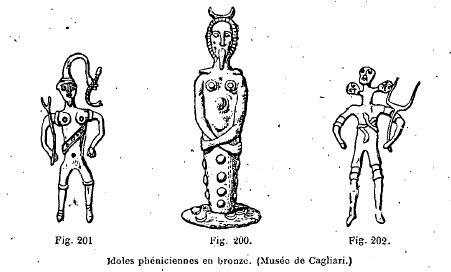

LA PHÉNICIE. — La Phénicie, située au sud de la Syrie propre et près de la Palestine, n’est qu’une petite langue de terre étroite, qui s’étend le long de la mer. Cette contrée a eu dans l’histoire ancienne une importance énorme par son industrie, son commerce, et l’immense richesse de ses villes et de ses nombreuses colonies. Les Phéniciens sont les plus anciens navigateurs. Ils construisaient leurs vaisseaux avec les cèdres et les sapins qu’ils allaient tailler dans le mont Liban, et avant tous les autres peuples de l’antiquité, ils osèrent affronter les mers. Ils formèrent promptement des établissements fixes dans les petites îles, dont aucun peuple ne pouvait leur disputer la possession, et de simples comptoirs, de commerce sur les côtes populeuses, où ils n’auraient pu sans danger posséder des territoires toujours exposés aux coups des indigènes venus de l’intérieur. Les colonies phéniciennes demeuraient en général dans des rapports assez intimes avec la métropole ; mais, dans la partie orientale de la Méditerranée, elles furent peu à peu remplacées par des établissements grecs. Les principales étaient dans l’île de Chypre, fameuse par ses bois de construction, ses vins et ses huiles, et dans la Crète, où on exploitait des mines d’or. L’Espagne, alors si riche en mines d’argent qu’elle était comme le Pérou de l’antiquité, la Sicile et l’Italie avaient reçu des colonies phéniciennes : aucune n’égala en importance Carthage et les établissements de la côte d’Afrique. Navigateurs intrépides, les Phéniciens allaient chercher l’étain dans les îles Cassitérides (îles Britanniques) et l’ambre dans la Baltique. Les Phéniciens étaient industrieux en même temps que commerçants et échangeaient partout le produit de leur travail contre les matières premières. Ils surent très anciennement travailler les métaux, et des Savants modernes ont émis l’hypothèse, que l’époque appelée âge de bronze pourrait bien répondre au temps où les produits métallurgiques des Phéniciens étaient exportés partout. Ils poussèrent aussi très loin l’art de la verrerie ; enfin, leurs tissus étaient l’objet d’une immense exportation à cause des belles teintures de pourpre, fabriquées à Tyr et à Sidon et si recherchées dans toute l’antiquité. Si l’industrie était florissante en Phénicie, on n’en saurait dire autant des beaux-arts. Il est difficile de savoir si ces peuples ont été sculpteurs, dans le sens que nous attachons à ce mot ; on n’a retrouvé aucune statue phénicienne ; la barbarie et la grossièreté de leurs petites statuettes d’idoles accusent une absence complète de sentiment plastique. On comprend même difficilement que les grands prêtres et les prophètes de Juda aient eu tarit de peine à empêcher-la population juive de porter ses hommages à des divinités aussi peu séduisantes que celles-là, et l’on est tenté d’approuver la loi religieuse qui leur défendait d’en faire de semblables. On peut d’ailleurs s’en faire une idée par les statuettes en bronze, que nous reproduisons ci-contre et dont les modèles sont au musée de Cagliari. Elles ont été trouvées sur les côtes de l’île de Sardaigne, très anciennement colonisée par les Phéniciens. La figure 200 représente la déesse Astarté : elle a la langue, pendante et la tête surmontée du croissant de la lune, ou de cornes affectant cette forme. Son corps, en forme de gaine, est couvert de mamelles, et le croissant de la lune reparaît à sa base. Cette figuré présente une certaine analogie avec la Diane d’Éphèse, mais sous une forme beaucoup plus grossière.

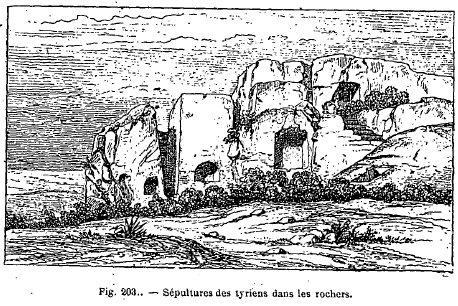

Le dieu Baal est représenté sur notre figure 201 : Baal était la grande divinité des Phéniciens, et les Juifs le regardaient comme le mauvais principe et le grand ennemi de Jéhova. Cette horrible divinité a la forme d’un monstre barbu, dont la coiffure se termine par une trompe qui tient un serpent ou un poisson ; son corps est pourvu de mamelles féminines, et il tient une espèce de sceptre dans une main et un œuf dans l’autre. Enfin ; sur la figure 202, on voit la grande triade phénicienne, composée de Baal, Melkart et Astarté : pour exprimer l’idée d’une divinité triple et une tout à la fois, les Phéniciens ont fait un monstre à trois têtes, dont le corps, vêtu de trois tuniques, est serré dans une ceinture formée de trois serpents, et qui tient à la main une énorme fourche. Les statuettes phéniciennes qu’on a retrouvées diffèrent entre elles par les attributs, mais elles présentent toutes le même caractère de barbarie, lequel contraste singulièrement avec les productions égyptiennes de la même époque. Le titre le plus sérieux des Phéniciens à notre reconnaissance est peut-être l’invention de l’alphabet. Les Assyriens, dit M. Maspero, s’étaient arrêtés au syllabisme, les Égyptiens avaient trouvé le caractère alphabétique sans pouvoir se débarrasser des syllabes et des idéogrammes, des homophones et des polyphones : les Phéniciens inventèrent l’alphabet proprement dit... M. de Rougé a prouvé qu’au temps où les Pasteurs régnaient en Égypte les Cananéens avaient choisi, parmi les formes de l’écriture cursive, un certain nombre de caractères répondant aux articulations fondamentales de leur langue. Ce sont les Phéniciens qui ont enseigné aux Grecs à se servir de l’alphabet, et cependant, fait bien curieux à noter ; non seulement les Phéniciens ne nous ont pas laissé de livres, mais encore il n’y a pas de peuples dont on ait moins d’inscriptions. Une des causes qui contribua à cette rareté, dit M. Renan, fut l’habitude de faire des inscriptions sur des plaques de métal. Les cadres où étaient placées ces inscriptions et les traces des moyens de fixation se voient encore sur beaucoup de monuments. On sait que les inscriptions sur plaques de métal se conservent en beaucoup moins grand nombre que les inscriptions sur pierre, le métal ayant plus de valeur et étant plus facilement transportable que la pierre. LES MONUMENTS FUNÈBRES. — Les seuls monuments qu’on trouve dans l’ancienne Phénicie sont des tombeaux. Les plus anciens paraissent être des excavations naturelles ou creusées artificiellement dans le rocher (fig. 203). La disposition la plus ordinaire de ces caveaux offre une ou plusieurs chambres, dans les parois desquelles s’ouvrent des espèces de niches où l’on plaçait les cadavres, enfermés dans leurs cercueils. Ces tombeaux servaient presque toujours à toute une famille.

Les caveaux, dit M. Renan, sont de styles fort divers ; on peut les ranger en trois classes : 1° caveaux rectangulaires, s’ouvrant à la surface du sol par un puits, de 3 ou 4 mètres de long sur 1 ou 2 mètres de large. Au bas des deux petites faces de ce puits s’ouvrent deux portes rectangulaires aussi, de la même largeur que la petite face, donnant entrée à deux chambres encore rectangulaires dans toutes leurs dimensions, où étaient les sarcophages ; 2° caveaux en voûte, offrant des nichés latérales pour les sarcophages, et dans le haut ces soupiraux ronds, creusés à. la tarière, qui nous ont tant préoccupés à Djebel ; 3° caveaux, peints et décorés selon le goût de l’époque romaine, avec des inscriptions grecques.

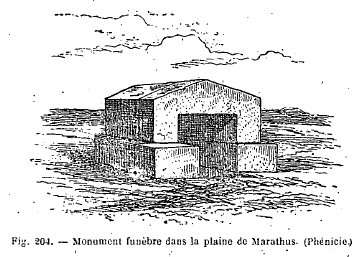

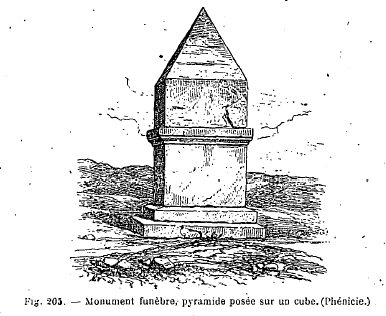

On trouve aussi en Phénicie (fig. 204) un certain nombre de tombeaux, dont la date est peut-être moins ancienne et qui sont de véritables monuments en pierre, abritant un caveau. Un autre mausolée (fig. 205) présente la forme l’un cube, surmonté d’une pyramide. Nous nous sommes servis, pour ces gravures, des savantes restaurations, de M. Thobois, l’architecte qui a accompagné M. Renan, en Phénicie.

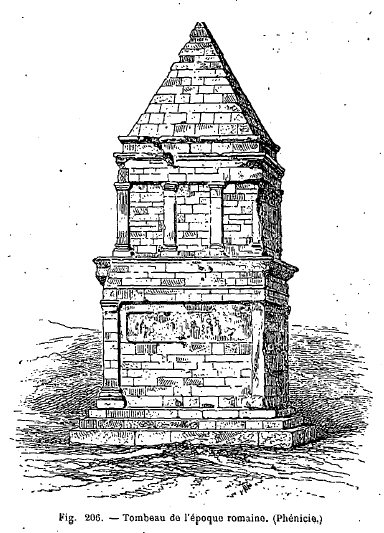

Ce qui n’est pas moins curieux que le tombeau dont nous venons de parler, c’est l’imitation qui en a été faite, pendant la domination romaine, dans un autre monument (fig. 206). On peut conclure de là que les usages funéraires des Phéniciens étaient bien enracinés dans la contrée, puisque, même sous les Romains, les tombeaux ont quelquefois conservé la forme qu’ils avaient anciennement.

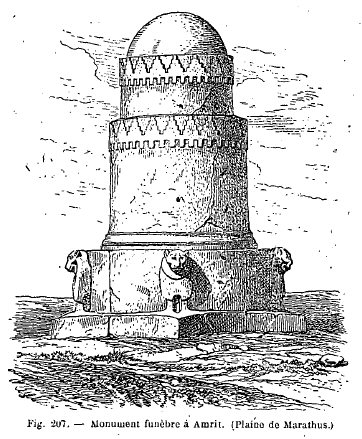

Cette forme pourtant n’était pas toujours la même, et le type du cylindre se substitue parfois à celui de la pyramide. C’est ce qu’on voit aux environs d’Aradus, où M. Renan a signalé plusieurs tombeaux particulièrement intéressants. L’un d’eux, dit le savant orientaliste, est un vrai chef-d’œuvre de proportion, d’élégance et de majesté.

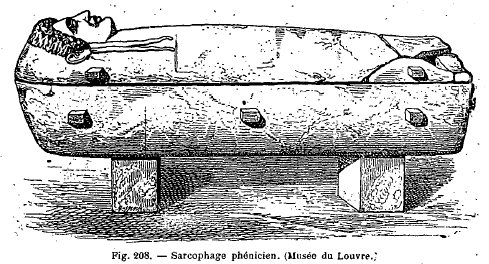

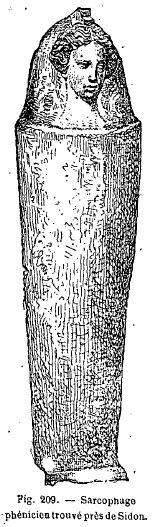

Nous donnons ci-dessous (fig. 207) une vue d’ensemble de ce monument dont les parties manquantes ont été restituées par M. Thobois. La forme adoptée pour les sarcophages n’est pas moins curieuse. Elle présente souvent une singulière analogie avec certains monuments égyptiens, comme on peut le voir sur la figure 209, qui montre un sarcophage trouvé près de Sidon. Ces sarcophages ont la forme d’une gaine ou même d’une véritable momie, mais le travail de la plupart d’entre eux trahit un ciseau grec. C’est ce dont il n’est pas possible de douter en voyant le beau sarcophage du Louvre ; trouvé près de Tripoli, et que nous avons reproduit ci-avant sur notre figure 208.

LES VILLES PHÉNICIENNES. — Sidon, ancienne capitale de la Phénicie, était située au bord de la mer. Cette ville fut fondée, suivant Moïse, par Sidon, fils de Chanaan, qui lui donna son nom. Les habitants se rendirent fameux de bonne heure par leur industrie et leur habileté dans le travail des métaux. A propos des jeux funèbres qui furent célébrés en l’honneur des mânes de Patrocle, Homère dit : Le premier prix était un vase d’argent admirablement travaillé ; il tenait six mesures et était d’une beauté si parfaite qu’il n’y en avait point sur la terre qui pût l’égaler. C’était un ouvrage des Sidoniens, les plus habiles ouvriers du monde dans l’art de graver et de ciseler ; il avait été apporté sur les vaisseaux phéniciens qui, étant abordés à Lemnos, en avaient fait don au roi Thoas... Achille voulut honorer d’un si beau présent la mémoire de son ami... Pline signale Iras fabriques de verre des Sidoniens qui étaient fameuses dans l’antiquité.

La ville de Tyr, dit Strabon, le dispute à Sidon en grandeur, en célébrité, en ancienneté, ainsi que l’attestent de nombreuses traditions mythologiques ; car si, d’un côté, les poètes ont répandu davantage le nom de Sidon (en effet, Homère ne parle pas de Tyr), de l’autre, la fondation de ses colonies, tant en Libye qu’en Ibérie, jusqu’au delà des colonnes d’Hercule, élève bien plus haut la gloire de Tyr. Toutes les deux ont donc été jadis et sont encore maintenant très célèbres et très florissantes ; et quant au titre de métropole des Phéniciens, chacune d’elles croit avoir le droit d’y prétendre. Sidon, située sur le continent, possède un beau port, creusé par la nature ; mais Tyr, entièrement renfermée dans une île, est jointe au continent par une chaussée qu’Alexandre construisit lorsqu’il fit le siège de cette ville. Elle a deux ports, l’un fermé, l’autre ouvert ; ce dernier s’appelle le Port-Égyptien. On. dit que les maisons y ont un nombre d’étages plus grand encore qu’à Rome ; aussi a-t-elle manqué d’être entièrement détruite par les tremblements- de terre qu’elle a éprouvés ; elle essuya aussi de grands dommages quand elle fut assiégée et prise par Alexandre. Mais elle surmonta tous ses malheurs, et sut réparer ses pertes, tant par la navigation, dans laquelle les Phéniciens, en général, ont de tout temps surpassé les autres peuples, que par la fabrication de la pourpre. Il est vrai que la multitude des ateliers de teinture rend le séjour de cette ville incommode ; mais aussi c’est à l’habileté de ses habitants dans ce genre d’industrie qu’elle doit sa richesse. Antérieurement à la ville insulaire dont parle Strabon, il y avait l’ancienne ville continentale qui, au temps de Pline, était liée à l’autre par une longue suite de maisons de campagne et d’usines : c’est cette ancienne ville qui portait le nom de Paléo-Tyr, et que les Hébreux nommaient Sor (rocher ou ville forte).

Nous montrons (fig. 211 et 212) une monnaie de Tyr sous la période macédonienne. Aradus (Orouad) était située dans une île garnie de récifs et dépourvue de ports. C’est, dit Strabon, un rocher battu de tous côtés par la mer, d’environ sept stades de tour, tout couvert d’habitations, et si peuplé encore à présent que les maisons y ont un grand nombre d’étages. On dit qu’Aradus doit sa fondation à des exilés de Sidon. Les habitants boivent de l’eau de pluie, conservée dans des citernes, ou de celle qu’on fait venir de la côte opposée.

Byblos (Djebel), située sur une petite éminence à

peu de distance de la mer, a .été particulièrement célèbre dans .l’antiquité

par le culte qu’on v rendait au dieu syrien Adonis. Les fêtes qui avaient

lieu Tripolis (Tripoli) était une ville formée de trois quartiers, habités par une population différente : le premier passait pour avoir été fondé par les Sidoniens, le second par les Tyriens, le troisième par les Aradiens. Chacun de ces peuples continua à habiter exclusivement son quartier. Tripolis, dit Diodore de Sicile, est une ville très célèbre de la Phénicie : elle se compose de trois villes séparées l’une de l’autre par un stade d’intervalle. Elle renferme le sénat des Phéniciens, qui délibère sur les affaires les plus importantes de l’État. Cette ville, qui a su garder jusqu’à nos jours une certaine importance, n’a pas conservé de ruines antiques. Béryte (Beyrouth) était située à cinq ou six lieues de Sidon, dont elle était probablement une colonie. Cette ville a été détruite plusieurs fois, et notamment pendant les guerres de Syrie. Sous Justinien, il y eut à Béryte une école Célèbre pour l’enseignement de la jurisprudence. Cette ville est aujourd’hui une des stations commerciales les plus importantes du Levant. La ville ancienne n’a pas laissé de traces, mais dans les environs on voit de nombreuses antiquités, entre autres des stèles assyriennes ; l’une d’elles présentait la figure d’un roi. La côte offre de nombreuses inscriptions gravées sur les rochers. La dernière ville que nous ayons à signaler sur cette côte est Ptolémaïs (aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre). Cette ville, située près du Mont-Thabor et du Mont-Carmel, n’a pas laissé d’antiquité : elle a été extrêmement florissante sous la période macédonienne et romaine. L’ÎLE DE CHYPRE. — L’île de Chypre (anciennement Cypre) est située, dans la partie la plus orientale de la Méditerranée, au sud de la Cilicie et à l’ouest de la Syrie. Elle présente la’ forme d’un triangle allongé et est couverte de montagnes, élevées, avec de nombreux vallons dont la fertilité était proverbiale dans l’antiquité. Les premiers habitants qu’elle reçut du continent passent pour avoir été des Phéniciens et des Ciliciens ; à ces éléments de population il ne tarda pas à s’en ajouter de nouveaux. Un mot d’Hérodote a fait croire longtemps à une ancienne émigration égyptienne contemporaine des Pasteurs ; mais aucun document nouveau n’est venu confirmer cette hypothèse. En revanche, il est impossible de ne pas admettre les anciens rapports de l’île de Chypre avec les populations phrygiennes de l’Asie Mineure. Ce sont les Corybantes, prêtres phrygiens de Cybèle, qui exploitent les mines de cuivre dans l’île de Chypre, et adaptent les danses orgiastiques au culte d’Aphrodite. On y retrouve également les Dactyles Idéens, autre caste de mineurs également vouée à Cybèle, et les industrieux Telchines de Rhodes, qui répandent dans l’île la connaissance et le goût des arts manuels. Les établissements grecs dans l’île de Chypre ne sont pas antérieurs à la guerre de Troie, mais ils finirent par occuper la plus grande partie du pays qui perdit peu à peu son caractère oriental primitif. Ce mélange de races produisit le culte d’Aphrodite ou Vénus, qui est originaire de Chypre et se répandit de là dans les îles de la Grèce et ensuite dans tout l’Occident. Ce fait s’est traduit mythologiquement dans la fable la déesse, sortie de l’écume des flots sur le rivage de Chypre, navigue ensuite vers la Grèce et aborde à Cythère.

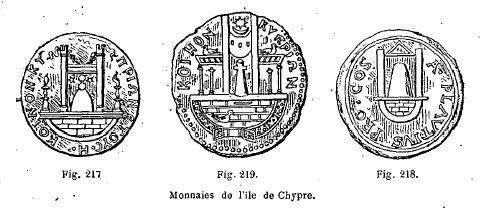

Il y a cependant un abîme entre la gracieuse création de la Grèce et l’ancienne divinité de Chypre, qui n’est qu’une forme de l’Astarté phénicienne. Celle-ci représentait la force créatrice et reproductive qui entretient et fait multiplier tous les êtres qui ont vie sur la terre. Mais ce sont les. Grecs qui ont forgé la légende de cette divinité, et qui lui ont donné la forme qu’elle a prise dans l’art. La déesse primitive de Paphos n’avait même pas la forme humaine. C’est, dit Tacite, un bloc arrondi, plus large à la base et se rétrécissant au sommet comme une pyramide. L’historien ajoute que la signification de cet emblème est demeurée inconnue. Les médailles de Chypre offrent, en effet, l’image du temple de Paphos, gravée sur le revers avec la divinité que les Phéniciens adoraient primitivement sous la forme d’une pierre conique, le plus ancien type connu de la déesse Astarté, plus tard identifiée avec Vénus. La figure 217 est une médaille du temps d’Auguste : elle nous montre l’antique idole conique dans sa simplicité primitive. Dans une autre médaille, frappée (fig. 218) sous Vespasien, on voit la même idole avec une étoile et un flambeau à chacun de ses côtés. Enfin une médaille de Julia Domna, mère de Caracalla (fig. 219), présente le même symbole, mais cette fois beaucoup plus complet., Ici, la pierre conique se rapproche un peu plus de la figure humaine puisqu’on y reconnaît l’emplacement de la tête et des rudiments de bras. Au, dessous du temple, apparaît le croissant de la lune surmonté d’une étoile à huit rayons. On retrouve les deux candélabres, et on voit en plus deux colombes posées sur les toits du temple ; une autre colombe est au pied de l’édifice dans une espèce de cour entourée d’une balustrade. Ces représentations barbares devaient nécessairement se modifier au contact de la Grèce. Si l’on voulait remonter la série des transformations que Vénus a subies avant d’arriver au type qui a prévalu dans la belle époque de l’art, on assisterait à une évolution religieuse qui embrasse une période de près de mille ans. Or, entre un Grec ou un Romain des grands siècles et un matelot phénicien de l’époque primitive, il y a autant de différence qu’entre un seigneur de la cour de Louis XV et les grossiers compagnons des rois mérovingiens.

La Vénus primitive prit dans la ville d’Amathonte une forme encore plus bizarre qu’à Paphos. Elle était, dit Macrobe, habillée en femme, bien qu’elle ait une barbe, le maintien d’un homme et un spectre à la main. Cette conception hybride ne pouvait être acceptée par l’esprit grec, et, sous son influence, le type abrupt et bizarre de l’ancienne Vénus de Chypre fit place à une figure de jeune fille, caractérisée par la grandeur démesurée de son diadème. La figure 220, d’après un fragment découvert à Chypre, nous montre une tète ceinte d’une couronne richement travaillée d’où s’échappent de gracieuses boucles de cheveux. La déesse de Chypre nous apparaît encore dans la figure 221 qui représente Vénus assise, les bras allongés sur les genoux et tenant une fleur dans sa main droite. Sa tête est coiffée d’une triple couronne de roses, son cou orné d’une triple rangée de perles. C’est, en effet, au milieu des pierreries étincelantes, des fleurs et de l’encens qu’on honorait la déesse de Paphos et d’Amathonte.

Une prêtresse de Vénus, tenant une fleur ; mais debout cette fois, et caractérisée par une coiffure orientale en forme de mitre, est représentée sur notre figure 222.

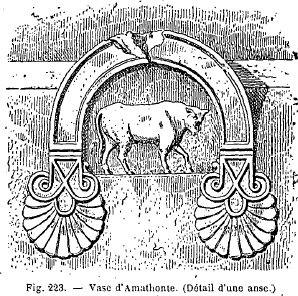

Paphos est le lieu où Vénus a paru pour la première fois, resplendissante de beauté et portée par l’écume des flots. La ville était entièrement consacrée à cette déesse, qui avait cieux temples, l’un dans la ville même, l’autre dans le bois sacré. De nombreux débris accumules montrent l’emplacement de ces édifices. Amathonte était, comme Paphos, une ville consacrée à Vénus, ou plutôt à la déesse phénicienne que les Grecs ont transformée pour en faire le type gracieux d’Aphrodite. Un a trouvé près d’Amathonte plusieurs monuments importants, entre autres un vase colossal qui est maintenant au musée du Louvre. Ce vase, qui ne mesure pas moins de 3m70 de diamètre, est taillé dans un seul bloc et pourvu de quatre anses sculptées avec un petit taureau au milieu ; nous donnons (fig. 223) la représentation d’une de ces anses. Salamine, sur la côte orientale, ville purement grecque et qui fut longtemps florissante, n’existe plus aujourd’hui. Une colline semée de débris et entourée d’une enceinte ruinée marque l’emplacement que la ville occupait autrefois. Soli, est une ancienne colonie athénienne qui s’appelait autrefois Æpeia. Plutarque nous rapporte par quelles circonstances son nom aurait été modifié : Solon, dit-il, étant venu dans I’île de Chypre, se lia d’amitié avec Philocyprus, un des rois de l’île qui habitait une petite ville bâtie par Démophon, fils de Thésée, près du fleuve Clarius. C’était un endroit fort d’assiette, mais du reste un terrain stérile et ingrat. Solon persuada au roi de transporter la ville dans une belle plaine située plus bas, et de l’agrandir en la rendant plus agréable. Il aida même à la construire et à la pourvoir de tout ce qui pouvait y faire régner l’abondance et contribuer à sa sûreté. Philocyprus eut bientôt un si grand hombre de sujets, qu’il encourut la jalousie des rois voisins. Aussi, par une juste reconnaissance pour Solon, donna-t-il à sa ville, qui s’appelait d’abord Æpeia, le nom de Soli. Citium qui fut la patrie du philosophe Zénon, chef des Stoïciens, est signalée par Strabon comme possédant un beau port. Ce port est maintenant comblé, mais la ville ancienne a laissé des traces nombreuses, qui attestent le mélange des Phéniciens et des Grecs. Ces derniers avaient fini par avoir la prépondérance, car on trouve plus d’inscriptions grecques que d’inscriptions phéniciennes, et les débris des monuments se rattachent presque tous à une origine grecque. Cependant les fouilles ont mis à jour une grande pierre de basalte de sept pieds de haut sur deux et demi de large, couverte d’inscriptions cunéiformes et décorée sur la face supérieure de l’image en relief d’un prince ou d’un prêtre portant un sceptre dans sa main gauche. On croit reconnaître dans ce fragment un des rares monuments de la domination des Assyriens dans l’île de Chypre. |

Antiochus

IV bâtit, en haut du mont Silpion, une ville nouvelle qui contenait

l’acropole et des tombeaux creusés dans le roc. La partie basse se reliait

aux autres quartiers par des portiques et des arcs de triomphe.

Antiochus

IV bâtit, en haut du mont Silpion, une ville nouvelle qui contenait

l’acropole et des tombeaux creusés dans le roc. La partie basse se reliait

aux autres quartiers par des portiques et des arcs de triomphe.

En

redescendant vers le sud, on trouvait, en face de l’île de Chypre, la ville

de

En

redescendant vers le sud, on trouvait, en face de l’île de Chypre, la ville

de  Emèse

Emèse

Ce

monument est en marbre blanc et taillé en gaine ; il est formé de deux

morceaux, dont la partie inférieure est évidée pour recevoir le corps tandis

que la partie supérieure forme un couvercle. Des poignées saillantes ont été ménagées

pour que le sarcophage puisse être soulevé. Le trou auriculaire du côté

gauche ; dans la tête qui décore le couvercle, a été percé d’un trou

communiquant avec l’intérieur, et dont le but était probablement que le mort

pût entendre par là les prières qui lui étaient adressées. Il est curieux de

voir par ces détails avec quelle habileté les artistes grecs, installés en

assez grand nombre en Syrie et en Phénicie pendant la période macédonienne,

savaient se prêter aux exigences de ceux qui les faisaient travailler.

Ce

monument est en marbre blanc et taillé en gaine ; il est formé de deux

morceaux, dont la partie inférieure est évidée pour recevoir le corps tandis

que la partie supérieure forme un couvercle. Des poignées saillantes ont été ménagées

pour que le sarcophage puisse être soulevé. Le trou auriculaire du côté

gauche ; dans la tête qui décore le couvercle, a été percé d’un trou

communiquant avec l’intérieur, et dont le but était probablement que le mort

pût entendre par là les prières qui lui étaient adressées. Il est curieux de

voir par ces détails avec quelle habileté les artistes grecs, installés en

assez grand nombre en Syrie et en Phénicie pendant la période macédonienne,

savaient se prêter aux exigences de ceux qui les faisaient travailler. Les

auteurs anciens ne nous ont laissé aucun renseignement sur cette ville

célèbre que la Bible appelle toujours

Les

auteurs anciens ne nous ont laissé aucun renseignement sur cette ville

célèbre que la Bible appelle toujours  Après

Sidon, Tyr devint le centre de l’activité dans la Phénicie. Tyr est la Venise

de l’antiquité : fière de ses vaisseaux, riche par son industrie et son

immense commerce, cette florissante cité semblait devoir échapper aux

inévitables décadences de l’histoire. Mais, de même que Bonaparte est entré

dans Venise, inviolée jusque-là, Alexandre mit fin à la puissance de Tyr. Le

conquérant macédonien avait dans son armée des architectes grecs, et une

chaussée de quatre stades, élevée sur la mer, le fit entrer victorieux dans

la cité. Une ville ruinée peut toujours se relever par le travail, quand elle

est sans rivale, mais Tyr ne résista pas à la fondation d’Alexandrie, qui

devint à son tour reine de la Méditerranée.

Après

Sidon, Tyr devint le centre de l’activité dans la Phénicie. Tyr est la Venise

de l’antiquité : fière de ses vaisseaux, riche par son industrie et son

immense commerce, cette florissante cité semblait devoir échapper aux

inévitables décadences de l’histoire. Mais, de même que Bonaparte est entré

dans Venise, inviolée jusque-là, Alexandre mit fin à la puissance de Tyr. Le

conquérant macédonien avait dans son armée des architectes grecs, et une

chaussée de quatre stades, élevée sur la mer, le fit entrer victorieux dans

la cité. Une ville ruinée peut toujours se relever par le travail, quand elle

est sans rivale, mais Tyr ne résista pas à la fondation d’Alexandrie, qui

devint à son tour reine de la Méditerranée. Malgré

ces conditions défavorables, Aradus devint une ville florissante : le

géographe grec nous en donne un peu plus loin le motif. Pendant les guerres

de Syrie, les habitants, profitant de ces dissensions, firent un traité par

lequel il leur était permis de recevoir ceux qui, abandonnant le royaume,

voudraient se réfugier parmi eux, sous la condition de n’être point obligés

de les livrer, mais en même temps de ne point leur permettre de quitter l’île

sans l’autorisation du roi.

Malgré

ces conditions défavorables, Aradus devint une ville florissante : le

géographe grec nous en donne un peu plus loin le motif. Pendant les guerres

de Syrie, les habitants, profitant de ces dissensions, firent un traité par

lequel il leur était permis de recevoir ceux qui, abandonnant le royaume,

voudraient se réfugier parmi eux, sous la condition de n’être point obligés

de les livrer, mais en même temps de ne point leur permettre de quitter l’île

sans l’autorisation du roi.

Parmi

les statuettes primitives trouvées à Chypre, il y en a une dont le front est

orné d’une couronne, où l’on voit des trous destinés sans doute à recevoir

des étoiles ou des fleurs : elle porte également des colliers, mais ce

qu’elle a surtout de remarquable, c’est que ses bras sont dans une attitude

analogue à celle de la Vénus de Médicis et de la plupart des Vénus de la

grande époque. Comme il n’y a dans cette idole aucune recherche de la grâce,

on comprend plus aisément la signification symbolique de ce geste consacré.

La déesse pose une main sur ses flancs qui ont porté le genre humain et

l’autre sur le sein qui le nourrit. Dans les statues de la grande époque, le

mouvement de la Vénus semble exprimer l’émotion de la pudeur et s’étonner

d’être nue. Rien de pareil dans les images du premier âges : celle-ci

représentent la mère universelle qui montre crûment ce qu’elle est, et

affirme par là sa puissance et son rôle créateur.

Parmi

les statuettes primitives trouvées à Chypre, il y en a une dont le front est

orné d’une couronne, où l’on voit des trous destinés sans doute à recevoir

des étoiles ou des fleurs : elle porte également des colliers, mais ce

qu’elle a surtout de remarquable, c’est que ses bras sont dans une attitude

analogue à celle de la Vénus de Médicis et de la plupart des Vénus de la

grande époque. Comme il n’y a dans cette idole aucune recherche de la grâce,

on comprend plus aisément la signification symbolique de ce geste consacré.

La déesse pose une main sur ses flancs qui ont porté le genre humain et

l’autre sur le sein qui le nourrit. Dans les statues de la grande époque, le

mouvement de la Vénus semble exprimer l’émotion de la pudeur et s’étonner

d’être nue. Rien de pareil dans les images du premier âges : celle-ci

représentent la mère universelle qui montre crûment ce qu’elle est, et

affirme par là sa puissance et son rôle créateur.

La

fleur que ces déesses tiennent à la main est un emblème caractéristique du

culte qu’on rendait à Vénus dans l’île de Chypre ; la déesse est, en effet,

le symbole du printemps et, à ce titre, elle est l’épouse d’Adonis, le bel

adolescent qui, chez les Phéniciens, personnifie le soleil au moment de la

première végétation.

La

fleur que ces déesses tiennent à la main est un emblème caractéristique du

culte qu’on rendait à Vénus dans l’île de Chypre ; la déesse est, en effet,

le symbole du printemps et, à ce titre, elle est l’épouse d’Adonis, le bel

adolescent qui, chez les Phéniciens, personnifie le soleil au moment de la

première végétation. Les

principaux sanctuaires de la déesse étaient ceux de Paphos et d’Amathonte.

Les

principaux sanctuaires de la déesse étaient ceux de Paphos et d’Amathonte.