LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME PREMIER — LES PEUPLES DE L’ANTIQUITÉ

L’ASIE — II. - L’ASSYRIE

|

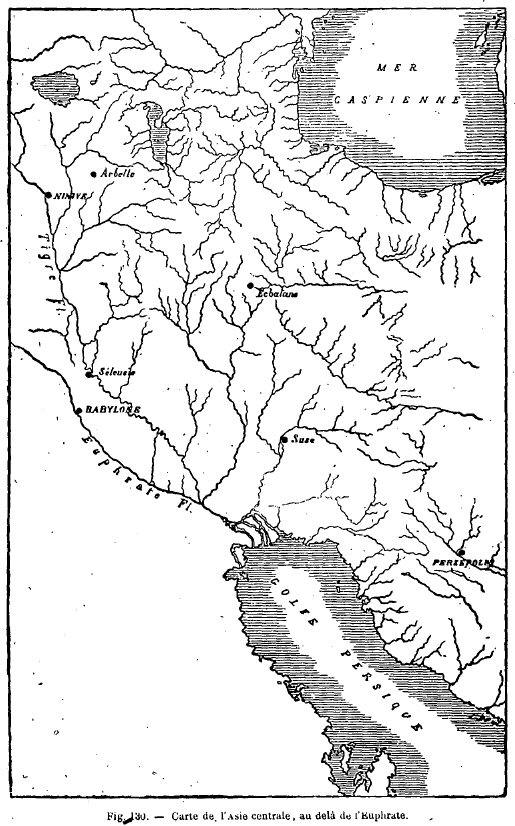

SOL ET ASPECT DU PAYS. - L’ÉCRITURE CUNÉIFORME. - NOTIONS HISTORIQUES. - EMBLÈMES PROTECTEURS. - INSIGNES ROYAUX. - LES VILLES ASSYRIENNES. - LES VILLES DE DATE POSTÉRIEURE. SOL ET ASPECT DU PAYS. — La région qui baignent l’Euphrate et le Tigre a été le berceau des plus anciennes civilisations de l’Asie. C’est là que nous trouvons les empires de Chaldée et d’Assyrie, les premiers dont l’histoire fasse mention dans cette partie du monde. L’Euphrate et le tigre, après avoir coulé quelque temps dans les hauts plateaux de l’Arménie, se rapprochent pour former vers le midi, entre les plaines sablonneuses fréquentées seulement par des nomades, une sorte d’oasis, assez semblable à la vallée du Nil en Égypte. Cette contrée est très basse et, outre les deux fleuves. qui l’arrosent, elle était autrefois coupée par un très grand nombre de canaux, qui répandaient partout leurs eaux et facilitaient singulièrement les communications, en même temps qu’ils fertilisaient le pays.

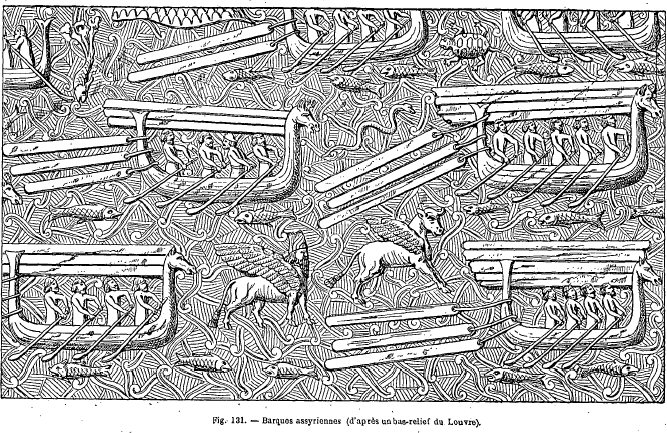

Dans une contrée sablonneuse dans certains endroits et marécageuse dans d’autres, les premiers efforts des civilisations naissantes ont dû être portés vers la manière de régulariser les cours d’eau par une canalisation artificielle et féconde. En effet, une des plus anciennes inscriptions assyriennes connues nous montre une civilisation déjà avancée sous ce rapport. C’est naturellement un roi qui parle : J’ai fait, dit-il, creuser le canal de Hammourabi, la bénédiction des hommes de la Babylonie... J’ai dirigé les eaux de ses branches sur les plaines désertes, je les ai fait déverser dans les fossés desséchés ; j’ai donné ainsi des eaux perpétuelles aux peuples... J’ai réparti les habitants dans des bourgs étendus ; j’ai changé les plaines désertés en terres arrosées, je leur ai donné la fertilité et l’abondance ; j’en ai fait une demeure de bonheur. L’Euphrate, dit Strabon, est navigable jusqu’à Babylone. Les Perses, pour empêcher de remonter ce fleuve et prévenir l’invasion étrangère y avaient établi des cataractes artificielles. Alexandre, à son arrivée, détruisit toutes ces cataractes. Il s’occupa aussi des canaux. L’Euphrate subit une crue, qui commence au printemps et dure jusque vers l’été, époque où les neigés fondent en Arménie. Les champs seraient donc submergés et convertis en lac si l’on ne détournait pas l’excès d’eau par des canaux et des tranchées, comme on le fait en Égypte pour le Nil. Pour pratiquer ces canaux, on a besoin d’une grande dépense de main-d’œuvre, car la terre est profonde, molle, et cède au point d’être facilement charriée par les courants : c’est, pourquoi les campagnes sont stériles, tandis que les canaux et les embouchures se comblent. Il en résulte que l’excédant des eaux se répand de nouveau sur les plaines voisines de la mer, où il forme des lacs et des marais couverts de joncs. Avec ces joncs on tresse toutes sortes de vases, les uns enduits d’asphalte susceptibles de contenir des liquides, les autres servant sans autre préparation. On en fait aussi des voiles, qui ressemblent à des nattes ou à des claies. Le curage des canaux est donc un travail nécessaire, nais qui exige beaucoup de bras : un excès d’eau est aussi nuisible à l’agriculture qu’une extrême sécheresse. On voit que ce n’est pas seulement pour empêcher l’envahissement des sables, mais encore pour régulariser les inondations et faciliter l’écoulement des marais, que l’antiquité a fait de si vastes travaux dans ces contrées. Aussi, aujourd’hui qu’une administration insouciante a laissé la nature reprendre tous ses droits, ce pays, dont, on admirait autrefois l’opulence et la fécondité, ne présente plus au voyageur attristé qu’une suite non interrompue de sables desséchés ou de marais malsains. La navigation était fort active, non seulement sur les grands fleuves, mais encore sur les lacs où les canaux artificiels allaient déverser leurs eaux. Les monuments nous montrent l’emploi de petites barques longues, minces et relevées aux extrémités, comme on les voit sur la figure 131 ci-contre, tirée d’un bas-relief du Louvre. L’avant de ces barques est formé par une tête de cheval portée sur un long cou, et l’arrière se termine par une tige qui affecte la forme d’une queue de poisson. Ces deux appendices se relèvent à une assez grande hauteur dans une direction verticale qui fait angle droit avec la barque.

Ces bateaux sont employés à transporter des poutres, attachées à l’arrière du navire ; ils sont manœuvrés par des rameurs et on n’y voit pas trace de voiles. L’exécution de ces bas-reliefs est d’ailleurs extrêmement curieuse ; l’eau, dessinée par de petites ondulations chargées d’ex-primer le faible mouvement des vagues, est coupée çà et là de poissons, de tortues, de serpents, de crabes et autres animaux. Mais, outre cette population sous-marine que le sculpteur fait paraître à la surface des eaux, nous y trouvons les divinités protectrices, et entre autres, le taureau ailé à tête humaine portant la tiare, analogue à celui qu’on plaçait à la porte des palais. Il est bien certain que les grands fleuves de l’Asie devaient être également sillonnés par des bâtiments à voile ; mais ici les documents nous font défaut, et il vaut mieux se taire que hasarder, sur leur forme et leur voilure, des conjectures qui ne reposeraient sur aucun fondement sérieux. Nous sommes heureusement mieux renseignés sur la petite navigation qui se faisait sur les cours d’eau ou sur les rivières peu profondes. Hérodote nous parle, en effet, des bateaux portatifs, qui devaient avoir le même usage que les petites barques en papyrus que nous avons vues sur le Nil, mais la forme en était complètement différente. On employait ces barques même sur le haut Euphrate, au-dessus de Babylone. Les Babyloniens, dit Hérodote, n’ont point d’autres barques que celles qui descendent l’Euphrate jusqu’à la ville ; elles sont rondes et toutes de cuir, car, lorsqu’ils en ont façonné les côtés, en taillant des saules qui croissent en Arménie, ils étendent tout autour extérieurement des peaux apprêtées, de sorte qu’elles forment le fond sans distinguer la poupe, sans rétrécir la proue. Ces barques sont circulaires comme des boucliers ; ils les doublent en dedans de roseaux, puis ils partent et font leurs transports en descendant le fleuve. Leur chargement consiste en marchandises diverses et surtout en vases de terre pleins de vin de palmier. Deux hommes, se tenant debout, dirigent la barque chacun avec une perche ; quand l’un retire sa perche, son compagnon pousse la sienne jusqu’au fond de l’eau. On construit sur ce modèle de grandes et de petites barques. Chacune porte un âne vivant, et les grandes en portent plusieurs. Lorsqu’en naviguant, elles sont arrivées à Babylone et que les mariniers ont disposé du fret, ils vendent à l’encan les roseaux et la carcasse ; puis ils chargent les peaux sur les ânes et s’en retournent par terre en Arménie, car il est impossible de remonter le fleuve. Quand ils sont en Arménie, ils se remettent à construire de nouveaux bateaux par le même procédé.

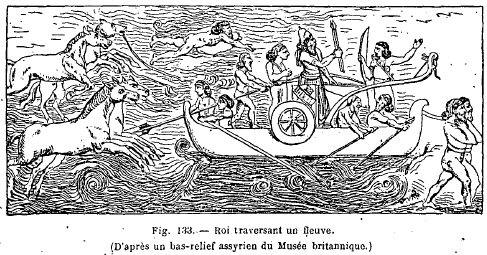

C’est, du moins, ce que nous voyons au second plan d’un autre bas-relief (fig. 133), représentant un bac sur lequel le roi est en train de traverser un fleuve. Le roi ne pouvait être mouillé ; il est donc debout tenant en main son arc et ses flèches. Près de lui est son char, qui fait partie des attributs royaux et ne doit pas quitter le monarque. En face du roi, un officier, tenant également son arc, montre avec la main la rive où l’on va aborder. Le bateau sur lequel le roi est monté est conduit par des rameurs, mais il est en outre remorqué par deux hommes entièrement nus, qui tirent la corde à laquelle le bateau est attaché. Enfin, le bateau lui-même remorque au moyen de cordes les chevaux qui suivent à la nage.

La

plupart des villes assyriennes étaient bâties sur le bord des rivières. On

peut se faire

L’ÉCRITURE CUNÉIFORNIE. — Jusqu’à ces dernières années, il a fallu se contenter des renseignements vagues et souvent incohérents que les auteurs anciens nous avaient laissés sur l’antique Assyrie. L’histoire primitive de cette contrée, soit qu’on la commençât avec Assour, fils de Sem, ou avec Nemrod, fils de Cham, soit qu’on voulût en placer le début à la fabuleuse Sémiramis, ne présentait que des traditions extrêmement confuses et presque toujours empreintes d’un caractère mythologique. La découverte des ruines de Ninive, l’étude de ses monuments, et surtout le déchiffrement des inscriptions assyriennes, ont jeté un jour nouveau sur l’histoire ancienne de l’Orient, et, grâce aux travaux de ENI. Eugène Burnouf, Rawlinson, de Longpérier, Oppert, etc., nous avons sur cette civilisation des données assurément bien incomplètes encore, mais du moins assez positives. La connaissance des caractères cunéiformes, qui n’en est encore qu’à son début, est destinée à transformer l’étude de l’histoire ancienne, mais elle présente pour ceux qui s’y livrent d’effroyables difficultés. L’écriture des anciens Chaldéens était à l’origine, comme celle des Égyptiens, purement hiéroglyphique, c’est-à-dire que le signe écrit était la représentation d’un objet. Mais, au bout d’un certain temps, le type primitif s’altéra au point de n’être plus reconnaissable : il devint alors l’expression d’un son ou plutôt d’une syllabe. Les Touraniens de la Chaldée, dit M. Maspero, nous ont laissé l’exemple le plus ancien d’une écriture syllabique. Leur système, adopté par les Assyriens, se répandit au nord et à l’est en Arménie, en Médie, en Susiane, en Perse, et ne cessa d’être employé que vers les premiers siècles de notre ère... Les écritures des différents systèmes sont toutes formées par les combinaisons d’un même signe horizontal, vertical, ou, tordu en forme de crochet. Cet élément a le plus souvent l’aspect d’un clou ou d’un coin, d’où le nom de cunéiformes qu’on donne habituellement aux écritures de ce type. L’inconvénient très grand de l’écriture cunéiforme, c’est que le même signe peut se lire d’une manière très différente, ce qui produit une confusion inévitable ; il en résultait souvent une très grande obscurité, même pour les Assyriens et les Babyloniens : Nous n’en voulons pour preuve, dit M. Lenormant, que le nombre de fragments de syllabaires et de vocabulaires grammaticaux, tracés sur des tablettes d’argile et destinés à révéler les arcanes du système graphique national ; qu’on a trouvés en telle abondance dans les ruines de Ninive. Une bonne moitié de ce que nous connaissons de l’écriture cunéiforme se compose de guide-ânes qui peuvent nous servir à déchiffrer l’autre moitié, et que nous consultons exactement comme le faisaient, il y a deux mille cinq cents ans, les étudiants de l’antique pays d’Assour. NOTIONS HISTORIQUES. — L’état actuel de la science permet de diviser en quatre grandes périodes l’histoire des peuples qui habitaient ; avant la monarchie des Perses, les bords du Tigre et de l’Euphrate : 1° le premier empire chaldéen, dont la capitale était Our, et qui dura jusqu’à la domination égyptienne ; 2° le premier empire d’Assyrie, qui s’étend jusqu’en 789 ; 3° le second empire d’Assyrie, qui finit par la ruine de Ninive en 606 ; 4° le second empire de Chaldée qui se termine à la conquête de Cyrus, en 533. C’est sur les légendes relatives au déluge et à la tour de Babel que roulent les plus anciennes traditions de la Chaldée, lesquelles nous ont été transmises par Bérose. Une race de géants avait peuplé la terre après le déluge. : On raconte, dit Bérose, que les premiers hommes, enflés de leur force et de leur grandeur, méprisèrent les dieux et se crurent supérieurs à eux ; ils élevèrent donc une tour très haute, à l’endroit où est maintenant Babylone. Déjà elle approchait du ciel, quand les vents, accourus au secours des dieux, renversèrent la construction sur les ouvriers : les ruines en sont appelées Babel. Jusqu’alors les hommes n’avaient qu’une seule langue : mais les dieux les forcèrent à parler désormais des idiomes différents. Une tour, restée inachevée depuis un temps immémorial et dont on croit avoir retrouvé l’emplacement, passait, au temps du roi Nabuchodonosor, pour être l’ancienne tour de Babel. Elle se composait, dit M. Maspero, de sept terrasses superposées, consacrées chacune à un dieu différent et peinte de la couleur propre à son dieu. Chaque terrasse avait la forme d’un carré parfait et était construite en retraite sur la terrasse inférieure, si bien que l’édifice présentait l’aspect d’une vaste pyramide à gradins, très large à la base, très étroite au, sommet : Le tout reposait sur un- soubassement rectangulaire qui portait à huit le nombre des étages superposés. Les faces de l’édifice, et non les angles, étaient orientées d’après les quatre points cardinaux, contrairement à l’usage babylonien. La forme attribuée à la tour de Babel se retrouvait sur un assez grand nombre de monuments chaldéens et assyriens. Elle présente, sauf le nombre des degrés, une singulière analogie avec une des pyramides égyptiennes de Sakkarah, mais on a reconnu que les pyramides d’Égypte étaient des tombeaux, tandis qu’on attribue généralement une. destination. astronomique aux monuments des Chaldéens. Les Chaldéens, en effet, se livrèrent de bonne heure à des observations astronomiques, et leur culte est fondé tout entier sur l’étude des astres. On sait au reste fort peu de chose sur cet antique empire de Chaldée, dont le principal centre de population était la ville d’Our. Après l’invasion des pasteurs venus d’Asie, les Égyptiens arrivés au faîte de leur puissance envahirent à leur tour l’Asie, où ils ont laissé des traces profondes de leur passage, comme va nous le montrer bientôt l’étude des monuments. L’ancien empire d’Assyrie s’éleva après la domination égyptienne. Ninive et Kalakh (Nimroud), villes chaldéennes, en furent les capitales. Au commencement de la monarchie, El-Assour parait avoir été la résidence favorite des rois : toutefois, Ninive était de beaucoup le plus grand centre de population. Cet empire finit avec un roi, appelé Sardanapale par les historiens grecs. La mort de ce prince efféminé est devenue en quelque sorte légendaire. Voyant que Ninive était assiégée et que sa prise était inévitable, il rassembla dans son palais tous ses trésors, les plaça sur un immense bûcher, y monta avec les concubines qui avaient charmé sa vie, et ordonna d’y mettre le feu. Pendant que le roi mourait, les Mèdes, ses ennemis, entraient dans la place, et l’ancienne ville de Ninive était détruite de fond en comble. Cet événement, qui eut lieu en l’an 789 avant notre ère, mit fin à l’ancien empire d’Assyrie. Un second empire assyrien ne tarda pas à se reconstituer, et c’est à cette période que se rattache la plus grande partie des monuments assyriens de nos musées. Sargon, Sennachérib et Assourbanipal en furent les rois les plus célèbres. Ce second empire devait tomber à son tour, et Ninive, en 606, fut de nouveau détruite pour ne plus se relever. Elle semble même avoir été en quelque sorte oubliée, car Xénophon, qui traversa la contrée deux siècles après cet événement, ne prononce même pas son nom. Les historiens d’Alexandre ne sont .pas moins dédaigneux et, sous l’empire romain, on ne connaît déjà plus l’emplacement de l’antique cité qui vient d’être retrouvée, après un oubli de vingt-cinq siècles. Pendant tout le temps qu’avait duré le second empire d’Assyrie, Babylone, bien qu’indépendante pendant un certain temps, avait été complètement subordonnée à Ninive comme ville politique. Nabopolassar, gouverneur de Babylone pour les rois d’Assyrie, se révolta et, pour cimenter son alliance avec le roi des Mèdes Cyaxare, maria son fils’ Nabuchodonosor avec la ollé du roi de Médie. Ils marchèrent ensemble contre Ninive qu’ils détruisirent. Un nouvel empire, dont Babylone fut la capitale, se fonda sur les débris de la puissance ninivite : c’est le second empire chaldéen, souvent confondu avec le second empire d’Assyrie, parce qu’ils occupèrent les mêmes contrées. Ce nouvel état brilla du plus grand éclat sous Nabuchodonosor, mais il fut à son tour renversé par Cyrus, en 538 avant notre ère. Babylone, plus heureuse que Ninive, resta une des capitales de la monarchie des Perses. Son dernier roi fût Labynith, le Balthazar du prophète Daniel. A partir de cette époque, l’histoire des Chaldéens, des Assyriens et des Babyloniens est intimement liée à celle des Perses.

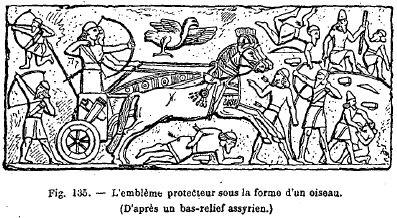

La divinité protectrice se, manifeste d’ailleurs sous un aspect différent dans d’autres monuments, comme le montre la figure 136. Le roi, coiffé de sa tiare et monté sur un char magnifique, attaque une citadelle que défendent en’ vain les ennemis placés sur les remparts. Le carnage est partout et la victoire n’est pas douteuse. L’emblème protecteur plane au-dessus de la tête du roi : mais cet emblème, quoique pourvu d’ailes, n’est plus l’oiseau que nous avons vu tout à l’heure. C’est une demi-figure, dont le corps sans jambes est enlacé dans un cercle symbolique, et qui prend part au combat en ajustant ses flèches contre les ennemis du roi qu’elle protége. Il y a là une transformation qui est importante à noter : c’est sous un aspect analogue à celui-ci que l’emblème protecteur nous apparaîtra bientôt sur les monuments de la Perse.

Dans les jours de bataille, le roi d’Assyrie invoque

Assour, le dieu des Assyriens, comme le Pharaon invoquait Ammon, le dieu des

égyptiens. L’emblème protecteur qui plane sur la tête royale représente donc,

sinon Assour lui-même, du moins l’un de ses envoyés célestes ; car c’est

Assour qui donne au roi une force invincible et qui le fait triompher de ses

ennemis, quel qu’en soit le nombre. C’est ce que démontrent tes inscriptions.

Il imposa ses villes, dit Sennachérib, en

parlant de son ennemi. Il leva son armée et augmenta

sa puissance par des chars et des chevaux... Ils

vinrent pour commettre des crimes, comme une nuée de sauterelles qui s’abat

sur la campagne pour la dévaster... Le cœur

plein de courroux, je montai en hâte sur mon char de bataille ; le plus

élevé, qui balaye les ennemis. ]e pris dans mes mains l’arc puissant que le

dieu Assour m’a donné... Je me ruai comme le

feu dévorant sur toutes, ces armées rebelles, comme le dieu Bin,

l’inondateur. Par la grâce d’Assour, mon maître, je marchai vers ma proie

pour la détruire ; comme une tempête dévastatrice, je versai la stupeur sur mes

adversaires. Par là protection d’Assour et l’ouragan de la bataille,

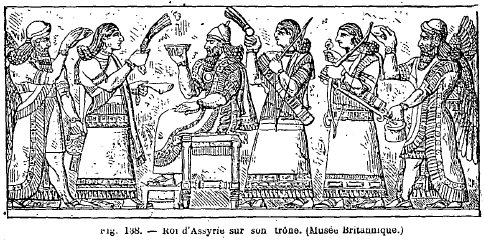

j’ébranlai la force Nous avons vu comment était l’emblème protecteur des rois d’Assyrie sur les champs de bataille. Dans les scènes civiles ou religieuses, on trouve fréquemment des personnages ailés qui ont un caractère absolument symbolique, et la place qu’ils occupent ne permet pas de douter qu’ils y figurent à titre de protecteurs. La figure 137 nous montre un de ces personnages : il est barbu, et son front est ceint d’un diadème. Il porte un chevreau sur un de ses bras et son autre main tient une palme. On n’a pas encore donné de ce symbolisme une explication bien satisfaisante, mais la signification des ailes comme emblème protecteur n’est pas douteuse. Les personnages ailés apparaissent dans ce rôle sur un bas-relief assyrien (fig. 138). Le roi, coiffé de la tiare et revêtu du grand manteau à franges, est assis sur son trône : ses pieds reposent sur un tabouret. Un eunuque, debout en face de lui, agite le chasse-mouche devant son visage et tient en main une coupe. Deux autres eunuques sont debout derrière le monarque ; le premier tient également un chasse-mouche, mais tous les deux portent l’arc et le carquois royal. La composition se termine de chaque côté par un personnage ailé et barbu, coiffé d’une espèce de bonnet avec deux cornes.

Les cornes sont en effet un insigne de puissance, et c’est pour cela que les taureaux à tête humaine qui gardent la porte des palais sont pourvus d’une double paire de cornes, en même temps que de grandes’ ailes protectrices. Ces figures, qui réunissent à la tête d’un homme le corps du plus vigoureux des animaux, expriment symboliquement l’intelligence suprême unie à la force matérielle (fig. 139).

Ils sont toujours placés à l’entrée du palais des rois, où ils paraissent avoir un rôle analogue à celui des sphinx disposés sur les avenues qui mènent aux temples de l’Égypte. Peut-être même sont-ils, comme les sphinx d’Égypte, une simple personnification royale ; ce qui expliquerait tout naturellement la singulière légende des Hébreux, d’après laquelle leur plus grand ennemi, le roi d’Assyrie Nabuchodonosor fut métamorphosé en vache par le dieu d’Israël. Sauf les oreilles qui sont celles d’un taureau, la tête de ces animaux symboliques est complètement humaine : elle est, comme celle des rois, pourvue d’une barbe parfaitement frisée et d’une longue chevelure bouclée : enfin elle porte la tiare royale. Les ailes, bien plantées sur les épaules du taureau, produisent le plus bel effet décoratif. La queue se, termine par une longue touffe de poils tordus en rouleaux parallèles qu’interrompent par place des rangées horizontales de boucles. Les poils de l’échine, des cuisses et des flancs présentent la même disposition. Ce qui montre bien, du reste, que les animaux ailés sont un emblème, essentiellement protecteur de la maison, c’est qu’on les retrouve sur les cachets babyloniens. Or, à Babylone, où les serrures étaient sinon inconnues, du moins peu usitées, on scellait la porte avec un cachet pour s’assurer qu’elle était demeurée fermée. Dans le livre de Daniel, on voit le roi demander qu’on ferme le temple de Bélus en appliquant des sceaux, et s’informer ensuite si ces sceaux sont intacts.

Ce sont ces superstitions La figure 142 montre un de ces cylindres babyloniens, et la scène qu’il représente est développée sur la figure 141. On y voit un personnage ailé, placé entre deux griffons dont il combat probablement l’influence malfaisante. LES INSIGNES ROYAUX. — La couronne des rois d’Assyrie est très différente de celle que nous avons vu porter aux Pharaons d’Égypte. C’est une espèce de tiare (fig. 143), analogue à celle qui sert habituellement de coiffure aux Assyriens, mais elle se distingue par un petit cône droit qui la surmonte, et qui ne se montre jamais que dans la tiare royale.

Le diadème est un ruban qui fait le tour de la tète sous la tiare, et retombe par derrière en deux larges bandes terminées par une frange. La barbe et la chevelure disposées en boucles étagées, comme nous les trouvons dans ces deux figures, sont aussi des marques de haute dignité, mais elles ne sont pas affectées spécialement à la personne royale. Il y a encore une autre espèce de tiare, celle que nous avons vue au taureau ailé (fig. 139) : celle-ci est dépourvue du cône et sa partie supérieure se termine par une rangée de plumes droites ou de palmes, mais elle est caractérisée par une double paire de cornes qui, partant de derrière la tête, se contournent en revenant par devant. La manière dont les cornes sont rangées à la base de la tiare nous explique comment il faut comprendre la disposition des dix cornes de l’animal symbolique dont il est question dans le prophète Daniel. Cette forme de tiare est celle que portent habituellement les taureaux royaux à face humaine ; on la trouve également sur une figure ailée d’un bas-relief assyrien provenant du palais de Nimroud.

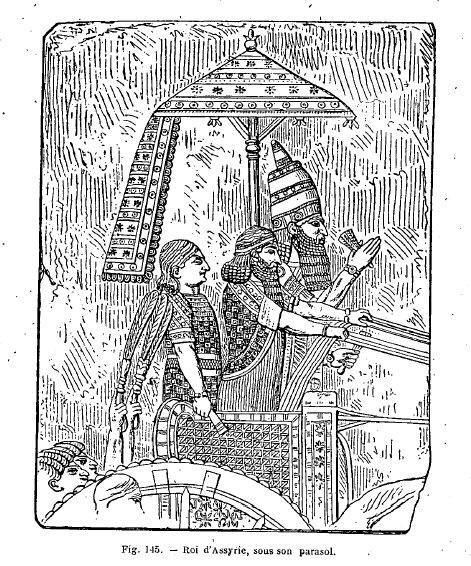

Le parasol est aussi un emblème de dignité particulier aux

rois d’Assyrie ; la figure 145 le montre avec tous ses détails. Il est formé

d’un épais tissu parsemé d’étoiles et d’autres ornements disposés en band Enfin, immédiatement après le char, on aperçoit deux autres personnages portant le chasse-mouche. Le chasse-mouche parait avoir eu, dans les monarchies asiatiques, une importance analogue à celle du flabellum dans les monarchies égyptiennes. C’est habituellement un eunuque qui porte le chasse-mouche et est chargé de l’agiter auprès du roi. Notre figure 138 nous a montré le chasse-mouche dans la main droite d’un eunuque qui présenté une coupe avec sa main gauche. Une statue (fig. 146), provenant de Nimroud, l’ancienne Kalakh, dont le roi Assournazirpal avait bâti le palais, nous montre un emblème fort curieux, parce qu’il semblé provenir d’une influence égyptienne. C’est une espèce de crosse ou crochet que tient un roi d’Assyrie, et qui est à peu près semblable aux emblèmes de même nature que nous avons vus précédemment aux mains des Pharaons (fig. 41 et 42). Cette crosse était une marque de puissance : le monument où elle est représentée est extrêmement ancien, et il n’est pas surprenant de voir ici un emblème égyptien. Le personnage qui la tient à la main est debout ; sa robe est bordée de franges ; sa longue barbe et sa chevelure, tressées avec le plus grand soin, forment des boucles en tire-bouchons, d’une régularité parfaite. Niais il ne porte pas la tiare, contrairement à l’usage constant des rois d’Assyrie. LES VILLES ASSYRIENNES. — Nous avons vu qu’Our était la capitale de l’ancienne Chaldée : les ruines qui en restent ont permis de déterminer exactement l’emplacement de cette antique cité. Our, dit M. Maspero, située sur la rive droite de l’Euphrate, non loin de l’ancienne embouchure, fut le grand entrepôt du commerce maritime de ces premiers temps ses vaisseaux allaient au loin, sur le golfe Persique et jusque dans la mer des Indes. Elle s’élevait au milieu d’une plaine basse, coupée çà et là de collines sablonneuses. Au centre se dresse un temple à trois étages, construit en briques revêtues de bitume ; tout autour de la ville règne une ceinture de tombeaux, que les voyageurs ont largement exploités au profit de la science. Sur les deux rives de l’Euphrate, entre Our et Sippar, s’échelonnaient Zirgilla, Éridou, Karnak, Kouti, Agané. La plupart de ces villes ont laissé des ruines considérables, qui nous reportent vers une antiquité si reculée, qu’on n’a pas encore réussi à l’évaluer avec certitude. Ninive, située sur le bord oriental du Tigre, était la capitale politique de l’ancienne Assyrie, comme Babylone en était la capitale religieuse. Les récits qu’on a faits sur sa fondation par Assour, ou Nemrod, appartiennent à la mythologie plutôt qu’à l’histoire. Nous n’avons même pas dans les auteurs anciens une description suffisante pour-nous donner une idée de cette ville si fameuse. Après la chute du premier empiré d’Assyrie, sous le règne de Sardanapale, Ninive fut détruite de fond en comble. Les fameuses ruines, récemment découvertes sur les rives du Tigre, datent, en effet, du second empire d’Assyrie. Ces ruines se rapportent à trois groupes distincts : Khorsabad, Koyoundjik et Nimroud. Koyoundjik répond spécialement à Ninive, mais Khorsabad est d’une construction plus ancienne. Le palais et la ville, découverts près de Khorsabad, avaient, été élevés pour remplacer Ninive qui n’existait plus. Sargon lui-même, le fondateur de cette ville, nous l’apprend dans une inscription traduite par M. Oppert : Au pied des monts Mousri, pour remplacer Ninive, je fis, d’après la volonté divine et le désir de mon cœur, une ville que j’appelai Hisir-Sargon. Je l’ai construite pour qu’elle ressemble à Ninive, et les dieux qui règnent dans la Mésopotamie ont béni les murailles superbes et les rues splendides de cette ville. Pour y appeler les habitants, pour en inaugurer le temple et le palais où règne sa majesté, j’ai choisi le nom, j’ai tracé l’enceinte, et l’ai tracée d’après mon propre nom. Sennachérib, fils de Sargon, rebâtit une ville sur l’emplacement de l’ancienne Ninive et en refit la capitale de l’Assyrie. J’ai relevé, dit-il dans une inscription, tous les édifices de Ninive, ma royale cité... J’ai reconstruit ses rues anciennes, j’ai élargi les plus étroites, j’ai fait de la ville entière une cité resplendissante comme le soleil. En même temps qu’il relevait la ville, Sennachérib construisait un vaste palais, dont les ruines portent aujourd’hui le nom de Koyoundjik et ont été fouillées par Layard. Les sculptures qui en ont été tirées sont aujourd’hui au musée de Londres. Une singulière inscription, trouvée dans les ruines du palais, pourrait presque passer pour une prédiction : Ce palais vieillira et tombera en ruines dans la suite des jours. Que mon successeur relève les ruines, qu’il rétablisse les lignes qui contiennent l’écriture de mon nom. Qu’il restaure les peintures, qu’il nettoie les bas-reliefs et qu’il les remette en place ! .Alors Assour et Issar écouteront sa prière. Mais celui qui altérerait mon écriture et mon nom, qu’Assour, le grand dieu, le père des dieux, le traite en rebelle, qu’il lui enlève son sceptre et son trône, qu’il brise son glaive. A quelques lieues de Ninive, les ruines de Nimroud marquent l’emplacement de l’antique Kalakh, ville qui fut bâtie par Assournazirpal et embellie par ses successeurs. Palais sur palais s’élevèrent sur la riche plate-forme qui soutenait la ville, chacun richement orné de bois taillé, d’or, de peinture, de sculpture et d’émail, chacun rivalisant de splendeur, avec les premiers construits ; des lions de pierre, des sphinx, dés obélisques, des sanctuaires, des tours sacrées, embellissaient la scène et en rompaient la monotonie par leur diversité. La haute pyramide à degrés, attachée au temple d’Adar, dominait tout et ralliait autour d’elle cet amas de palais et d’édifices. Le Tigre, qui baignait à l’ouest le pied de la plate-forme, reflétait la ville dans ses eaux et, doublant la hauteur apparente des édifices, dissimulait un peu l’écrasement des masses, qui est le point faible de l’architecture assyrienne. Quand le soleil couchant plaquait sur cette vue ces teintes éclatantes qu’on ne voit qu’au ciel d’Orient, Kalakh devait sembler comme une vision du pays des fées au voyageur qui l’apercevait pour la première fois[1]. La fondation de Babylone se rapporte à une période mythologique et l’on ne sait rien de positif sur l’histoire primitive de cette ville célèbre. On attribuait à la fabuleuse Sémiramis les immenses édifices qui faisaient autrefois l’admiration de l’antiquité. Les plus célèbres étaient le pont de l’Euphrate, le temple de Bélus avec la grande tour destinée aux observations astronomiques, et surtout les jardins suspendus qui étaient considérés comme une des sept merveilles du monde. Comme il n’y avait pas de pierres dans la Babylonie, ces édifices étaient construits en briques, et les documents font défaut pour comprendre exactement quel était le genre de décoration adopté par les architectes. Un passage d’Hérodote peut au moins donner une idée de la disposition générale de la ville. La ville de Babylone, dit-il, est partagée en deux grandes portions par le fleuve qui coule au milieu. Ce fleuve est l’Euphrate ; il vient de l’Arménie ; il est large, profond, rapide, et va se jeter dans la mer Érythrée. Le mur d’enceinte touche donc par chacune de ses extrémités le fleuve, et, formant un angle à ce point, il se rattache des deux côtés à une maçonnerie construite également de briques cuites, qui forme, les quais des deux rives du fleuve. L’intérieur de la ville, rempli de maisons, de trois à quatre étages, est traversé par des rues alignées, se coupant à angle droit, les unes parallèles, les autres perpendiculaires au fleuve. Celles-ci sont terminées toutes par une porte, qui s’ouvre dans la maçonnerie du quai où elles aboutissent : toutes ces portes sont d’airain et conduisent au fleuve. Le mur d’enceinte était la principale défense de Babylone. On en avait, en outre, élevé un autre intérieur et parallèle, presque aussi solidement construit que le premier, mais moins épais. Prise et ruinée par Cyrus, Babylone ne se releva qu’avec peine ; cependant elle avait encore une très grande importance lorsque Alexandre fit la conquête de l’Asie. A partir de ce moment, elle déclina rapidement et, au temps de Pline, elle était presque déserte. Babylone avait une étendue telle que, lorsque Cyrus s’en, empara, les habitants des quartiers éloignés n’apprirent cette nouvelle qu’après le coucher du soleil. Cette cité célèbre a laissé peu de vestiges de son ancienne splendeur, et, jusqu’à nos jours, les voyageurs ne pouvaient découvrir même son emplacement : mais de récents travaux nous permettent d’avoir sur l’organisation de cette immense ville des données à peu près certaines. Nabuchodonosor, dit M. Alfred Maury, entoura Babylone de six enceintes dont l’immense développement permit à une nation tout entière de se considérer comme la population d’une seule ville. M. Oppert a pu, sur, les lieux, rétablir la curieuse topographie de Babylone, qu’Aristote comparait plutôt à un pays environné d’une muraille qu’à une cité telle que les Grecs pouvaient se la représenter. L’enceinte extérieure, celle dont parle Hérodote, formait un carré de 120 stades de côté. Babylone était donc quatre fois et demie plus étendue que Londres. Ce mur, qui rappelle la muraille de là Chine, avait 90 coudées (47m28) de hauteur, 50 coudées de largeur. Il était flanqué de tours hautes de 200 coudées (105 mètres) et percé de 100 portes. Un fossé intérieur et un fossé extérieur le défendaient. Cyrus commença la démolition de cette gigantesque enceinte, dont la destruction complète ne fut opérée que par les rois perses Xerxès et Artaxerxés. L’Euphrate partageait en deux parties à peu près égales et de figure triangulaire la vaste superficie enclose dans cette enveloppe. La seconde enceinte avait un périmètre de 360 stades (68 kilomètres) ; elle était également pourvue de tours, genre de fortification dont les bas-reliefs assyriens nous offrent de nombreuses représentations ; elles atteignaient une hauteur de 110 coudées (57m75). La largeur du rempart intérieur était suffisante pour que deux chars se pussent croiser sur la plate-forme qui le couronnait. L’aire entourée par la seconde muraille embrassait 290 kilomètres carrés. Elle laissait en dehors, au midi, le quartier de Borsippa, qui devint ainsi une ville distincte après la ruine du rempart extérieur. Tout l’intérieur n’était pas occupé par des habitations : de vastes espaces restaient livrés à la culture. Au centre de ces deux enceintes concentriques se trouvait la cité royale, la ville proprement dite ; Hillah paraît en occuper l’emplacement. C’était la Babylone primitive, dont il est impossible d’évaluer l’étendue, aucun vestige du mur qui l’entourait n’ayant été découvert : mais elle égalait au moins en superficie la capitale de l’Angleterre. LES VILLES DE DATE POSTÉRIEURE. — Nous devons signaler encore, aux environs de Babylone, deux villes importantes que nous n’avons pas voulu confondre avec les précédentes parce que leur fondation est postérieure à là destruction de la monarchie assyrienne : c’est Séleucie, et Ctésiphon. Séleucie, ville purement grecque, fut fondée par Séleucus Nicator ; elle devint, après la conquête d’Alexandre, une des villes les plus importantes de l’Asie, et la capitale d’un vaste empire.

A trois mille pas de là, ajoute un peu plus loin le même auteur, les Parthes ont bâti, par un sentiment de jalousie, la ville de Ctésiphon qui est devenue la capitale de leur empire. Il est bon toutefois d’ajouter que, d’après Strabon, ce fut un tout autre motif qui détermina les mois parthes à adopter Ctésiphon pour capitale. Près de Séleucie, dit-il, est le bourg de Ctésiphon que les rois des Parthes ont choisi pour leur séjour d’hiver, voulant épargner aux Séleuciens l’embarras de loger le corps des soldats scythes qui les accompagne. Aussi, Ctésiphon est plutôt une ville parthe qu’un bourg, en raison de sa puissance, de sa nombreuse population, du dépôt de ses marchandises et de l’établissement de ses ateliers. Les rois y passent l’hiver, à cause de la douceur de son climat ; pendant l’été, ils séjournent à Ecbatane et dans l’Hyrcanie. Que ce soit pour une cause ou pour une autre, il est certain que l’importance de Séleucie a diminué en même temps que Ctésiphon s’est accru. Ctésiphon a laissé quelques ruines d’une architecture singulière. |

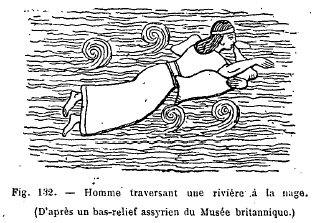

La

figure 132 nous, montre le procédé qu’on employait à défaut de pont, quand on

voulait traverser un’ fleuve. On y voit un nageur s’appuyant sur une outre,

qu’il emplit d’air en souillant avec sa bouche, pour la gonfler et la rendre

plus légère. Ce personnage est représenté couvert de ses vêtements, parce que

c’est un fugitif, et, dans le monument original, on aperçoit sur le rivage,

deux guerriers qui décochent leurs flèches contre lui. Habituellement les

hommes qui traversent ainsi les rivières sont complètement nus.

La

figure 132 nous, montre le procédé qu’on employait à défaut de pont, quand on

voulait traverser un’ fleuve. On y voit un nageur s’appuyant sur une outre,

qu’il emplit d’air en souillant avec sa bouche, pour la gonfler et la rendre

plus légère. Ce personnage est représenté couvert de ses vêtements, parce que

c’est un fugitif, et, dans le monument original, on aperçoit sur le rivage,

deux guerriers qui décochent leurs flèches contre lui. Habituellement les

hommes qui traversent ainsi les rivières sont complètement nus.

une idée de la physionomie qu’elles présentaient par la figure

134, où l’on voit un homme qui pêche à la ligne au pied d’un rempart en haut

duquel est une femme avec laquelle il semble être en grande conversation. Ce

rempart montre de vastes portes en arcades, et des tours surmontées de

créneaux pointus comme on -en trouve sur plusieurs monuments assyriens.

une idée de la physionomie qu’elles présentaient par la figure

134, où l’on voit un homme qui pêche à la ligne au pied d’un rempart en haut

duquel est une femme avec laquelle il semble être en grande conversation. Ce

rempart montre de vastes portes en arcades, et des tours surmontées de

créneaux pointus comme on -en trouve sur plusieurs monuments assyriens.

L’usage

de sceller les coffres avec des cachets était répandu dans tout l’Orient. Les

dessins gravés sur les cachets représentent généralement des animaux

symboliques, par exemple un cheval ou un taureau ailé et quelquefois un

mélange des deux, comme le montre la figure 140. Avec un cachet de ce genre

les maléfices perdaient leur puissance et les maladies étaient éloignées de

la maison. Car, pour les Assyriens, les maladies sont toujours le résultat des

incantations d’un ennemi, et l’on ne peut s’en préserver ou s’en guérir que

par des moyens magiques. L’absence de médecins à Babylone, qui causait tant

d’étonnement à Hérodote, vient de ce que le seul homme capable d’arrêter le

progrès du mal est le prêtre, c’est-à-dire le sorcier, l’homme qui connaît

les formules magiques et qui sait quels sont les emblèmes qui doivent être

efficaces dans un cas particulier. On employait néanmoins les médicaments,

mais à titre accessoire ; et la moindre amulette était considérée comme bien

autrement puissante.

L’usage

de sceller les coffres avec des cachets était répandu dans tout l’Orient. Les

dessins gravés sur les cachets représentent généralement des animaux

symboliques, par exemple un cheval ou un taureau ailé et quelquefois un

mélange des deux, comme le montre la figure 140. Avec un cachet de ce genre

les maléfices perdaient leur puissance et les maladies étaient éloignées de

la maison. Car, pour les Assyriens, les maladies sont toujours le résultat des

incantations d’un ennemi, et l’on ne peut s’en préserver ou s’en guérir que

par des moyens magiques. L’absence de médecins à Babylone, qui causait tant

d’étonnement à Hérodote, vient de ce que le seul homme capable d’arrêter le

progrès du mal est le prêtre, c’est-à-dire le sorcier, l’homme qui connaît

les formules magiques et qui sait quels sont les emblèmes qui doivent être

efficaces dans un cas particulier. On employait néanmoins les médicaments,

mais à titre accessoire ; et la moindre amulette était considérée comme bien

autrement puissante. qui ont fait multiplier les emblèmes

religieux sur une foule de petits objets que les Babyloniens portaient avec

eux pour se préserver des événements funestes. On a retrouvé, en effet, sur

l’emplacement de l’ancienne Babylone et dans les environs, un assez grand

nombre de petits cylindres, qui ont pris place dans nos musées et dans les

collections particulières. On en a également retrouvé à Ninive, mais ils y

sont beaucoup moins nombreux qu’à Babylone. Après avoir longuement discuté

sur l’usage qu’on pouvait faire de ces cylindres, la plupart des savants

admettent aujourd’hui qu’on s’en servait comme d’amulettes ; ils sont

généralement en pierres dures, telles que jaspe, calcédoine’, sardoine,

agate, cristal de roche, lapis-lazuli, basalte, quartz, etc. ; presque

toujours ils sont percés dans leur longueur d’un trou dans lequel on passait

un cordon, ce qui fait supposer que ces amulettes se portaient autour du cou,

probablement comme des colliers.

qui ont fait multiplier les emblèmes

religieux sur une foule de petits objets que les Babyloniens portaient avec

eux pour se préserver des événements funestes. On a retrouvé, en effet, sur

l’emplacement de l’ancienne Babylone et dans les environs, un assez grand

nombre de petits cylindres, qui ont pris place dans nos musées et dans les

collections particulières. On en a également retrouvé à Ninive, mais ils y

sont beaucoup moins nombreux qu’à Babylone. Après avoir longuement discuté

sur l’usage qu’on pouvait faire de ces cylindres, la plupart des savants

admettent aujourd’hui qu’on s’en servait comme d’amulettes ; ils sont

généralement en pierres dures, telles que jaspe, calcédoine’, sardoine,

agate, cristal de roche, lapis-lazuli, basalte, quartz, etc. ; presque

toujours ils sont percés dans leur longueur d’un trou dans lequel on passait

un cordon, ce qui fait supposer que ces amulettes se portaient autour du cou,

probablement comme des colliers. Toutefois,

la tiare royale elle-même, bien que répondant toujours au même type comme ensemble,

présente quelques variétés dans le détail. Ainsi, la figure 143 montre une

tiare souple et unie tandis que, sur la figure 144 ; nous trouvons une tiare

d’une forme plus impérieuse, plus droite et ornée d’étoiles disposées sur des

Toutefois,

la tiare royale elle-même, bien que répondant toujours au même type comme ensemble,

présente quelques variétés dans le détail. Ainsi, la figure 143 montre une

tiare souple et unie tandis que, sur la figure 144 ; nous trouvons une tiare

d’une forme plus impérieuse, plus droite et ornée d’étoiles disposées sur des bandes. Le cône qui la surmonte est aussi plus élevé et le diadème est

beaucoup plus apparent.

bandes. Le cône qui la surmonte est aussi plus élevé et le diadème est

beaucoup plus apparent.

es.

Un grand pan de la même étoffe retombe derrière le monarque et le couvre de

son ombre. Ce parasol, qui n’est tenu par aucune main, semble fixé au char

dans lequel, nous trouvons trois personnes le roi, le conducteur du char et

un eunuque. Le roi est reconnaissable à la grande mitre qu’il porte sur la

tête. Le conducteur du char royal, qui doit être lui-même un très grand

personnage, est coiffé d’un bonnet rond et tient en main les guides.

L’eunuque se reconnaît à son visage imberbe et à ses longs cheveux qui

retombent sur ses épaules, sans former les boucles multiples qu’on voit aux

autres personnages. Il est magnifiquement vêtu et se tient par derrière.

es.

Un grand pan de la même étoffe retombe derrière le monarque et le couvre de

son ombre. Ce parasol, qui n’est tenu par aucune main, semble fixé au char

dans lequel, nous trouvons trois personnes le roi, le conducteur du char et

un eunuque. Le roi est reconnaissable à la grande mitre qu’il porte sur la

tête. Le conducteur du char royal, qui doit être lui-même un très grand

personnage, est coiffé d’un bonnet rond et tient en main les guides.

L’eunuque se reconnaît à son visage imberbe et à ses longs cheveux qui

retombent sur ses épaules, sans former les boucles multiples qu’on voit aux

autres personnages. Il est magnifiquement vêtu et se tient par derrière. Séleucie

Séleucie